文、摄影 / 武芮同 天同律师事务所上海办公室

作为中国共产党成立的初心始发地,红色基因流淌于上海的城市血脉,成为上海丰厚底蕴与坚强内核的鲜活注脚。北京天同(上海)律师事务所毗邻苏州河畔,3公里范围内便有中国共产党发起组成立旧址、团中央机关旧址、中共一大会址、中共二大会址、中共四大纪念馆等凝聚红色文化的标志建筑。由此看来,上海天同注定会从其文化周边的红色资源中赓续文脉,汲取滋养。

栉风沐雨,岁月峥嵘。7月1日,中国共产党迎来了它的第103个生日。在这个灿烂的七月,让我们一起从上海天同出发,怀一颗初心,开启红色之旅,为党送去繁荣昌盛的生日祝贺!

中国共产党发起组成立旧址

仲夏时节,晴空万里,洋房林立,梧桐掩映,南昌路和淮海中路相交之处有一条南北贯通的弄堂,这里是中国共产党发起组成立地,也是《新青年》编辑部旧址。因许多共产主义先驱常匆匆穿行,所以它被誉为“共产主义小道”。当年,在其中两幢石库门房屋里所发生的一切,犹如惊雷划破黑夜长空,唤醒了沉睡中的人们,燃起了中国革命的火种。

103年前,在这幢坐北朝南的砖木结构旧式石库门住宅里,陈独秀等5人在《新青年》编辑部发起成立中国第一个共产党早期组织,积极推动马克思主义同中国工人运动的结合。

1920年春,被毛泽东誉为“五四运动的总司令”的陈独秀抵达上海,寓居环龙路老渔阳里2号(今南昌路100弄2号),他主编的《新青年》也随迁于此。这里曾是原安徽都督柏文尉住宅,被称为“柏公馆”,坐北朝南,砖木结构,两楼两底,红漆窗檐典雅清新,花岗石门框的过梁两端有刻纹雀替。

陈独秀入住后,楼上厢房为卧室,楼下客厅有一只皮面靠背摇椅,一块小黑板上写着“会客谈话以十五分钟为限”;旁边的厢房就是《新青年》编辑部,编辑部的工作人员常在此挑灯夜战。不久,共产国际代表维经斯基经李大钊介绍,到上海会见陈独秀,就中国建立共产党组织一事进行了商谈。

1920年6月,陈独秀、李汉俊、俞秀松等人在老渔阳里2号经两次开会商议,决定建立党组织,并起草具有党纲、党章性质的若干条文,确定通过劳工专政、生产合作等达到社会革命的目的;8月,经征询李大钊的意见,中国共产党发起组在上海成立,定名“中国共产党”。

2018年,中国共产党发起组成立地旧址保护工作正式启动,在遵循修旧如故的原则的前提下,工作组对旧址开展了保护性加固和还原性修缮。如今,精致的雕花门头、黑漆实木大门、清水平缝砖墙及石板台阶天井等当年的建筑元素一一还原。百年旧址重展新颜,石库门老弄堂的历史风貌恢复如初,建党早期的历史身影生动再现,整条弄堂恢复了当年的风貌,焕然新生。

中国社会主义青年团中央机关旧址

林立于繁华的淮海中路,距离中国共产党发起组成立旧址仅有五百米的另一石库门建筑老弄堂,是中国社会主义青年团中央机关旧址。这条弄堂是喧闹大街上少有的宁静之处,该旧址于1959年被上海市人民政府列为上海市文物保护单位,1961年被国务院列为全国重点文物保护单位。

中国社会主义青年团中央机关旧址坐北朝南,占地面积779.8平方米,为两层楼砖木结构石库门建筑,体现了中西文化融合的风格,楼上东西两亭子间分别为俞秀松、杨明斋卧室,客堂楼为团中央办公室,楼下客堂为外国语学社教室。

二楼为石库门建筑的尖顶,靠窗的走廊为一长排木质材料的百叶窗,南面由清水红砖、石灰勾缝砌成天井围墙、厢房山墙,正中以石料作门框,以乌漆实心厚木做门扇,门楣做成中国传统砖雕青瓦压顶门头式样,加以西方建筑门窗上部的山花楣饰。

1920年8月22日,俞秀松、袁振英、叶天底等8位青年在这里发起创立上海社会主义青年团,由俞秀松任书记。同年9月,中共上海发起组在这里开办外国语学社,培养青年党团干部。1921年初,中国社会主义青年团成立后,这里成为团中央的机关,上海早期党组织还在这里先后领导筹组上海机器工会,举行首次三八妇女节纪念活动以及筹备纪念五一节等活动。

中国共产党第一次全国代表大会会址

建于1920年的中共一大会址地处上海原法租界望志路106号(今兴业路76号),属典型上海石库门风格建筑。1921年7月23日,中国共产党第一次全国代表大会在此召开。大会通过了中国共产党的第一个纲领和第一个决议,选举产生了中央领导机构,宣告了中国共产党的诞生。1952年9月,中共一大会址修复,建立纪念馆并对外开放。

黄陂南路上,与中共一大会址隔街相望的中共一大纪念馆庄严肃穆,展馆外的一大广场恢宏大气,基本陈列展厚重丰富。中国共产党第一次全国代表大会纪念馆是国家一级博物馆、全国爱国主义教育示范基地,由中国共产党第一次全国代表大会会址、宣誓大厅、新建展馆等部分组成。

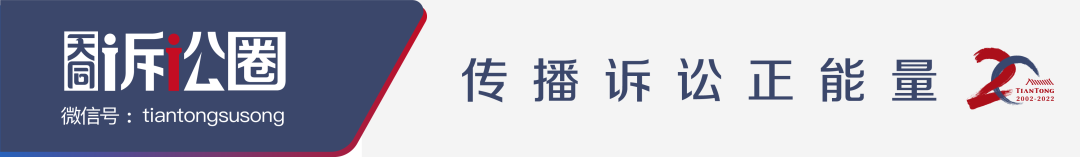

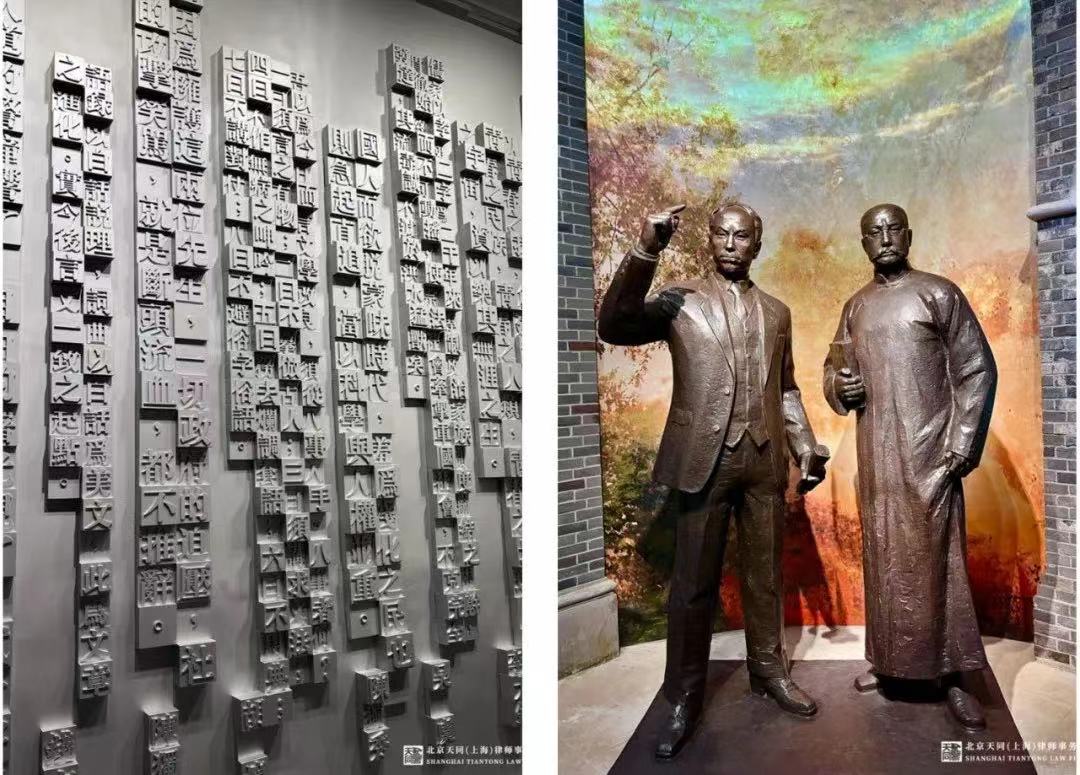

展馆展览包括序厅、“前仆后继、救亡图存”、“民众觉醒、主义抉择”、“早期组织、星火初燃”、“开天辟地、日出东方”、“砥砺前行、光辉历程”和尾厅7个板块,采用文物实物、图片图表、油画雕塑、实景还原、多媒体声像等多种展示手段,生动展现中国共产党诞生历程。

中共二大会址

1922年的南成都路辅德里625号(今老成都北路7弄30号),由于房屋地处于里弄深处,比较僻静,且前、后门都能够通行,方便人员疏散,党中央经过周密考虑,将这里定为中国共产党第二次全国代表大会会场。

1999年之后,二大会址进行了多次修缮改造,整体采用“修旧如故”的实施方案,重点保护部位如:小青瓦屋面、山墙清水彩牌头、柱头雕花饰件、石库门石箍门套等,均按原工艺修复。修葺一新的石库门洞,希腊科林斯式砖雕柱头,砖砌清水红砖柱身及上枋门楣,无不吸引着市民游客前来观瞻。这里展出珍贵史料300余件,辅以先进的展示手段,真实再现中国共产党创建初期的峥嵘岁月。

1922年7月16日到23日,中共二大一共召开了八天时间,出席大会的代表12人,代表全国195名党员。中共二大见证了党组发展的众多“第一次”:第一次提出了党的反帝反封建的民主革命纲领,第一次提出了党的统一战线思想,第一次公开发表《中国共产党宣言》,制定第一部党章,第一次比较完整地对工人运动、青少年运动和妇女运动提出要求,第一次明确决定加入共产国际,第一次明文提出“中国共产党万岁”的口号。

这里还是平民女校旧址。与传统贵族学校有着本质的区别的平民女校,是中国共产党创办的第一所培养妇女干部的学校。

1921年12月,《中国女界联合会创办平民女校缘起》一文明确提出了创办这所学校的用意:“我们中国女子到今天还不曾有女子自动(己)的学校,为抨击这种腐败的女子教育起见,我们创办自己的学校。”在师资极度匮乏的情况下,平民女校大胆探索,注重分层教育与实践教育,走出了一条专注于妇女教育的新路。

中共四大纪念馆

1925年1月11日至22日,中共四大在今虹口区东宝兴路254弄28支弄8号处一座名为广吉里的弄堂内召开。这次大会是党支部建设的历史起点。

布展提升后的中共四大纪念馆,基本展陈面积较之前扩大一倍,完整再现了当年会议召开的生动场景,场馆内设有序厅、主展厅、场景再现厅、影视厅、副展厅、临展厅等,场景厅和展览内容有机融合,使得观众能够更加清楚地了解会议召开的全过程。

场馆内,石库门元素贯穿整个展线,为观众营造沉浸式观展体验。与此同时,纪念馆进一步融入多媒体互动技术,实现“智慧”场馆,如:AR增强现实技术、多媒体投影动态展示、图像识别、雷达互动捕捉等技术,更好地提升观展互动性、参与性、趣味性。

中共四大第一次将支部确立为党的基本组织,并对党的支部制度与活动方式作出了具体规定,初步奠定了党的支部制度基础。

同时,大会决定将党的组织建设重心从地方组织建设转移到支部建设上来,在随后到来的大革命高潮中,党的组织迅速发展壮大,成功实现了从宣传马克思主义的小团体到群众性政党的伟大跨越。

如今四川北路公园内的中共四大纪念馆,绿树成荫、鲜花团簇。蜿蜒错落的绿化景观,将繁华商业中心的世俗喧闹层层过滤,浓郁的绿色与传统石库门元素建筑的赭红色形成强烈的对比,使公园深处的四大纪念馆浸染在一片宁静庄严而又生动鲜活的氛围之中。在这里,无论是权威打造的基本陈列,还是精心策划的特展临展,讲述的都是共产党人用真理和鲜血书写的光荣故事。

结语

信念如磐,一脉相承。百年风雨兼程,百年初心如一,一代代共产党人用光荣传统和优良作风凝聚了时代力量,用实践创造和历史经验点燃了发展智慧,带领中国人民矢志不渝、砥砺前行。

未来,上海天同将继续传承优秀法律文化,坚持党建先行,党建引领,始终秉持“专注、极致、创新、开放”的价值观,为社会和人民输出优质的法律服务,致力于打造更加公平、正义的法律生态圈。持续为普陀区、上海市以及长三角地区提供专业的法律服务,为建设法治社会贡献力量。

注:部分资料来源于“新民晚报”“澎湃新闻”“文汇报”“人民政协报”等媒体及网络。

查看往期文章,请点击以下链接: