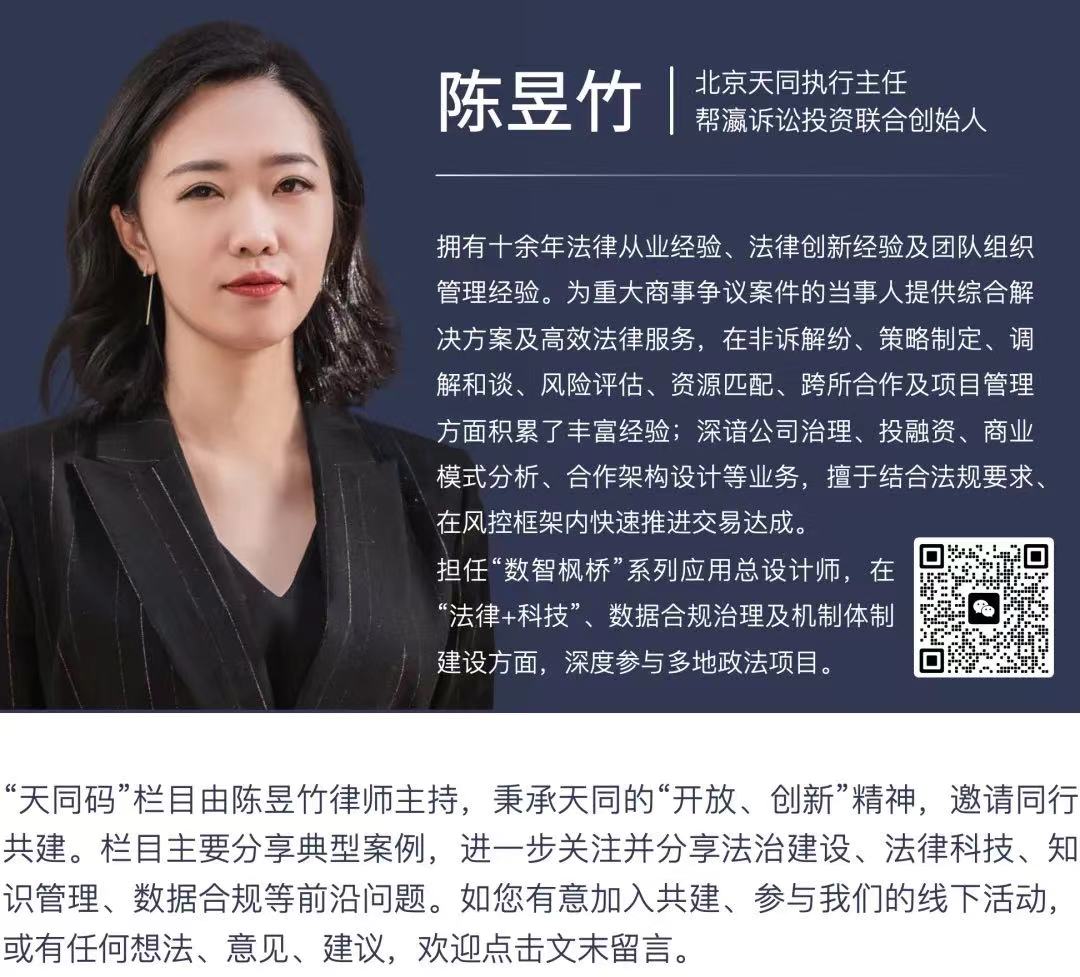

主持:陈昱竹

对话:朱悦

编辑:黄尧

人工智能(AI)作为一种具有巨大潜力的技术,正在重塑我们的生活、工作和社会,然而,一系列法律问题也随之涌现。为了确保AI的健康发展,各国纷纷开始关注和探索AI立法。前不久,欧洲理事会批准了《人工智能法案》,引发了社会热议,2024年5月17日欧洲理事会宣布通过《人工智能与人权、民主和法治框架公约》(今日次条查收该公约的终版全文中英对译版),2024年5月17日美国科罗拉多州通过美国第一部监管AI算法歧视的州法《与人工智能系统互动中的消费者保护法》……如今恰是探讨这一问题的时机。

这次我们特意邀请了中国《人工智能示范法(专家建议稿)》参编者、同济大学法学院助理教授、上海市人工智能社会治理协同创新中心研究员朱悦老师,与大家共同探讨国内外人工智能立法领域的一些问题。

本次对话,我们从欧洲AI立法切入。

欧洲AI立法的背景和进展

欧洲是AI立法的先行者之一。2018年,欧盟发布了《人工智能伦理准则》,提出了AI发展应遵循的基本原则。2020年,欧盟委员会发布了《人工智能白皮书》,提出了建立AI监管框架的建议。2021年,欧盟委员会正式提出了《人工智能法案》草案,这是全球首个针对AI的综合性立法提案。

关于欧洲《人工智能法案》的新闻不绝于耳:

从1月开始议会通过法案,再到如今欧洲理事会通过,经常会有人吐槽欧盟的立法像翻烙饼一样翻来翻去;

直到5月21号,我们才可以笃定地说所有流程都已经走完了,再往后只剩下行政性的安排;

等到法案刊登到官方公报上,就意味着它的正式面世,只需再等待20天即可生效。

——我们很幸运能够见证这一刻。

《人工智能法案》的目标是确保AI系统的安全、可靠、透明和可信赖,保护公民的权利和利益,促进AI的创新和发展。该法案提出了一系列监管措施,包括对AI系统进行风险评估、建立AI登记制度、设立AI监管机构等。此外还对AI系统的设计和开发提出了要求,例如要求AI系统具有可解释性、公正性和安全性。

关于它的背景,我们可以从远景与近景两方面来介绍:

远景方面,过去十年来,许多实务人士都比较头疼的是,欧盟怎么天天在立法?

我们首先看到是在个人信息领域立法,如大家现在很熟悉的GDPR;

接下来是两个同时进行的数字市场法与数字服务法,其中也交织了不少与人工智能相关的内容;

之后就是刚生效不久的数据法,其主要是关于数据要素,但也有一点人工智能相关的内容;

最近就是人工智能法,这对应了国内网络与信息法的整个领域;

马上还会有一部也是最后一部,关于人机交互的数字公平法。

此时,从个人信息到数据,再到平台和目前的人工智能,整个法律体系就搭建起来了。而人工智能法就是其中最困难,但也是留到最后突破的一环。

近景来看,其实2019年欧盟委员会就在酝酿这部法案时,已有一些小范围的讨论,但实际上2021年才算是比较正式的开始。

21年底,欧盟委员会给出了提案,并联系各个成员国征求意见,这一版本和我们今天所看到的法案很不一样。当时它作为专门的立法,做了一些很简单的风险分类分级,比如说单独规制一下生物识别领域,不过在成员国内部征求意见时遭受的争议很大。

22年底发生了一件事,ChatGPT正式发布了,议会开始在内部进行更大规模的探讨、博弈与交换。——如果认为GPT代表未来的话,那监管它的权利也很大程度上代表了各个部门间的职责与权力分配的未来。而欧盟理事会的提案过早,无疑在ChatGPT诞生之后给了议会一个下先手棋的机会,让他们有很多机会提出他们的主张。

实际上议会给的早期监管版本也很有特色,一是很繁琐,二在很多领域内代表着很高的要求。正是从这时候起,欧盟高级官员开始三方谈判,人工智能法案才比较成体系地进入国内的视野。自23年12月9日谈判完成后,欧盟已经形成了接近定稿的版本。

很有趣的是,理论上在三方谈判之后法案就不能再修改,而是应该忠实地贯彻会议纪要,但直到23年3月份,欧盟仍在以每次几个字的篇幅对条文进行实质性的修改。

按理三方谈判应该是完全黑箱的过程、参与各方都需要保密,但或许是因为这部立法非常重要、利益相关方又特别多,最终泄密的程度已经到了“猖獗”的程度,主要媒体几乎现场直播地报道三方谈判内容,所以只要付出足够的耐心去检索,我们几乎能完整回溯整个过程。

除了欧洲,其他国家和地区也在积极推进AI立法。例如,美国国会已经提出了多项AI相关的法案,包括《人工智能国家安全委员会法案》《算法问责法案》等;日本、韩国、新加坡等国家的法律也是非常活跃的。

一些国际组织也在积极推动AI立法。例如,联合国教科文组织发布了《人工智能伦理问题建议书》,提出了AI发展应遵循的伦理原则,世界经济论坛发布了《全球人工智能行动计划》提出了建立全球AI治理框架的建议等。

这些法案均旨在加强对AI的监管,保护公民的权利和利益,促进AI的创新和发展。

国内AI立法的现状

近年来,我国也在积极推进AI立法。例如,2017年国务院发布了《新一代人工智能发展规划》提出了建立AI法律法规体系的目标,2019年国家互联网信息办公室发布了《数据安全管理办法(征求意见稿)》提出了对AI数据的管理要求,2020年全国人大常委会发布了《个人信息保护法(草案)》提出了对AI个人信息的保护要求;一些地方政府也在积极推进AI立法。例如,上海市发布了《上海市人工智能产业发展条例》提出了对AI产业的发展要求,北京市发布了《北京市促进人工智能产业发展若干措施》提出了对AI产业的支持措施等。

2024年来,全国人大的立法工作计划以及国务院立法工作规划中有所提及关于人工智能行业健康发展的内容。

专家学者在《人工智能示范法》的起草过程中,也在各个领域里进行比较研究、收集世界各地的法律资料,总结其经验教训。

另外,考虑到欧洲人工智能法立法时的拉扯过程,起草组在设计条文时往往也会更实用主义一些,通过对欧洲立法过程的复现及研究,只要我们清楚地了解相关的利益群体及背后的诉求以及某一群体最终获胜的原因等实质要素,就可以过滤掉它的"欧洲性"、作为一部普适的AI立法参考,进而化为己用。

中国是否需要一部专门的人工智能法?

我们现在可以看到越来越多的部门法律里融入了涉人工智能的表述,行政法规、部门规章、规范性文件等法律文件里也已经有了很多侧重人工智能的内容。最具代表性的领域就是推荐算法信息服务、深度合成信息服务以及生成式人工智能。

那么,中国是否还需要有一部专门的人工智能法呢?

是否专门立法,很大程度上取决于我们对通用性的未来判断。

从实践来看,大模型已然的确可以被流畅衔接到日程生活与工作中,现在的大模型大部分时候仍局限在具体场景里,机器人等通用性的应用还处于探索阶段,所以专门立法的必要性没有那么强。但如果模型的量级再升级一次,假设整个规模与算力再翻10倍,它又会达到什么能力呢?

每提升一个数量级,不仅原有能力会增强,还可能涌现出新的能力、新的应用场景、新的使用方法,亦可跨越多个场景进行操作或活动,即“通用性”会随之提升。

届时分散在各个历史场景里的规则就难以应对了,即使是采用低位阶的法律文件也往往存在难以跨越多个部门权限的问题,此时专门立法很难避免。

国内AI立法的未来展望

无论是国际局势、国内政策文件,还是大部分学者目前的共识,对人工智能治理强调的都是“健康发展”。

人工智能的魅力很大,很符合新质生产力的内涵,即使批评与警惕的声音再多,但都承认其成就,我们也期待未来可以利用数据要素激发更强力的AI。

从1960年提出人工智能以来,我们很难想到它竟然会成长到今天这个地步,时至今日发展速度甚至仍然十分迅猛。

微观层面,我们在具体问题上还处于讨论磨合阶段。

典型如“大模型知识产权”之争:一是人工智能生成物的权属问题,二是训练阶段和生成阶段里使用可能受到著作权保护的训练数据,三是生成阶段中涉及到的侵权问题。

——就属于极难在寻求平衡的“硬骨头”问题。

宏观层面,人工智能也与国际竞争紧密相关。

在人工智能法案制定过程中,法、德、意三国之间存在着不少博弈,每一个国家都希望在自己的领军企业发展成熟后再进行监管,再如美国对于两用基础模型的出口管制,其在发展自身的同时还要打压别人。

尽管技术领域、监管角度存在“先发展”还是“早规制”之争,从近年来的前沿发展看,这一点从来不是二分的:发展常常就是治理,治理常常就是发展,且始终不偏离“健康发展”、有竞争力这一人工智能的中心主题。

如此一来,我们的研发者、设计者、经营者,才不用担心自己倾力投入会喂养出一只不受控制的“怪兽”,将前沿的发展与治理融合在一起,而不是放大本就不该存在的紧张关系,才能助力人工智能行业的未来发展行稳致远。

接下来,学者还将围绕《人工智能示范法》出台一系列条文释义,希望越来越多的法律人能持续关注并切身加入人工智能领域,不仅是熟悉、应用,还将在应用中不断摸索符合中国国情与特色的治理路径,只有在法律的引导下,人工智能技术将更好地融入社会生活,为人类带来更多便利与发展机遇。

我们后续将在天同的B站发布完整访谈视频,可以提前关注哦 :

: