文 / 民商事再审程序操作指引修订版撰稿人:王晓雨、王真、曹玉龙、卞舒雅

第二章 民事检察监督制度

第三节 对监督申请的审查

民事诉讼监督案件的审查以全面审查为原则,检察院应围绕申请监督请求、争议焦点以及是否存在检察院依职权监督情形,对法院民事诉讼活动是否合法进行全面审查。就审查环节相关内容,我们特就其中最为主要的回避、听证、调查核实三项详细介绍如下。

回避

检察监督案件受理并被分配到具体办案人员负责后,便产生办案人员是否回避的问题。《人民检察院民事诉讼监督规则》第二章专章对回避制度进行了介绍,其要点包括:(1)关于回避主体范围。民事诉讼监督案件回避人员范围包括检察人员、书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人等。(2)关于回避事由。回避事由可分为两类:其一,原发性回避事由,指回避情形建立在与案件本身有特定利害关系上,包括:应回避人员是本案当事人或当事人、诉讼代理人近亲属;与本案有利害关系;与本案当事人、诉讼代理人有其他关系,可能影响对案件公正审理。其二,继发性回避事由,指回避情形建立在办案人员特定行为上,即其接受当事人、诉讼代理人请客送礼,或违反规定会见当事人、诉讼代理人。(3)关于回避方式。回避方式可分为三种:办案人员自行回避、当事人申请其回避、检察长或检察委员会责令回避。(4)关于当事人申请回避的审查过程。当事人申请回避后,检察院应在三日内作出决定,并通知申请人;被申请回避的人员在检察院作出是否回避的决定前应暂停参与本案工作,但案件需采取紧急措施的除外。申请人对决定不服的,可在接到决定时向原决定机关申请复议一次,检察院应在三日内作出复议决定,并通知复议申请人;复议期间,被申请回避的人员不停止参与本案工作。

特别的,在回避事由的把握上,还应注意以下四点:

(一)关于“近亲属”的界定

由亲属关系引发的回避事由是最常见的回避依据,也是立法最为关注的回避事由。根据《民法典》第一千零四十五条,配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孙子女、外孙子女为近亲属。

(二)关于“与本案有利害关系的”的认定

此是指本案的处理结果会涉及该办案人员在法律上的利益,主要包括两个方面:一是办案人员与案件或案件当事人之间存在一定的实质利害关系,可能与当事人有财产、人身的利害关系,或享有共同的权利或承担共同的义务,或与其中一方有直接的隶属关系;二是办案人员曾经参与过该案件处理的某一程序,具有职务性利害关系,如检察人员曾经担任过本案的证人、翻译人员、鉴定人、勘验人、诉讼代理人、辩护人,或曾经在下级检察院提请抗诉阶段作为该案件的承办检察官。

(三)关于“与本案当事人、诉讼代理人有其他关系,可能影响对案件公正审理的”的认定。

此是指办案人员与当事人、诉讼代理人是关系密切的同学、同事、朋友等,或曾经与当事人有过恩怨等。我国目前关于回避的立法中均未对此种关系引发的回避事由作出明确列举性规范,故回避决定者对此有一定的自由裁量权。但需要明确的是,这种关系认定的关键在于是否有可能影响对案件的公正办理,只要具有影响案件公正办理可能的关系,都应当成为回避事由。

(四)关于回避情形的证明

《人民检察院民事诉讼监督规则》第十四条明确,当事人以审判人员接受当事人、诉讼代理人请客送礼,或违反规定会见当事人、诉讼代理人为由申请回避的,应当提供相关证据。这是因为,一方面,该等回避情形不同于其他原发性回避事由相对客观和易于查证,检察人员是否接受了当事人、诉讼代理人的请客送礼,是否违规会见,实践中往往须有一定线索才能调查核实,故客观上需要当事人提供一定证据材料;另一方面,正是由于此种情形不易查明,如不要求当事人提供任何证据,当事人很可能在案件处理不如其预期时基于自身的盲目揣测提出该等回避申请,徒增检察院办案负担。但此情况下,考虑到当事人证据收集和调查核实能力有限,故应只要求当事人提供一些线索证据即可,而不要求该等证据十分充足、详尽。

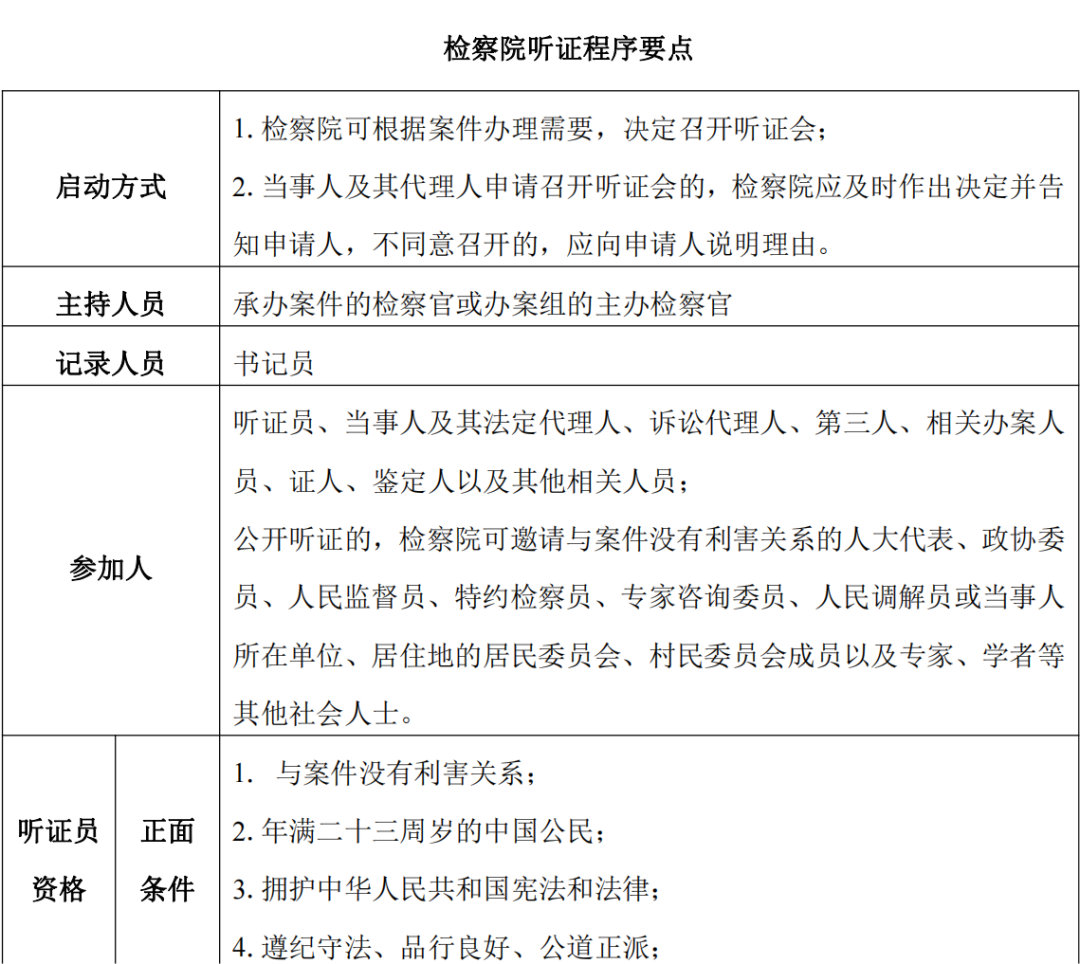

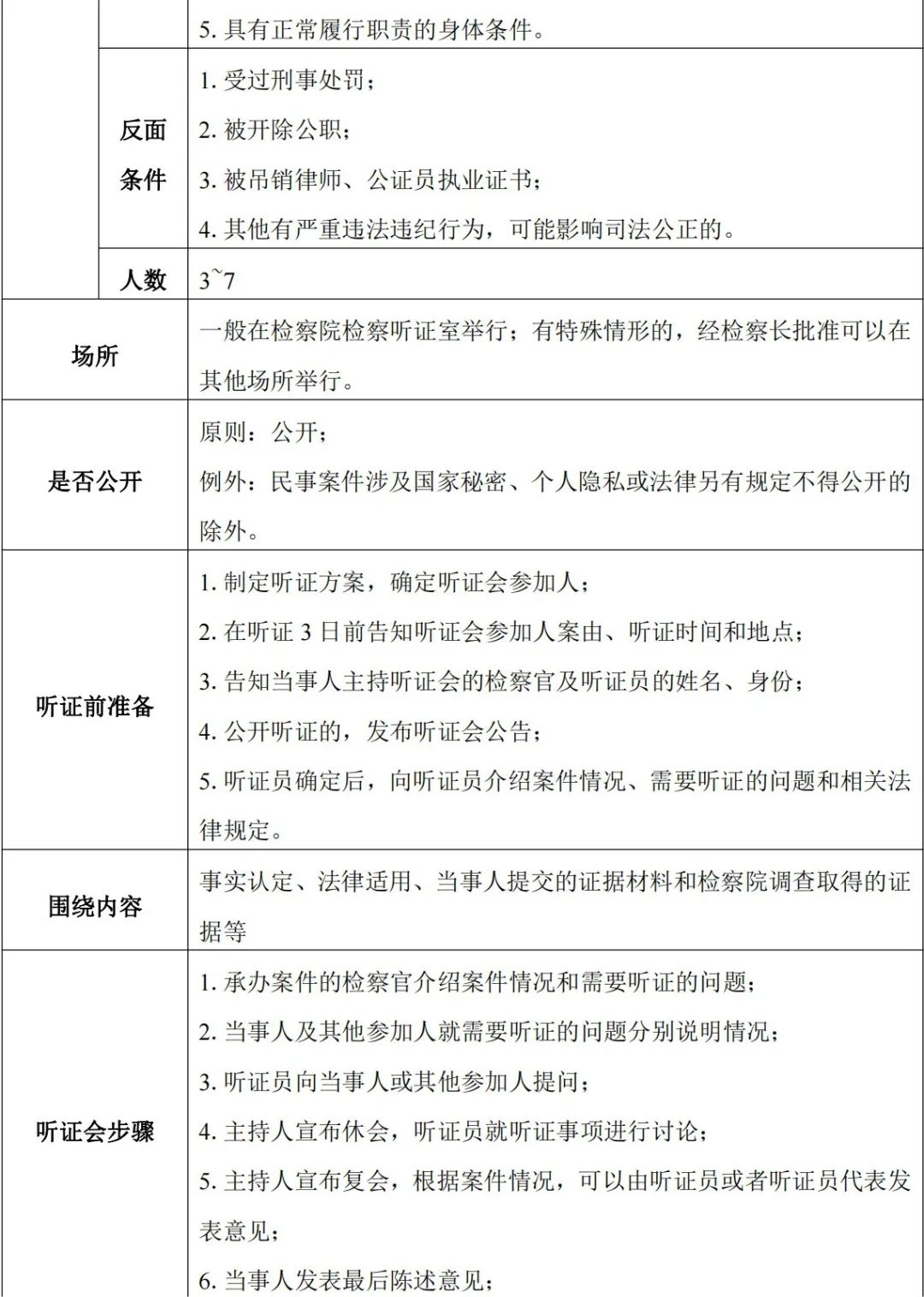

听证

听证是民事诉讼监督案件办理过程中,检察院听取各方当事人意见最为核心的方式。《人民检察院民事诉讼监督规则》第四十六条规定,检察院审查案件,认为有必要时可以听证,并在第四章“审查”专设第二节“听证”对此进行程序性规定。此外,2020年《人民检察院审查案件听证工作规定》亦是检察院组织包括民事检察监督听证在内各类听证的重要程序指引。我们现结合该等规定,对听证的程序要点通过表格形式予以梳理呈现:

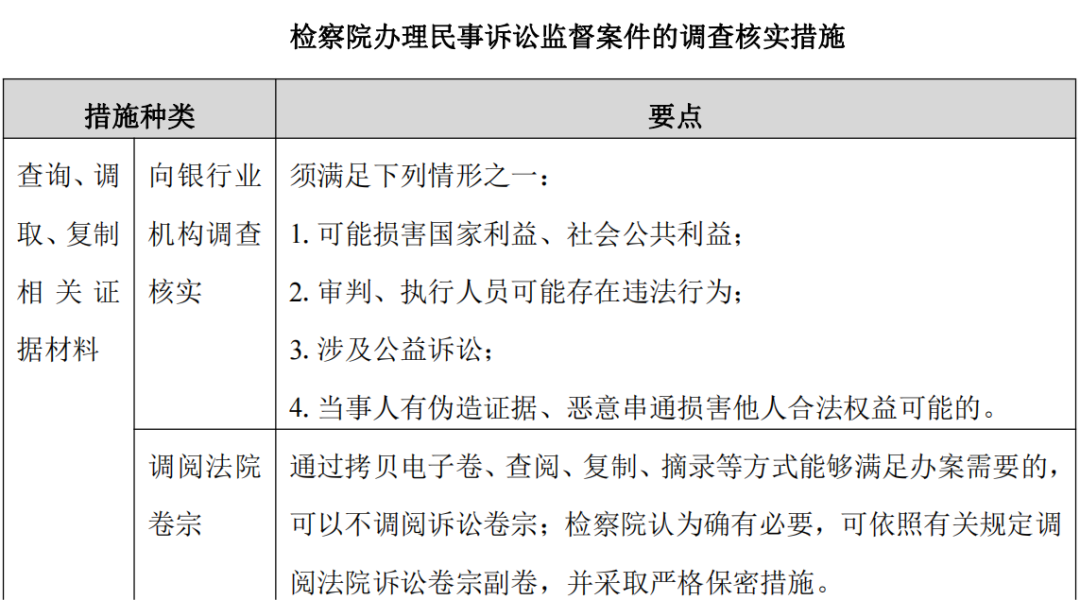

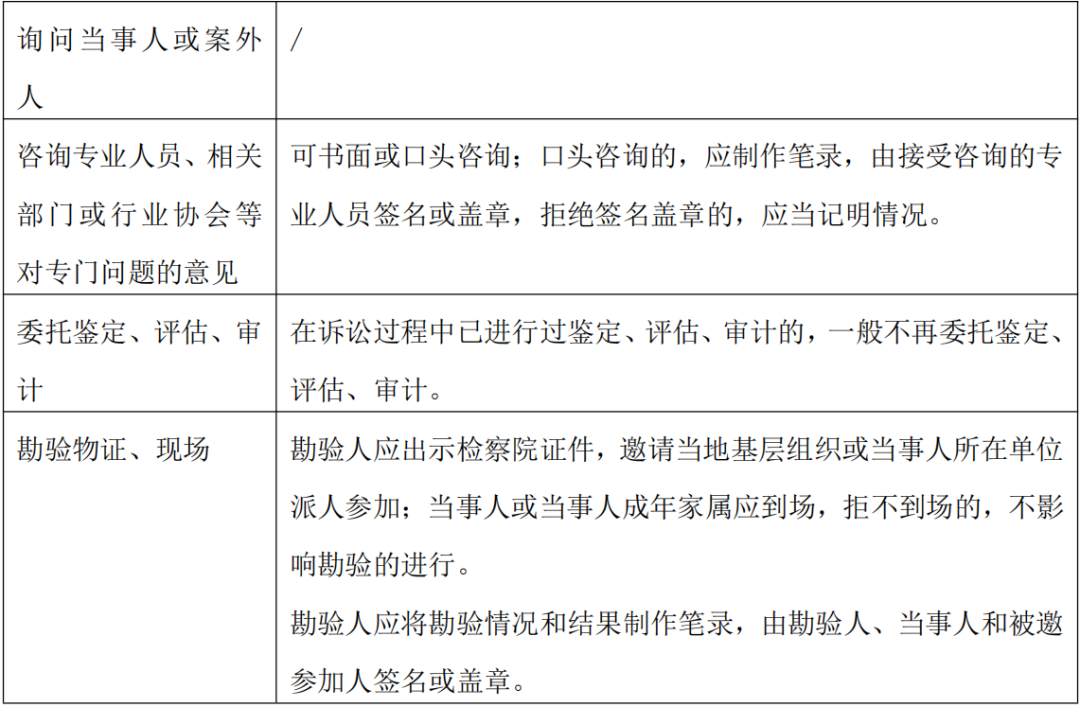

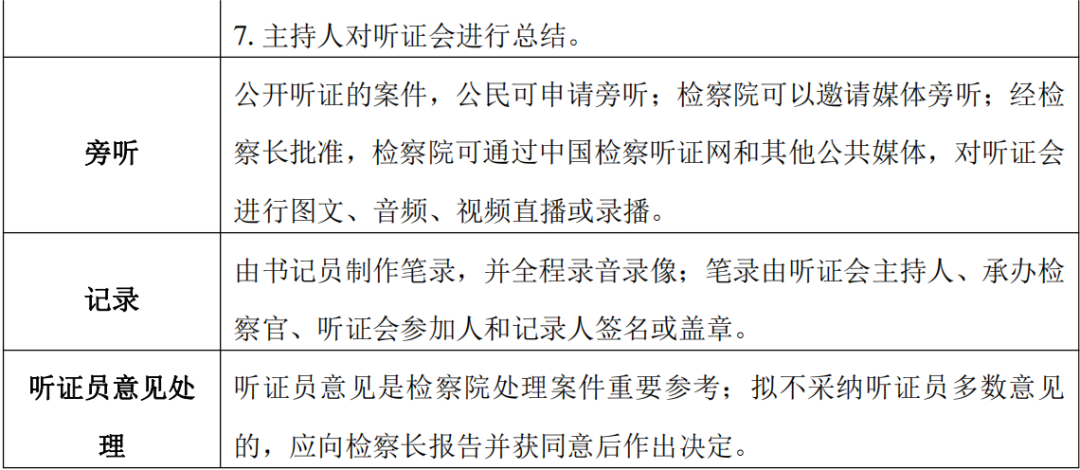

检察院调查核实权

调查核实是检察院办理民事诉讼监督案件中查明案件事实的重要方式,办案检察院可以自行调查核实,也可指令下级检察院或委托外地检察院调查核实。《人民检察院民事诉讼监督规则》在第四章“审查”第三节专门就各项检察院调查核实措施进行了规定,我们对此梳理呈现如下: