文 / 天同律师事务所深圳办公室担保实务疑难问题研究课题组:陈耀权、齐昕、何雅婷、王艺洁、唐思雨、黄晓林、陈琪

特别鸣谢:何慕宇、陈昕、袁荃

转发本文并扫描文末二维码提交信息,即有机会获取纸质版《上市公司担保合规审查指引手册》(2022年修订版)。

重磅预告:我们将于2022年11月18日(周五)下午15点就“上市公司担保”主题开展线上分享活动,届时可通过“无讼律师”APP搜索“上市公司担保”课程,或通过“腾讯会议”APP(会议号:227586933)参与。欢迎感兴趣的业界同仁关注和参加!

前言:

随着《九民纪要》对公司担保规范模式的整体调整,其第22条相应引入上市公司担保的特殊规则。《担保制度解释》第9条继承《九民纪要》第22条的规范逻辑并另作改造,以期更好地迎合证券监管的政策目标。

对于《担保制度解释》第9条适用的基本逻辑,我们曾在新规颁布后的第一时间发布《上市公司增信评述(上篇):担保解释视域下违规担保处置的规范与实践》予以阐述,并针对实务中颇为关注的问题,另作专论《补遗与新论——上市公司对外担保、定增保底及商业银行股权代持效力三问》(以下合称《评述》)。

以上述适用框架作为基础,着眼于市场适应监管取向的迫切需求,我们于2021年特推出了《上市公司担保合规审查指引手册》(下称《合规手册》),以彼时上市公司监管规则为依据,全面梳理了担保审议及披露的合规审查操作要点与注意事项。

《评述》从监管视角理解裁判走向,《合规手册》从裁判视角组织监管应对,两者互为支撑。研究成果发布之初,我们将自己的期待写于文首:“犹如干将、莫邪两剑并持,不至化境,行走江湖傍身足矣。”日后的成果发展也恰如我们的期待一般,系列成果获得了司法、监管机关及理论、实务人士的广泛关注和推荐;《合规手册》在线报名申请人数更是超过六千人次,实质推动了后《民法典》时代上市公司担保合规审查实务标准的确立。

延续此前裁判与监管并重的基调,我们在组织《双年观察》相关研究的同时,亦着手根据最新监管规则与政策动向对《合规手册》进行修订。

值今日《双年观察》主题之三“上市公司担保”部分的投放,我们正式发布《上市公司担保合规审查指引手册》(2022年修订版):

这次修订中,我们及时跟进并吸纳最新监管规则作为合规审查指引的操作依据:以监管规范内在逻辑为纲,合规审查实操习惯为引,穿插公告、处罚示例为证,为各位带来担保合规审查的体系化解读。

除去新规要求的及时跟进,我们亦从各位客户朋友反馈的上百宗咨询中归纳了二十五例高频问答,涵盖了控股子公司、担保总额等基础概念的界定,上市公司及其控股子公司提供债务加入或差额补足等增信措施的审议及披露要求,上市公司及其控股子公司为自己债务提供担保或反担保、控股子公司为包括上市公司在内的表内主体提供担保等特殊担保类型的审议或披露的部分豁免,担保额度预计和调剂的相关焦点问题,上市金融机构分支机构对外提供担保的授权规则及披露豁免等,力图为各位同仁纾困解惑。

第一部分:后《民法典》时代的监管政策调整

《担保制度解释》之后的两年,是第9条解释方案校准的震荡期,也是监管针对裁判反馈再调整的适应期:

自2022年以来,证监会、沪深交易所先后发布《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26号,下称8号文)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号,下称上交所主板1号指引)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号,下称深交所主板1号指引)等新规,对以往监管规则进行整合,从而确立更易于市场主体把握的统一、明晰的监管口径。

典型如对于上市公司控股子公司对外担保,是否需要履行上市公司层面的审议程序这一问题,在此前的《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号)中,第一条第(七)款虽有提及但却语焉不详:“上市公司控股子公司的对外担保,比照上述规定执行。上市公司控股子公司应在其董事会或股东大会做出决议后及时通知上市公司履行有关信息披露义务。”此后近二十年间该问题被频繁讨论,却始终未能尘埃落定,深交所更是多次就此作出肯定性回应。而证监会2022年新发布的8号文则是通过第15条将该等结论明确为统一的监管要求:“上市公司控股子公司对于向上市公司合并报表范围之外的主体提供担保的,应视同上市公司提供担保,上市公司应按照本章(即第三章‘对外担保’)规定执行。”

然而,即便监管上有谋求“统合”的意图乃至采取出台系列新规等卓有成效的举措,但鉴于监管规则体系之繁杂,沪深规则仍难以避免出现“分歧”的立场。倘不事先理清,进行具体担保交易时难免陷入泥沼,以致交易面临脱保风险。

典型如关于须经股东大会审议的两项特殊情形所涉及的“对外担保总额”这一概念的界定上,上交所主板采“已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和”的计算规则,深交所主板则认为担保总额是指“担保余额”。

新规重校监管基准,市场主体的合规审查亦应为之转向。新规之下,市场主体不仅要小心识别监管政策“收紧”后隐藏的“陷阱”,以避免脱保风险;更要准确识别理解政策强度,以充分享受政策“松绑”后带来的“红利”。对于政策收紧和松绑者,此处先举两例:

政策收紧者,典型如控股子公司担保表内主体案型下上市公司层面的审议要求问题。

此前,深交所曾通过《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(深证上〔2020〕125号,已废止,下称深交所主板规范运作指引)第6.3.12条第1款豁免上市公司层面的审议程序:“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的,上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。”而上交所对此并未明文规定。

2022年深交所在新发布深交所主板1号指引时,通过第6.2.11条第1款对豁免情形进行了限缩,强化了上市公司层面的审议要求:“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的,上市公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。按照本所《股票上市规则》第6.1.10条,需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。”而上交所主板1号指引亦通过第6.2.10条第1款作出了类似规定。

政策松绑者,典型如担保预计案型下担保额度实际发生占用的披露时点问题。

此前沪深主板均在相关规定中明确担保预计案型项下,担保额度实际发生占用时需“及时”[1]进行披露,例如上交所主板就在其《信息披露公告类别登记指南》中明确提出:“按照0601‘年度担保预计’类别披露公告后,对外担保事项实际发生时需及时进行披露,公告类别为‘0602为控股子公司提供担保’或‘0603其他对外担保’”。实践中亦存在上交所就主板上市公司未及时披露进行监管的案例。[2]为配合相应监管措施的落实,《担保制度解释》第9条也明确将“披露”置于“担保交易”之前:“相对人根据上市公司公开披露的……的信息,与上市公司订立担保合同……”

2022年上交所在新发布《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(上证函〔2022〕1300号)时,其中第4号公告“上市公司为他人提供担保公告”试图对上述监管尺度进行放宽,创设了例外情形下按月汇总披露的可能性:“上市公司因担保发生频次较高,逐笔披露确有不便的,可以按月汇总披露上市公司为子公司、子公司之间等上市公司并表范围内实际发生的担保情况,但应当充分论述原因及合理性。”实践中,已有上市公司采取类似操作。[3]

上交所或是出于对上市公司披露压力的“不可承受之重”的体谅而有意降低监管尺度,却并未考虑到在《担保制度解释》第9条的前述限制之下,此次监管要求的“放宽”倏忽间可能引发“虽合规但似违法?”的迷局。如无法准确把握新规尺度,不能对第9条的解释方案予以重校,相对人恐陷入进退两难之境。

关于后《民法典》时代的监管政策调整,更多精彩内容请见《上市公司担保合规审查指引手册》(2022年修订版)。

第二部分:后《民法典》时代的裁判基准校订

随着《九民纪要》对公司担保规范模式的整体调整,第22条一并引入了上市公司担保的特殊规则。

《担保制度解释》第9条继承该条规范逻辑并另作改造,以期更好地迎合证券监管的政策目标。

对于第9条适用的基本逻辑,我们已在此前《上市公司增信评述(上篇):担保解释视域下违规担保处置的规范与实践》当中有过体系化的阐述。因此,本部分的重心将不再置于理论构建,而是全景呈现后《民法典》时代的裁判生态。

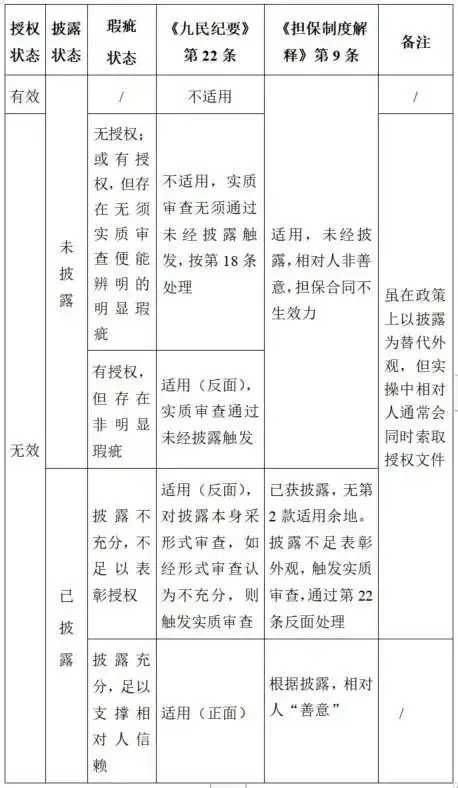

要点有二,一是存量纠纷处理的规范选取与处置思路,二是上市公司担保效力的类型化分析:

前者以第9条溯及力为线索,探讨相关存量纠纷处置思路,进而以“授权状态”、“披露状态”、“瑕疵状态”三者为要素,探讨不同要素组合之下增量纠纷的规则选取与处置路径;

后者取材公开案例及以往纠纷、交易处置经验,自争议高发的上市公司担保类型着手,探讨不同机关标准、程序、披露诸多因素差异之下的“相对人善意”评价思路。

另须特别提示的是,《双年观察》主题三与《合规手册》同取“上市公司担保”为题,但两者在定位与功能上有着相当差异。自《双年观察》一侧,有必要作以下强调:

顾名思义,本部分内容着重关注的是上市公司担保规则在裁判实践当中的具体运用。与交易的合规判断不同,规则在裁判中的适用主体是法官,我们在谈及“担保效力认定”时,本质上是在谈法官对相对人在交易中的合规审查如何评价。某种意义上,法官评价的逻辑其实就是相对人审查的逻辑,评价不过是:根据案涉交易发生时的外观信息进行的二次审查。通过这种二次审查完成对相对人审查的复核,从而形成对相对人善意的评价。从这个意义上,合规势必构成善意评价的基本指引,这是《合规手册》与《双年观察》的共享内核。

但另一种意义上,两者又颇有不同:法官评价采取的是一般交易主体视角。这意味着,二次审查基准并非严格照搬相对人审查所遵循的监管标准。特别是在监管标准复杂、模糊,乃至自身存在极大误导、分歧的情况下,法官会倾向于:根据所涉制度本旨(私法规范多大程度上能够承载监管意图),基于自身功能定位(对交易安全等政策价值的独立权衡),并在技术可行范围内对监管要求再作斟酌、把握和调试。从这个意义上,合规势必又构成善意评价的对立面,这是《合规手册》与《双年观察》的定位分野。

第9条的固有设定,系以极端姿态迎合监管政策取向;但与此同时,裁判实践的整体倾向却是在极力压缩其适用空间,缓和其强度,以使监管政策与交易安全能够取得再平衡。监管政策对第9条带来的倒逼压力并非没有感知,其行事初衷也从依托裁判贯彻监管目标,转而为第9条锚定的政策基准“减重”。比较典型的,便是上交所对合并报表范围内担保披露要求的放宽,其势必将实质影响到“披露”在9条当中的功能定位。由此,也相应引起了解释方案的调试需求。

从观察者的视角看,《担保制度解释》发布两年之际,似乎逐渐涌现出一种“向后看”的共识,思忖“是否走得太快,是否要停一停”,乃至耳畔不时有“回到过去”的声音响起。然而愿景虽好,第9条既然还在,“上市公司主张担保合同对其不发生效力,且不承担担保责任或者赔偿责任的,人民法院应予支持”的风险就仍然还在。凡事不如多想一步,万万不得侥幸。

《双年观察》又何止能多想一步,待本部分给你一幅路线图。

第一节 存量纠纷处理的规范选取与处置思路

《担保制度解释》发布至今,时近两年,裁判案例虽有一定沉淀,但仍集中于《民法典》颁布前存量纠纷的处置。

对存量业务的归纳梳理,不仅能够对实践中普遍关注的第9条溯及适用问题予以解释;考虑到第9条仍然沿用了原有规范框架,通过深化理解第22条的适用逻辑,对预判未来增量案件的裁判走向亦将有所助益。

以第9条可能发生的溯及适用为线索,可将存量纠纷所涉争议分为两块,其一是担保效力认定,其二是无效责任分配。出于体系安排,《双年观察》主题四将一并讨论上市公司与非上市公司“担保无效责任分配”问题。此处仅就“担保效力认定”展开。

从近两年裁判呈现的情况看,法院普遍明确拒绝第9条的溯及适用,而压倒性地选择将第22条作为处置依据:

禁止溯及的大背景下,适用第9条第2款的情况实属极端

对于第9条能否溯及适用这一问题,最高院曾通过《担保制度解释理解与适用》传导否定意见:

“以境内上市公司对外提供担保为例,虽然《民法典担保制度解释》第9条制定的依据是《公司法》第16条,且《公司法》并未修改或者废止,但由于《公司法》第16条并无关于上市公司提供担保的特别规定,因此,《民法典担保制度解释》关于上市公司对外提供担保的规定属广义的法律解释,不应赋予其溯及既往的效力。也就是说,《民法典担保制度解释》第9条仅适用于2021年1月1日后发生的担保行为。”[4]

裁判实践中,法院亦多援引《时间效力司法解释》第2条、第3条作为依据。比较典型的,如(2021)沪74民初1195号案:该案涉及上市公司控股子公司对外提供担保。《民法典》之前虽有第22条触及上市公司对外担保,但控股子公司能否准用其规则并不明确,进而排除《时间效力司法解释》第2条的适用:

《时间效力司法解释》第2条:“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释有规定,适用当时的法律、司法解释的规定,但是适用民法典的规定更有利于保护民事主体合法权益,更有利于维护社会和经济秩序,更有利于弘扬社会主义核心价值观的除外。”

根据《时间效力司法解释》第3条,法院最终以第9条不合当事人预期而未予溯及适用:

《时间效力司法解释》第3条:“民法典施行前的法律事实引起的民事纠纷案件,当时的法律、司法解释没有规定而民法典有规定的,可以适用民法典的规定,但是明显减损当事人合法权益、增加当事人法定义务或者背离当事人合理预期的除外。”

对于裁判中明确援引第9条的两类特殊情形,有必要探查其实质意旨,方能确定是否能够归入第9条的溯及适用:

其一,虽名义上引用第9条,实质上却是在比照第22条尺度处理,因此并非实质意义上的溯及适用。

其二,事实构成实质符合第22条的无效认定尺度,从结果取向上看,依据选取不会造成实质影响。如在(2021)苏0991民初649号案中,上市公司提供股东大会决议(存在明显瑕疵)且未披露,即便根据第22条亦应作无效处理。

压倒性选择第22条的背后,暗藏解释尺度把握上的严重分歧

鉴于《九民纪要》定位的特殊性,最高院并不要求强制援引第22条,但除去将其作为明确依据的情况,仍有大量化用第22条意旨的案例。因此,在裁判倾向的归纳思路上,更多依赖通过裁判理由还原法院的处理逻辑,再评价是否能够实质归入第22条的范畴。

从目前案例所呈现的局面看,依第22条本旨,单纯在“表见代表/授权外观”意义上定位“披露”的案例属于主流;即便有最高院释义加持,比照第9条规范逻辑溯及调整第22条解释尺度,进而将“披露”解释为独立生效要件的,仍然是极端少数。由此,亦不难看出司法裁判代表市场预期表达的不适应。以下就两种立场分别展开:

(一)本旨而言,第22条仍是在授权外观的意义上定位“披露”,这一思路也为倾向性意见所遵循

第22条引入实为“从无到有”。《九民纪要》之前,未经决议一概不影响担保效力的背景下,上市公司担保没有理由受到特殊规制;《九民纪要》将《公司法》第16条界定为“权限规范”,认为未经决议进而构成越权担保,从而牵扯出其后的“相对人善意”问题。作为一般规定的《九民纪要》第18条应运而生。而相对于非上市公司,上市公司确在授权问题上有其独特的外观构造,第22条作为特别规则也因此随同引入。

从该条构造上,“披露”作为外观,表彰的是决议授权。其对担保效力的影响,也是通过“相对人善意”间接实现的,即:相对人基于对披露所表彰的授权外观的善意信赖而签署担保协议,应认定担保协议有效。具体而言:

其一,“……根据上市公司公开披露的……”:作为担保授权的替代外观,披露足以支撑相对人善意。

其二,“……关于担保事项已经董事会或者股东大会决议通过的信息……”:具有适格外观地位的披露,内容上应当足以反映担保事项已获有权机关决议授权。

其三,“……根据……订立担保合同”:强调表、里两层因果关系:一者是相对人信赖自授权外观而生,一者是交易基于相对人信赖而设。

其四,“……的担保合同,人民法院应当认定有效”:虽为法律效果的描述,但实暗含“善意”推论,即:相对人信赖足以作为担保授权替代外观、能够反映担保事项已获有权机关决议的披露,并据此选择订立担保合同的,是为“善意”。

自上述构造延伸,除去第22条文义直接明确的含义(“披露足当有效外观”)之外,实质包含了另外一层反面效果,最高院后于《九民纪要理解与适用》中予以澄清:

“(有决议但)没有公告担保事项,…… 此时,债权人的义务不是形式审查,而是实质审查……”[5]

质言之,在未经披露情况下,构成明显瑕疵,触发相对人对担保授权的实质审查义务。

“……原因在于,担保人是上市公司,上市公司召开董事会会议后都会及时公告,因此,债权人完全可以看到公告后再签订担保合同,故课以其实质审查义务,对其并无不公。”[6]

但未披露造成的法律后果,也仅仅限于触发实质审查义务,而非当然无效。如经实质审查足以排除明显瑕疵者,相对人仍可凭借“善意”取得信赖保护之地位。其底层逻辑在于,第22条仅把披露作为替代外观,并未因此否认决议对授权外观判断而言的核心意义;也正因此,未作披露并不会完全排除构成善意的余地。

厘清第22条本旨之后,则转入该条的适用问题,以下四种情况须特别留意:

其一,披露作为授权外观的意义,仅在无权代表的前提下才有讨论必要。假使已获有效授权,无须讨论披露问题。

以(2021)浙0108民初801号案为例:全资子公司为上市公司担保,有上市公司及全资子公司两层董事会决议,但未披露,法院认定授权有效,担保不因未经披露而无效。

其二,受限于担保类型,决议授权并无严格程序要求。此种情况下,实质审查已与形式标准趋同,即便经由披露瑕疵触发而转入实质审查,亦与直接适用《九民纪要》第18条处理无异。

以(2022)辽民终97号案为例:新三板公司的全资子公司对外提供担保,本应准用《九民纪要》第22条。但因该案型下授权仅须以股东决定方式作出,程序和表决均难称有作实质审查的余地。因此,即便在逻辑上仍有实质审查要求,其强度也已与形式审查无差。法院或因此直接适用《九民纪要》第18条,按照形式审查标准处理。

其三,政策上虽以披露为核心外观,但实操中相对人通常会同时索取授权决议。在授权本身存在极端瑕疵(特别常见于无决议)的情况下,实质审查无须经由披露瑕疵触发。

较典型的,以(2021)京03民终4329号案为例:有决议,但决议具有明显瑕疵。法院一方面认定该明显瑕疵存在;另一方面最终以未经披露这一事实认定触发实质审查义务。

更为极端的,以我们经办的(2020)京民终671号案为例:上市公司对外提供担保时曾向相对人提供董事会决议,但决议上董事会召开日期、应参会董事数量、实际参会董事数量以及表决票数均为空白,签字亦无从体现表决态度。恰恰是在该决议落款时间的同日,上市公司曾进行过一次董事会决议的披露,披露当中未含案涉担保事项。基于上述独特的事实构成,北京高院对相对人善意的评价逻辑十分有代表性:董事会决议瑕疵过于极端,其真实性需通过对披露信息的复核才能确定。

其四,虽有符合决议基本形式的授权,但授权无对应披露,则由披露瑕疵触发相对人的实质审查义务。

其实质是追溯上市公司拒绝披露之动机的过程,颇为常见于关联担保。以(2021)京民终198号案为例:上市公司为控股股东提供关联担保,上市公司曾向相对人出具仅有部分董事签字的董事会决议,且未对外披露该董事会决议。未经披露事实所触发的实质审查义务,首先指向的是关联关系的排查,从而引至授权机关的识别,最终才是决议本身的处理。

相对而言更为隐晦的是,上市公司确有出具股东大会决议,但结合相关事实因素,程序瑕疵仍有待进一步审核。以(2019)最高法民终111号案为例,上市公司为控股股东提供担保,上市公司向相对人出具董事会决议及股东大会决议,但两决议均未对外披露。对此,最高院认定,上市公司未就股东大会决议进行公告,相对人提交的股东大会决议落款时间及临时修正操作明显与会议召集、通知的法定时限要求不符,进而明确:

“某信托公司(债权人)当时除了对案涉股东大会决议文件进行审查之外,是否已将董事会决议和临时股东大会决议结合起来进行审查以及是否发现记载开会时间之间的异常之处需要进一步查明。”

(二)受新法政策取向的影响,比照第9条取向对第22条的解释尺度予以调整,已无异于直接适用第9条

1. 新法不可溯及,但不意味着旧法不能再作解释。最高院“理解与适用”即采此种务实观点,谋求一般法理与政策目标的平衡:虽强调第9条本身不可溯及,但“暗地”间传导政策信号,要比照第9条取向对第22条解释尺度予以调整:

“《民商事审判会议纪要》第22条规定……根据反面解释规则,债权人没有根据上市公司公开披露的信息与上市公司订立的担保合同,应当认定无效。”[7]

这一立场虽有最高院背书,但并没有获得裁判的普遍采用。不排除是因其掩藏在第9条“不可溯及”之下而不受关注。但更可能的原因或许在于,裁判在整体倾向上对第9条本身便有普遍抵触;更不用说,以之为比照,溯及解释旧有规定。

但不可否认的是,该观点虽非主流,但仍有拥簇:

直接表态的,以(2020)京民终670号案为例,比照《担保制度解释理解与适用》观点,明确:“相对人没有根据公开披露的担保信息订立的担保合同,对公司不发生效力。”

更有讨论价值的是(2020)皖民终1157号案:上市公司为控股子公司提供担保,有预计额度并授权董事长决定实际占用。上市公司向相对人提供了董事会决议,但该决议未披露。法院未讨论董事会决议作为授权是否有效,而是单纯以相对人未在“签订担保合同前已经通过公开市场信息核实相关担保事项已通过董事会决议”为由,认定构成越权代表。

披露作为授权外观,其审查影响的是相对人善意的构成。未在“签订担保合同前已经通过公开市场信息核实相关担保事项已通过董事会决议”的言外之意是“相对人非善意”。

然而,“相对人善意”与否是表见代表层面讨论的构成要件;而表见代表构成以越权代表为前提。只有在先认定构成无权代表,方有必要(也才有可能)讨论作为“相对人是否知道或者应当知道无权代表”(相对人善意)。奈何法院以“相对人非善意”为由,认定构成越权代表,颇有“关公战秦琼” 之感。

2. 上述疏漏出自法院对第9条政策的刻意迎合,但若不是第9条安排本身存在逻辑混乱,迎合又如何会出问题?其间根源,又何尝不是第9条的暧昧定位?欲解其中纠葛,有必要在第9条的规范逻辑上稍作停留。

第9条分为主体和准用两部分。主体规则含有两款,其第1款延续了《九民纪要》第22条的规范模式,将披露置于授权外观的定位上,这在《担保制度解释理解与适用》中亦有体现:

“我们认为,对与上市公司订立担保合同的相对人的善意标准要求应当更高。”[8]

其第2款规定“未根据上市公司公开披露……”,担保合同不生效力。言下之意,即便已获有效授权,只要未作披露,相对人因此无从“根据”披露签订担保合同,担保合同仍然不生效力。

政策上,显而易见,最高院希望赋予披露以独立的功能意义,足以单凭“未经披露”这一事实阻却担保合同效力发生:

“该标准(第2款)能够和国务院规定形成合力,根治违规违法担保。”[9]

制度上,仍然寄希望于依托表见代表的规范框架,从而将“未根据”披露签订担保合同一概归入“非善意”范畴进行评价:

(已获有效授权,但未披露情况下)“相对人的善意标准上,应当贯彻保护广大中小投资者合法权益和促进证券市场健康发展的理念,因为广大中小投资者的权益属于公共秩序的范畴。”[10]

但显然地,在已获有效授权的前提下,因“未根据”而构成的“非善意”,已经不能为表见代表的制度框架所承载。第9条执意迎合的证券监管政策目标,俨然成为了其自身“不能承受之重”。第9条在一端“虚化”了“授权”,而以“披露”(对应广义上的相对人“非善意”)取而代之,另一端又坚守表见代表的规范框架,使担保无效不得不落脚于“越权代表”,上述安通控股案便是其必然归宿。

3. 第9条规范逻辑的上述调整,对上市公司担保整体规范模式产生了根本性的影响,从而形成与第22条有显著区别,但又有其渗透影响的差异格局:

从“授权有无”到“披露有无”,第9条将“授权有效,但未经披露”与“无有效授权,且未经披露”归为一个范畴,不作区分地按照“担保合同不生效力”处置。对此,最高院《担保制度解释理解与适用》给出的理由颇为敷衍,即“举重以明轻”:

“根据‘举重以明轻’的原理,无论担保事项是否已经境内上市公司董事会决议通过,只要上市公司没有披露,相对人与境内上市公司签订的担保合同对境内上市公司都不发生法律效力。”[11]

两类案型虽作同样处理,底层逻辑却有着实质差别。对于“授权有效,但未经披露”案型,之所以单凭“未经披露”足以导致担保合同无效,除去其作为独立生效要件的定位之外,原因在于:作为授权外观,最高院有意将之从第22条之下的“替代”,调整为“必要”。

“我们认为,对与上市公司订立担保合同的相对人的善意标准要求应当更高。这个标准应当是,以上市公司公开披露的担保信息为准。”[12]

换言之,未审查披露,则相对人无从通过其他途径补正,实质审查要求势必落空。在该情况下,相对人只能归于非善意。

于是,第9条得以通过“未经披露即无效”,一言蔽之地统一了以往在第22条项下须区分处理的各个案型。但是也由此引出了后《民法典》阶段的新问题:

其一,作为授权外观(第9条第1款),不审披露,无从完成实质审查。但能否就此作反面解释,认为:只要审了披露,即完成了实质审查,而无须考虑披露本身是否有瑕疵,在授权外观的表彰上充分与否?

其二,作为消极生效要件(第9条第2款),未经披露,担保合同当然不生效力;但能否就此作反面解释,认为:只要有披露,就必然能够阻却第9条第2款的适用?

4. 以上两问的实质,是第9条第1、2款项下的“披露”是否应当作同一理解?如不作同一理解,各自强度又当如何把握?

对于第一问中的“披露”,仍是在授权外观层面理解,其披露强度取决于表见代表的制度定位,即信赖保护。如因存在瑕疵而不足以表彰授权外观,则相对人难以凭借披露取得“善意”地位。因此,即便在《担保制度解释》出台之后,第22条反面意义上的“披露瑕疵触发实质审查义务”对于增量案件仍有适用余地。

对于第二问中的“披露”,则在消极生效要件的意义上讨论。就存量纠纷而言,虽有《担保制度解释理解与适用》明确要求比照第9条调整第22条的解释尺度,但裁判实践仍执意将披露的功能限于外观,避免因未披露而直接导致担保无效。在此背景下,也就不涉及上述问题。而就增量纠纷而言,披露强度取决于监管需求(证券市场秩序),更大程度上是底线意义上的,也即,使公众投资者知悉潜在交易的存在,足以判断潜在交易对公司价值的影响便已达到政策目标,即便该披露并不足以充分表彰授权外观。相应地,裁判中宜作宽松把握,以免过分伤及交易安全。

两者在强度把握上的差异,在额度预计/占用型担保的场景下有着淋漓尽致的体现:

就授权外观而言,考虑到预计额度只有通过再授权机构另作占用决定,法定代表人方能取得对外签订合同的完整授权。因此,额度预计所对应的股东大会决议公告,便不能充分表彰授权外观。

就生效要件而言,第9条第2款强调“披露”应在担保合同签订前,否则难称“根据”(“相对人未根据上市公司公开披露……,担保合同不生效力……”)。[13]所根据的“披露”,究竟限于额度预计公告即可,抑或另须有表彰实际占用的事项公告,则取决于对上述监管“底线”的把握。

严格意义上,担保交易在获得完整授权之前并不具备现实化的条件,因此也就不会实质影响公司经营与价值;依照这一观点,授权完备应为第9条第2款项下“披露”基准选定的参考。因此,实际占用的事项公告便成为必要,且须发生于担保交易之前。

但上交所新规调整了以往的事项公告发布要求,允许合并报表范围内主体间相互担保按月汇总披露,而不以交易前完成事项公告为必要:

《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(上证函〔2022〕1300号,2022年7月修订)的附件“第四号 上市公司为他人提供担保公告”的“适用情形”第2条第2款规定:“上市公司因担保发生频次较高,逐笔披露确有不便的,可以按月汇总披露上市公司为子公司、子公司之间等上市公司并表范围内实际发生的担保情况,但应当充分论述原因及合理性”。

据此,至少就上交所上市公司而言,第9条第2款的“披露”便在客观上再无从锚定担保额度占用事项公告,否则将导致上市公司操作“合规(监管要求)但违法(第9条第2款)”的荒唐局面。

不难推知,上交所此一调整无疑是对《担保制度解释》颁布后的交易信息成本分配格局予以再平衡的尝试;其底层逻辑,实质是通过微调监管“底线”,换取上市公司“喘息”余地。监管“底线”因新规退至额度预计之时,背后其实有着“预计即占用”的政策假设。这一政策假设亦与上交所对临时公告担保总额统计口径的独特要求(即将“尚未占用额度”一并计入,容后述)相呼应。

如此,对于上交所上市公司的担保额度预计/占用类型担保,便形成了第9条第1款项下“披露”对应担保事项公告,第2款对应额度预计公告的奇特局面。

5. 至此,以下再以表格方式汇总比照,以便各位形成更为直观、清晰的认识:

第二节 上市公司担保效力的类型化分析

类型化对上市公司担保的授权审查有着核心意义。上市公司担保交易形态及关系复杂,致使担保类型间往往牵扯标准、机关、程序、披露等诸多因素差异;又由于授权限制公开,监管要求叠加,相对人往往需要针对不同担保类型适应差异化的审查要求。如不当判断上市公司担保类型,乃至是错误比照非上市公司担保审查思路,难免造成决策失准。

上市公司各担保类型合规审查要求,可参见《上市公司担保合规审查指引手册》对应部分,本文不再赘述。以下,我们会结合公开案例的归纳梳理及以往纠纷、交易处置经验,讨论“应由股东大会审议型”、“另须股东大会审议型”和“额度预计型”三种实践争议高发的案型:

类型一:应由股东大会审议型

其一,关联担保是违规担保的高发领域。该类型担保应由股东大会审议授权,但上市公司通常仅能提供董事会决议,且为控制交易影响而拒绝披露。

此种情况下,如关联关系的识别属相对人合理审查范畴,则授权机关错配本身便已构成明显瑕疵,无须披露瑕疵触发,相对人便应负担实质审查义务,因此争议往往不大。

以(2021)粤01民终7597号案为例,上市公司为实际控制人关联方提供担保,上市公司向相对人提供董事会决议(真实性存疑),且未作披露。须特别注明的是,交易双方将担保协议备注为“抽屉协议”,并以封包留存方式处置,印证“暗保”属性,并与上述未尽实质审查义务相印证,足以认定相对人“明知”。法院最终以相对人明知无权限为由,认定担保人不承担任何责任。

其二,担保总额超过净资产或者总资产比例限制,进而触发股东大会审议条件,此种案型中争议或见于担保总额算定。

以(2020)皖民终1157号案为例,根据上市公司章程,担保总额超过最近一期经审计净资产50%或经审计总资产30%的,须经股东大会审议。上市公司与相对人就担保总额计算标准产生争议:上市公司认为,担保总额应为未实际占用额度+已实际占用余额的合计;相对人认为担保总额仅为已实际占用余额的合计。根据交易前公告,上市公司对控股子公司预计有大量额度(案涉担保未占用其中额度),如依上市公司主张,则案涉担保应由股东大会审议;而如依相对人主张,则由董事会审议即可。

一、二审法院均选择回避上述担保总额统计口径争议:一审以上市公司已作额度预计公告为由,认为相对人仅负形式审查义务,担保额度均不在其审查范围内。但是我们认为,考虑到额度预计公告与案涉担保无关,相对人并不能据无关公告主张实质审查义务的豁免。二审则如上所述,以上市公司未披露而相对人未作审查为由,完全绕过了授权本身是否有效的问题,更不用提授权机关适格与否,以及相关担保总额如何计算的问题。

法院回避这一问题,不排除是其自身未能理清依据。但不能苛责过甚,毕竟即便以事后眼光都难以确定具体口径:

证监会标准较为统一,自2003年以来确立的年报统计口径都始终是余额合计。[14]上交所、深交所则有些许分歧:上交所早期采用的口径与证监会一致,[15]但12年之后开始为临时公告与年报分置不同标准(临时公告计入未使用额度,但年度公告则单纯合计余额),[16]直至近期新发布的披露要求,仍坚持将已批准的担保额度内尚未使用额度计入。[17]深交所规则与证监会口径保持一致。[18]

因此,具体到个案,交易所对规范口径的选择会有直接影响:如为深交所上市公司,规范口径上并无争议,裁判也相应有明确参照。但(2020)皖民终1157号案中的担保人为上交所上市公司,这便意味着临时公告与年度公告的口径差异势必会影响到案涉纠纷的处理。

从规范本旨角度讲,担保作为或有债务占比过高会显著影响公司清偿能力与持续经营,因此规范引入法定基准作为授权机关确定的标准。超出法定基准而仍对外增加担保的,应归入重大决策范畴,由股东大会处理。担保预计但未实际占用的情况下,担保交易尚未发生,逻辑上并不会对公司运营造成实际影响。当然,如不将额度在预计时便计入担保总额,则股东大会不能预判预计后到占用前余额因预计以外担保而新增的可能,进而难以判断额度实际发生时的整体担保情况。例如,预计时担保余额尚不及法定基准,实际占用之前上市公司另外提供大量担保,致使在实际占用时已超过法定基准。上交所临时公告计入尚未占用额度的要求或正是出于此种考虑。

该等设计意味着预计额度尚未实际发挥增信效果却已挤占了公司的再融资能力,一定程度上折损了额度预计的应有功能;但如以余额合计作为统计口径,暗含着股东大会作出额度预计之时已事先豁免超出法定基准使用额度的推定,亦有侵蚀意思自治之虞。两害相权之下,归根结底是政策判断问题。上交所既已在明确担保总额统计口径的同时,要求以该口径算定是否应将担保交易提交股东大会审议,便是已经做了判断。裁判对此难以置喙。

然而,无论授权机关在客观上应依照哪一口径确定,对于相对人审查而言,则是另一番图景。如我们在此前文章中论及的,权限规范不限层级,但其层级仍对相对人善意的判定有实质意义。上交所的上述口径处理,与证监会要求有别,乃至对同一概念在不同公告场景中都要赋予不同含义,如此操作或有监管政策价值,但因操作太过技术性而过分增加相对人交易负担,不宜以之作为相对人善意的判定基准。

具体到该案中,案涉新增担保额度公告(4月6日)作出后,上市公司又发布16年年报(5月12日)。该年报明确,截止基准日,担保总额为余额之和,总额占公司净资产比例的24.8%。时隔一月之后相对人与上市公司磋商交易,若不是监管口出身专业人士,如何能够预判年报口径对所涉交易不可取,而需要根据另外一套口径确定授权机关?

类型二:另须股东大会审议型

该案型见于上市公司控股子公司对外担保,有必要进一步区分担保对象讨论:

为合并报表范围内主体提供担保,原则上现无须上市公司另作审议。这一豁免已落实于新规。[19]裁判对存量业务也多有宽限。以(2021)鲁民终880号案为例,上市公司控股子公司(实质为全资子公司)为上市公司提供担保,子公司已作决议,但上市公司层面未作审议,法院认定担保有效。

为合并报表范围外主体提供担保,则衍生出两种趋势:

其一,未认可120号文另设有上市公司层面审议要求,进而仅以控股子公司层面决议文件审查情况作为判定相对人“善意”与否的依据。

如在(2020)闽民终1942号案中:虽然担保人在诉讼中明确主张其对外担保须经上市公司层面审议的监管要求,但法院并未认可120号文另设有上市公司层面审议要求的主张,最终仅以控股子层面决议认定是否满足善意要求。

法院的该等立场,很大程度上是受到其材料掌握程度的影响。如当事人未能进一步提交证监会上市部发布的《120号文执行说明》作为依据,则法院通常不会单凭文义确定另须上市公司层面审议的要求。这种情况多见于早期案例,如(2018)粤0305民初14960号案。

其二,担保人明确援用《120号文执行说明》的场合,法院无从回避其中要求,或选择通过其他方式排除120号文的适用。

早期案例中,因权限规范这一概念尚未普及,法院通常将120号文归入管理性强制性规范,进而排除其对担保合同效力的影响,如(2018)湘民初66号案。近年来持此观点的案例已较为罕见,但仍偶有发生,如(2020)沪民终599号案。

如今稍更有力的观点,则是从审查标准过于严苛,不宜作为相对人审查义务的评价基准着眼,如(2021)最高法民申5105号案((2020)沪民终599号案的再审裁定)。但从《担保制度解释理解与适用》观点看,120号文,乃至更低位阶的交易所规则均应被纳入上市公司对外担保的权能依据范畴,因此一概排除120号文或有商榷余地。

“……首先是上市公司控股子公司对外担保的问题,对于这一问题最早见于《中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发〔2005〕120号,以下简称120号文)。……在120号文之后,证监会、交易所在多个文件中就这一问题有过解答。……据此,我们认为,上市公司控股子公司为他人提供担保,其虽然不是上市公司,但其担保事项仍然需要公告。”[20]

前述表述虽非直接针对上市公司层面审议,但最高院承认其中披露要求及其相匹配的审查义务,如对上市公司层面审议再以“过于严苛”提出反对意见,便欠缺说服力。

特别是,120号文是银监会与证监会联合下发,该案中相对人作为银行金融机构本身即属该文监管对象。以监管要求比照交易上的注意义务,并无不妥。(2021)最高法民申5105号案却认为“某银行作为接受担保的外部债权人,如果要求其根据《通知》(120号文)和《说明》(《120号文执行说明》)相关规定进一步审核尤夫公司股东会决议,亦会增加市场交易成本,影响市场交易效率”,颇让人费解。

但这并不意味着,120号文能够一概适用于相对人审查标准的确定。对于控股子公司对外担保是否须另经上市公司层面审议,120号文本身文义并不明晰;如不参考上述《120号文执行说明》,对于一般上市交易主体难以单凭120号文确定该等审议要求。进一步考虑到《120号文执行说明》公开程度有限((2021)最高法民申5105号案中,某银行亦曾称“《说明》(《120号文执行说明》)并未公开,系证监会内部监管口径,其并无义务知晓”,不排除最高院的最终认定对此有所考虑),并不能当然推定相对人知悉,因此以之作为相对人审查的一般基准显然不妥。不过,个案中如牵扯其他影响相对人认知的背景因素,如(2021)最高法民申5105号案中的债权人具有金融机构主体身份,则另当别论。

类型三:额度预计型

与通常意义上“单项担保公告”相并列,《担保制度解释理解与适用》中将额度预计公告称为“集中担保公告”,并定性为对“上市公司对子公司的担保集中授权”。[21]

据此,坊间不少观点认为,对于额度预计型担保,审查的材料范围应以额度预计公告为限,即:相对人签订担保合同,单纯审查额度预计公告即可,而无须另行排查担保进展公告及实际占用公告。

须澄清的是,额度预计并非完整授权。我们将该等类型授权要求称作“一个萝卜一个坑”,发了萝卜(预计额度)没种进坑(实际占用)里,挖了坑却没萝卜可种,都不符合授权要求。亦因此,额度预计公告也并非充分外观,不足以排除上述瑕疵,相对人单凭额度预计公告也难以构成善意;为形成充分外观,对于实际占用阶段的授权须另作补强。

裁判实践的疑难在于,对于实际占用阶段而言,授权外观应达到何种要求方能确保相对人善意。对其中的操作把握,我们提示以下两点:

(一)根据额度预计公告足以识别明显瑕疵的,实际占用客观上难以取得有效外观,补强无从谈起

1. 担保对象,如显然不在额度预计范围之内,便无从占用额度而须另取有效授权,以(2021)京03民终4329号案为例:

“根据《A公司(担保人、上市公司)关于2018年度对外担保额度的公告》(深圳证券交易所公告截图,2018年4月28日),B公司(债权人)应知晓A公司2018年对外担保的对象不包括C公司(债务人),故其按照A公司公开披露关于担保事项需经相关决议通过的信息与A公司订立担保合同。”[22]

2. 担保对象之外的债权人亦是审查核心要素。额度预计时,上市公司如对未来融资有明确的对手意向,则会直接在披露之内列举潜在债权人。

上述(2020)皖民终1157号案即是一反例,担保对象虽在额度预计范围内,但法院认定担保预计已明确限定债权人范围,案涉债权人身份不匹配,不能纳入额度占用范畴,法院认定如下:

“A公司(担保人)为子公司B公司(债务人)新增提供的担保额度为银行授信108000万元、融资租赁45000万元,同时列明了相关的授信银行和融资租赁公司,其中并无C公司(案涉债权人)。”

我们认为法院观点值得商榷。鉴于额度为预计,相关融资交易尚未发生,公告列举的潜在债权人并不准确且未穷尽。其在公告中“主要包括”以及“等”一类的概括性词语,进一步佐证了公告并未绝对限制债权人范围的事实。法院以之列举的具体债权人排斥预计额度使用,有失偏颇。

3. 担保对象、债权人之外,更有授权机关方面的审查要素。对此再作两种情况讨论:

情况一:预计公告授权的额度占用决定主体与实际授权作出机关不一致,是否构成明显瑕疵。较有代表性的,仍以(2020)皖民终1157号案为例,该案中公告授权主体是董事长,而实际决定机关是董事会。如其在所涉董事会决议中对实际占用预计额度的担保方案表示同意,常识上不应单凭此一因素认定存在明显瑕疵,毕竟董事长本身亦为董事会成员,且经董事会选任产生。其依托董事会决议这种组织形式处理额度占用的相关决策,无可厚非。

但须注意的是,如果公告授权主体与实际决定主体之间不存在类似身份、职能的重合或隶属,实际决定可视为越权,则应归入明显瑕疵。

情况二:预计公告要求被授权主体再授权而再授权并未实际完成的情况下,是否构成明显瑕疵。以(2020)陕03民终1444号案为例,额度预计公告记载:

“在前述担保额度内,提请股东大会授权公司董事会、并允许董事会授权公司经营管理层根据具体的融资情况而决定担保方式、担保金额并签署协议等相关文件。”

但法院并未查明董事会再授权情况而径自认定担保有效。颇让人生疑的是,如未完成再授权,则决议所作额度占用授权仍保留在董事会手中,在此状态下难以直接认定所涉担保对预计额度的实际占用情况,法院的上述处置思路或有不妥。

(二)如无上述明显瑕疵,外观要求受到上市公司具体抗辩及证据强度的影响

情况一:如为单纯无意占用,基于案件事实,足以推定授权决定与预计额度存在对应关系,法院或倾向于按照有效授权处理。

以(2019)苏05民初281号案为例:A公司(担保人、上市公司)为B公司(债务人、A公司的控股子公司)提供担保。事先有额度预计,授权总经理办公室就额度实际占用作出决定而无须经过股东大会或者董事会审议。A公司向C银行(债权人)出具总经理办公室决定,该决定同意向C银行提供上述担保。A公司抗辩称:

“经代理人核实A公司的相关领导及责任人员,没有取得A公司就本笔借款合同担保所出具的股东大会决议以及公告的相应原始材料。”

该案裁判理由虽认定C银行已尽到合理审查义务,却最终落脚于“系A公司真实意思表示”。由此不难推知,后者才是撬动裁判的支点,法院以授权有效为预设,善意与审查的相关讨论已无实质意义。

但对于(2019)浙01民初2130号案而言,情形却因决议授权的决定机关略有不同而迥异:A公司(担保人、上市公司)为其控股股东B公司(债务人)提供关联担保,事前曾有额度预计,授权董事长签署担保协议。A公司与C信托公司(债权人)签订担保协议前后,A公司曾分别发布担保进展公告,公告显示担保协议签订前后的剩余额度未变。法院以担保协议前后公告记载的剩余额度未变为由,认定案涉担保并未实际占用预计额度,因此应另外取得股东大会授权。

为何(2019)苏05民初281号案得以预设有权,而(2019)浙01民初2130号案预设无权,细究其逻辑,或许可作以下推测:

(2019)苏05民初281号案中额度占用决定和对外签署协议的授权分属总经理办公室和法定代表人。无论是对于第三人还是法官而言,担保协议之外,占用决定可以另行作出而具有独立外观,从而可供外部识别。

但在(2019)浙01民初2130号案中,该案中董事长本就兼任法定代表人,本无须另行签署协议授权;决议授权董事长签署协议的本意是,授权董事长决定额度的实际占用。于是,额度占用决定与对外签署协议的授权集于董事长一身;两重授权行使,同时于协议签署这一过程体现。

至此,对于协议签署必然伴随有额度占用授权的行使,法院的判断将对实际占用是否发生,进而签署协议是否已获授权有着根本性的影响:

(2019)浙01民初2130号案中,法院选取的预设是,额度占用授权并不必然伴随协议签署发生,如此实际占用与否便极难从外部识别。此种情况下,除非借助其他替代参考,要么是董事长另出决定,要么是实际占用公告,否则难以认定额度实际占用存在。法院比较剩余额度前后情况,实质上便是在印证无权代表的上述预设(如预设有权,即便事后披露失实,也不会溯及影响授权状态)。法院没有条件评价占用是否在事实上发生,相对人于交易时亦不可能产生合理信赖,因此难称善意。

但在(2020)皖01民初1271号案中,同样是额度预计决议授权法定代表人签署担保协议,法院却最终认定担保有效。这是否意味着(2020)皖01民初1271号案中法院持有的立场与(2019)浙01民初2130号案有异?鉴于担保人一方缺席,事实上未提出任何抗辩,难以断言法院适用了不告不理,抑或者在内心里已预先选定取向。

情况二:如为额度“溢出”或者竞争交易“挤占”,占用授权即构成越权,为确保剩余额度可用以及排除竞争交易存在,或将担保进展公告或者实际占用公告纳入相对人审查范围。

实操中,相对人通常会依赖进展公告判定额度剩余情况,以进展公告所载剩余额度为准,所涉担保如不“溢出”,则视为已实际占用。然而,进展公告是阶段性的,公告时点如与交易时点远隔,不排除在进展公告之后另有其他竞争交易“挤占”额度。

该等“一女嫁二郎”的情况在额度预计型担保的场合颇为常见。上市公司如作此主张,竞争交易的存在是否应在相对人审查范围之内,相对人应作何审查,势必存有疑问。

因为相对人往往不掌握竞争交易发生的内部信息,上市公司亦无从对“不存在其他竞争交易”的消极事实加以确认。上市公司与相对人仅能凭借实际占用公告完成外观信息的互换。实际占用公告的外观意义也因此具有唯一性和不可替代性。

交易所规则对实际占用公告要求不同,实际占用公告瑕疵对相对人善意判定的影响也有所区别:

交易所不要求即时公告,则无所谓披露瑕疵,无从触发实质审查的情况下,相对人仅以占用决定作为审查对象便足以达到善意要求。

交易所要求即时作实际占用公告的,未作披露即构成瑕疵,本应触发实质审查。但与通常披露瑕疵不同,实际占用公告瑕疵在触发实质审查的同时,亦意味着落空。

进一步的问题是,在所涉交易恰恰赶上上市公司担保进展公告发布时,进展公告能否替代实际占用公告。判断的核心在于,进展公告能否体现额度占用,以及占用与所涉交易相对应。有上市公司仅在进展公告中概括体现余额变动,然后告知相对人“你们的额度包含在里面”,此种情况虽能体现占用,但无从体现与交易对应,不足以作为授权外观。

注释:

[1] 《上市公司信息披露管理办法》(中国证券监督管理委员会令第182号)第六十二条:“本办法下列用语的含义:……(三)及时,是指自起算日起或者触及披露时点的两个交易日内。”[2] 如海航科技(证券代码600751)在2016年年度股东大会审议通过了担保额度后,实际使用担保额度时未及时进行披露,而仅在年报中予以披露,上交所对其下发《关于对海航科技股份有限公司及有关责任人予以监管关注的决定》(上证公监函〔2019〕0025号)。[3] 比如在上交所主板上市的索通发展(证券代码603612)于2022年10月29日发布《关于2022年10月份提供担保的公告》(公告编号:2022-090),在解释上市公司按月汇总披露其为子公司担保的原因时称:“公司对外担保均为公司为子公司提供的担保及子公司之间进行的担保,因担保发生频次较高,且金融机构多以合同的提交审批时间为签署时间,同时为便于投资者了解公司阶段时间内的对外担保概况,公司按月汇总披露实际发生的担保情况。”[4] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第160页。[5] 最高人民法院民事审判第二庭编著:《〈全国法院民商事审判工作会议纪要〉理解与适用》,人民法院出版社2019年版,第199页。[6] 最高人民法院民事审判第二庭编著:《〈全国法院民商事审判工作会议纪要〉理解与适用》,人民法院出版社2019年版,第199页。[7] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第156-157页。相同观点参见林文学、杨永清、麻锦亮、吴光荣:《〈关于适用民法典有关担保制度的解释〉的理解和适用》,载《人民司法》2021年第4期,第34页。[8] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第152页。[9] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第153页。[10] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第152页。[11] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第153页。[12] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第152页。[13] 对此,我们曾专门撰文介绍其背后的监管逻辑,可进一步参见,齐昕:《补遗与新论——上市公司对外担保、定增保底及商业银行股权代持效力三问》,载微信公众号“天同诉讼圈”2021年7月6日。[14] 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(证监公司字〔2003〕56号,已被修订)的注释19规定:“相关指标按照《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003] 56 号)的规定计算,其中‘担保总额’应为以下项目的加总:(1)上市公司这一法人实体对外担保余额;(2)控股子公司、参股子公司等各个法人实体的对外担保余额,乘以上市公司持有的该公司的股份比例。”《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》(中国证券监督管理委员会公告〔2021〕15号)第55条规定:“……公司担保总额包括报告期末公司及其子公司对外担保余额(不含对子公司的担保)和公司及其子公司对子公司的担保余额,其中子公司的担保余额为该子公司对外担保总额乘以公司持有该子公司的股权比例……”。[15] 《上海证券交易所上市公司部2004年年度报告工作备忘录第11号——关于对年报准则有关条文的剖析的公告》(上海证券交易所2005年2月28日发布并实施)第3条规定:“……该表中的‘公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)’为报告期末上述两项担保余额的合计数。公司在报送系统生成该表格后,应注意检查其勾稽关系。”[16] 《临时公告格式指引-第六号 上市公司为他人提供担保公告》(上市公司日常信息披露工作备忘录第一号,已失效)注意事项第2项规定:“本指引所称‘担保总额’指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。”在此基础上,第8项进一步明确,“上市公司发生以下提供担保事项,应当在董事会审议通过后提交股东大会审议:……”[17] 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》(上证函〔2022〕751号)中“附件:第四号 上市公司为他人提供担保公告”的编制提醒规定:“担保总额,包含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和……”[18] 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》(深证上〔2022〕727号)中“交易类第5号 上市公司对外担保公告格式”要求对担保额度总金额与余额分列,可推知应是作为两个统计项目处理。[19] 以《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13号)第6.2.11条为例:“上市公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的,上市公司应当在控股子公司履行审查程序后及时披露。按照本所《股票上市规则》第6.1.10条,需要提交上市公司股东大会审议的担保事项除外。”如需核查,请见《上市公司担保合规审查指引手册》相应部分。[20] 最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第158-159页。[21] 参见最高人民法院民事审判第二庭著:《最高人民法院民法典担保制度司法解释理解与适用》,人民法院出版社2021年版,第157-158页。[22] 一审法院作出该说理,二审法院予以认可。

转发本文并扫描二维码提交信息,即有机会获取纸质版《上市公司担保合规审查指引手册》(2022年修订版)。