文/朱华芳 天同律师事务所合伙人;郭佑宁、郭萌、庄壮、虞震泽、叶一丁、陈芯宇 天同律师事务所律师

在2020年度仲裁司法审查实践观察报告中,我们主要讨论了申请撤销仲裁调解书、重复仲裁、追加当事人、仲裁因涉刑而被移送/中止审理是否属于申请撤销仲裁裁决案件(下称“撤裁案件”)审查范围的问题,以及违反法定程序、违背社会公共利益等具体撤裁事由的司法适用情况和申请撤裁期间能否延长等问题。本文作为主题二上篇,主要对《中华人民共和国仲裁法(修订)(征求意见稿)》(下称“《仲裁法修订草案》”)有关撤销仲裁裁决制度的部分进行分析评述,同时结合2021年12月31日最高人民法院(下称“最高法院”)公布的《全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要》(下称“《涉外商事海事会议纪要》”),继续关注并讨论撤裁案件的审查范围问题;下篇将重点对撤裁案件的审查程序,以及超裁、违反法定程序等撤裁事由司法认定标准在2021年的发展情况作出研讨、分析。

一、《仲裁法修订草案》关于撤销仲裁裁决制度的改革

《仲裁法修订草案》借鉴国际经验,对仲裁裁决作出后的司法监督暨当事人救济机制作出较大调整:一方面,拟完善撤销仲裁裁决制度,统一国内和涉外仲裁裁决撤销事由、缩短当事人申请撤销仲裁裁决期限、赋予当事人对仲裁裁决撤销裁定的复议权,并对重新仲裁制度作出优化;另一方面,为解决撤销程序和不予执行程序对仲裁裁决的重复审查问题,拟取消当事人申请不予执行仲裁裁决的权利,同时保留执行法院对裁决是否符合社会公共利益的主动审查权,将执行程序中的不予执行审查制度修改为执行前的审查确认制度,以法院确认裁定作为仲裁裁决获得强制执行力的前提要件。关于《仲裁法修订草案》对仲裁裁决执行审查制度的改革,我们在去年观察报告中已略有论及(点击阅读《2020年度中国仲裁司法审查实践观察报告——主题三:仲裁裁决执行审查制度实践观察(下)》),本篇主要讨论《仲裁法修订草案》关于撤销仲裁裁决制度的改革。

(一)拟完善撤销仲裁裁决法定事由

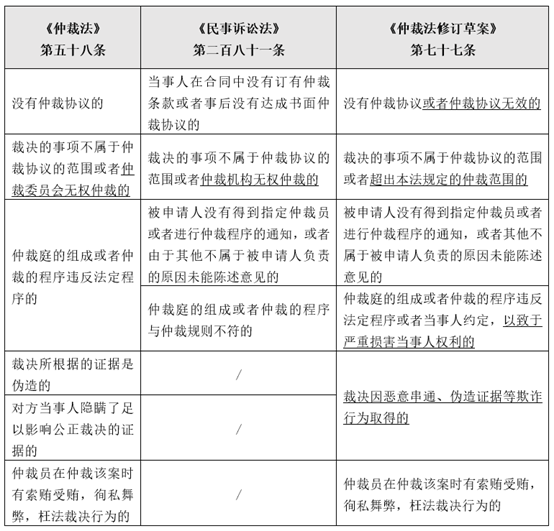

《仲裁法修订草案》在《中华人民共和国仲裁法》(下称“《仲裁法》”)第五十八条、《中华人民共和国民事诉讼法》(2021年修正,下称“《民事诉讼法》”)第二百八十一条(2007年民事诉讼法第二百五十八条)的基础上,对撤销仲裁裁决的法定事由进行了整合完善,主要变化体现在如下两个方面:

1. 统一国内和涉外仲裁裁决撤销事由

《仲裁法》第七十条规定,对于当事人提出的撤销涉外仲裁裁决申请,法院依据《民事诉讼法》第二百八十一条第一款进行审查。据此,我国关于撤销仲裁裁决法定事由的设置采取内外有别的双轨制。根据《仲裁法》第五十八条,当事人申请撤销国内仲裁裁决(即中国非涉外裁决,下同)的事由既包括没有仲裁协议、超裁/无权仲裁、违反法定程序等程序性问题,也包括伪造证据、隐瞒证据、枉法裁决等实体方面的问题(实体+程序审查标准);根据《民事诉讼法》第二百八十一条第一款,当事人申请撤销涉外仲裁裁决的事由则限于没有仲裁协议、超裁/无权仲裁、违反法定程序等程序事项(程序审查标准)。《仲裁法修订草案》不再区分裁决性质分别设置审查标准,对国内仲裁裁决和涉外仲裁裁决的撤销事由作出统一规定(第七十七条)。

我们认为,取消国内、涉外仲裁裁决撤销事由双轨制的方向值得肯定,但并轨后的撤销事由是否保留以及保留哪些实体审查标准需要进一步考虑。主流观点认为,并轨方向应当是缩小法院审查范围,国内仲裁裁决的撤销事由向涉外仲裁裁决靠拢,从而实现全面程序性审查。[1]目前《仲裁法修订草案》第七十七条规定的撤销事由包括恶意串通、伪造证据等欺诈仲裁及枉法裁决,涉外仲裁裁决的撤销情形在事实上反而扩大,可能影响我国内地仲裁对境外当事人的吸引力。但也应看到,我国各地仲裁机构的案件处理质量参差不齐,完全取消实体方面的撤销事由可能也不利于对仲裁进行司法监督,进而掣肘仲裁公信力的提升。基于此,是否取消仲裁裁决撤销事由双轨制、如何设置撤销事由,仍有必要结合我国实际情况作进一步实证研究和论证。

2. 细化撤销仲裁裁决法定事由

《仲裁法修订草案》对当事人申请撤销国内仲裁裁决及涉外仲裁裁决的法定事由进行了整合修改,具体调整如下:

第一,吸收《最高人民法院关于适用<中华人民共和国仲裁法>若干问题的解释》(下称“《仲裁法司法解释》”)第十八条规定,将“没有仲裁协议”修改为“没有仲裁协议或者仲裁协议无效”,涵盖仲裁协议无效这类实践中的常见争议类型。我们认为,除无效外,仲裁协议的效力还可能存在未生效、失效[2]、被撤销等情形,“没有仲裁协议或者仲裁协议无效”难以完全涵盖前述情况。基于此,可考虑借鉴我国台湾地区立法,将该事由详细规定为“仲裁协议不成立、未生效、无效、被撤销或者已失效”。[3]

第二,将“仲裁机构无权仲裁”修改为“超出本法规定的仲裁范围”。按照仲裁原理,仲裁协议授予仲裁主管权的对象是仲裁庭而非仲裁机构,现行《仲裁法》将撤裁事由表述为“仲裁机构无权仲裁”并不准确。鉴于该事由规范的情形实质是争议事项不具有可仲裁性,故《仲裁法修订草案》将其调整为“超出本法规定的仲裁范围”。关于可仲裁纠纷的范围,《仲裁法修订草案》第二条相较于此前《仲裁法》进行了适度扩张:一是删除《仲裁法》第二条中“平等主体”的限制条件,以便将实践中广泛出现的国际投资、体育等领域纠纷纳入仲裁范围;二是将对不可仲裁“行政争议”的界定从“依法应当由行政机关处理”限缩为“法律规定应当由行政机关处理”,避免低层级规范影响对仲裁范围的判断;三是在第二条增设第三款作为兜底条款,允许其他法律对仲裁范围作出特别规定。

我们认为,《仲裁法修订草案》第七十七条第(二)项规定可进一步从如下两个角度作出完善:一方面,该项撤裁事由意在包含“超裁”和(仲裁庭)“无权仲裁”两种情形,《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》(下称“《仲裁裁决执行规定》”)、《涉外海事商事会议纪要》已明确“超裁”具体包括裁决事项超出仲裁协议范围、裁决内容超出仲裁请求范围,“无权仲裁”具体包括裁决事项不可仲裁、裁决机构非仲裁协议所约定,但《仲裁法修订草案》目前仅列明裁决事项不属于仲裁协议范围及裁决事项不可仲裁两种主要情形,未涵盖裁决内容超出仲裁请求范围及裁决机构非仲裁协议所约定,建议予以完善。另一方面,裁决事项是否具有可仲裁性涉及一国司法体制,域外各国大多将其作为法院依职权主动审查的情形列明,[4]我国也可考虑将“裁决事项超出仲裁范围”作为与违背公共利益相并列的撤裁事由,允许法院依职权主动审查。

第三,采纳《民事诉讼法》第二百八十一条的规定方式,将“违反法定程序”事由细化为“被申请人未能得到相关通知或其他因不属于自己的原因未能陈述意见”和“仲裁庭组成/仲裁程序违反法定程序或者当事人约定”两项,并规定“仲裁庭组成/仲裁程序违反法定程序或者当事人约定”须达到“严重损害当事人权利”的程度。此前《仲裁法司法解释》第二十条、《仲裁裁决执行规定》第十四条、《涉外商事海事会议纪要》第101条等规定已明确,对程序规则的违反需符合“可能影响案件公正裁决”的实质要件,《仲裁法修订草案》将此进一步调整为“以致于严重损害当事人权利”,强调因果关系的必然性以及对当事人损害的严重性,认定标准更为严格。

第四,将《仲裁法》第五十八条规定的伪造证据、隐瞒证据撤裁事由合并调整为“裁决因恶意串通、伪造证据等欺诈行为取得”。鉴于伪造证据、隐瞒证据事由在司法实践中存在较为严重的滥用、误用情况,且隐瞒证据情形关涉举证责任分配及证据认定,极易引发司法机关不当介入仲裁实体问题,《仲裁法修订草案》删除隐瞒证据事由并以欺诈仲裁为规范重心的做法值得肯定。但该项事由的具体意涵仍有待明确:例如,“恶意串通”如何理解,是指双方当事人恶意串通,还是指一方当事人与仲裁员串通?再如,条文使用“等欺诈行为”的兜底表述,实践中应如何把握欺诈行为的内涵和外延?

值得注意的是,基于禁反言原则及仲裁效率取向,《仲裁法修订草案》新增“放弃异议权”制度,规定“当事人知道或者应当知道仲裁程序/仲裁协议中的内容未被遵守,仍参加或者继续进行仲裁程序且未及时提出书面异议的,视为其放弃提出异议的权利”(第三十三条),将主要仲裁机构仲裁规则中的弃权规定[5],以及《仲裁法司法解释》第十三条和第二十七条规定的仲裁主管异议权放弃规则、《仲裁裁决执行规定》第十四条第三款规定的程序异议权放弃规则立法化。据此,如果当事人对不存在有效仲裁协议、裁决事项超出仲裁协议范围,或者仲裁庭组成、仲裁程序违反法定程序等情况系属明知,但未及时提出书面异议并继续参加仲裁程序,应当认为其放弃提出异议的权利,嗣后不能再以相关事由申请撤裁[北京四中院(2021)京04民特732号[6]]。目前《仲裁法修订草案》第三十三条仅对异议权放弃的构成要件作出规定,建议进一步明确“视为放弃提出异议权利”的法律后果是“仲裁裁决作出后,不得以其在仲裁程序中没有提出异议的事由主张撤销仲裁裁决”。在放弃异议权制度下,当事人向法院申请撤销仲裁裁决应提供两方面证据:一是,证明仲裁程序或仲裁协议内容未被遵守的证据;二是证明当事人曾在知晓后合理期限内提出异议或在仲裁裁决作出后才获知相关情况(例如仲裁员存在应回避的情形、据以认定案件事实的证据未经质证等)的证据。[7]

(二)拟修改撤裁案件审查程序规则

《仲裁法修订草案》关于撤裁案件程序规则的修改主要包括如下五个方面:

1. 明确撤裁案件的管辖法院为仲裁地中院

根据《仲裁法》第五十八条规定,撤裁案件由仲裁委员会所在地中院管辖。在引入“仲裁地”概念的基础上,《仲裁法修订草案》第七十七条将撤裁案件的管辖法院明确为仲裁地中院。关于仲裁地的判断标准,《仲裁法修订草案》于第二十七条、第九十一条作出规定:当事人可以在仲裁协议中约定仲裁地;没有约定仲裁地或者约定不明确的,对于我国仲裁机构作出的仲裁裁决,以管理案件的仲裁机构所在地为仲裁地(机构仲裁),对于境外仲裁机构在我国内地作出的仲裁裁决,由仲裁庭根据案件情况确定仲裁地(专设仲裁庭仲裁)。

2. 缩短当事人申请撤销仲裁裁决法定期限

根据《仲裁法》第五十九条规定,当事人申请撤销裁决的期限是自收到裁决书之日起六个月内。《示范法》及域外各国规定的申请撤销期限则较短,一般在一个月到三个月之间。[8]为防止仲裁裁决的效力长期处于不确定状态,《仲裁法修订草案》第七十八条将申请撤销裁决的期限缩短为自收到裁决书之日起三个月。

我们认为,该等缩短撤销申请期限的处理值得肯定,但在规范设置上可考虑作如下两点调整:第一,在裁决文本需要进行补正或解释说明的情况下,当事人申请撤销仲裁裁决的期限应当自收到补正裁决或者解释说明之日起计算。第二,对于欺诈仲裁、枉法裁决等撤裁事由,当事人可能无法在仲裁程序中乃至仲裁裁决作出后短期内发现,申请撤裁期限自当事人知道或应当知道存在欺诈仲裁、枉法裁决情形时起算可能更为合理(主观期间)。此外,考虑到主观期间的起算日期不确定,可参考比较法例,[9]以收到裁决书(或补正裁决)之日起一定年限作为当事人申请撤销仲裁裁决的最长客观期限。

3. 规定可部分撤裁仲裁裁决

虽然《仲裁法司法解释》仅明确超裁情形下可部分撤销仲裁裁决,但实践中已存在较多因没有仲裁协议[10]、违反法定程序[11]、伪造证据[12]、违背社会公共利益[13]等其他事由部分撤销仲裁裁决的案件。结合既有司法实践可见,在多个法律关系合并仲裁的情况下,如果其中部分当事人就某个具体的法律关系未签订仲裁协议、基础交易合同嗣后被证明系伪造的,或者个别当事人非因自己原因在仲裁程序中未能进行陈述申辩,仲裁裁决均存在被部分撤销的可能。基于此,《仲裁法修订草案》第七十七条新增规定,明确撤销情形仅涉及部分裁决事项的,除裁决事项不可分的,法院可以部分撤销,未再将仲裁裁决的部分撤销限制在超裁情形。

4. 优化重新仲裁制度

因国内裁决与涉外裁决的撤销事由不同,我国目前关于重新仲裁的规定也存在双轨制:根据《仲裁法》第六十一条以及《仲裁法司法解释》第二十一条至第二十三条,国内案件的重新仲裁情形采实体标准,适用范围限于伪造证据、隐瞒证据;根据最高法院《第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》(法发〔2005〕26号)第79条,涉外案件的重新仲裁情形采程序标准,存在《民事诉讼法》第二百六十条(现第二百八十一条)规定的撤销情形的,法院均可视情况通知仲裁庭重新仲裁。相较于前述《仲裁法》《仲裁法司法解释》有关规定,《仲裁法修订草案》第八十条规定的重新仲裁制度主要有如下三点变化:一是,在并轨制前提下,重新仲裁情形由此前实体层面的伪造证据、隐瞒证据扩张为包含违反法定程序,并强调后者须具备可弥补性;二是,规定法院可以根据案件情况在重新仲裁通知中限定审理期限;三是,明确重新仲裁原则上由原仲裁庭进行,但当事人以仲裁庭组成或仲裁员行为不规范为由申请撤销的,应当另行组成仲裁庭。

总体来看,《仲裁法修订草案》基本回应了当前实践中争议较大的重新仲裁适用范围及仲裁庭组成问题,但在具体制度设计上仍然存在诸多有待明确的地方,例如:(1)通知重新仲裁是否需要征询当事人同意?申请人能否对重新仲裁提出异议?(2)重新仲裁是否限于第八十条列举的欺诈仲裁、违反法定程序情形?在仲裁裁决存在其他撤裁事由的情况下能否重新仲裁?(3)重新仲裁的审理范围及原仲裁裁决的效力如何?

5. 增设撤销仲裁裁决复议制度

我国现行撤裁程序偏重效率,未赋予当事人在裁决撤销后的救济权,仅通过内部报核制度统一司法审查尺度。“为提高仲裁司法监督的透明度和当事人参与度”[14],《仲裁法修订草案》增设裁决撤销救济程序,规定当事人对撤销裁决的裁定不服的,可以自收到裁定之日起十日内向上一级法院申请复议(第八十一条)。

对此,我们倾向于认为:首先,赋予当事人对撤销裁定的复议权符合撤销裁决程序的争讼特性。虽然最高法院《民事案件案由规定》将申请撤销仲裁裁决案件归属于非讼程序案件,但撤销仲裁裁决审查程序实质兼具诉讼与非讼特性,一方面,撤裁案件不涉及对实体争议的处理,不同于典型诉讼程序;另一方面,撤裁案件中存在利益对立的双方当事人,亦区别于只有申请人一方的非讼程序。基于此,在进行撤销仲裁裁决制度设计时除强调程序效率,也应当保障当事人的程序利益。[15]《仲裁法修订草案》赋予当事人对法院撤销裁定的程序救济权利,体现从职权主义向当事人主义的转变,符合撤销仲裁裁决审查程序的诉讼特征。其次,内部报核制度是我国加入《纽约公约》后形成的具有中国特色的特殊审查制度,在健全仲裁司法审查救济程序后,或可考虑逐步取消报核制度,以免进行重复审查、造成司法资源浪费。

(三)拟保留撤裁后可以另行仲裁或诉讼规则

值得注意的是,《仲裁法修订草案》基本保留了《仲裁法》第九条第二款。根据前述规定,在仲裁裁决被撤销的情形下,当事人就相同纠纷再次申请仲裁的前提是“重新达成仲裁协议”,不乏有观点据此认为仲裁协议在仲裁裁决被撤销时失效。[16]我们认为,该等观点欠缺逻辑及法理基础:一方面,法院行使司法审查权针对的是仲裁庭作出的仲裁裁决,撤销裁定理论上只能对仲裁裁决产生效力,引致仲裁协议同步失效的理据不足;另一方面,部分持前述观点者的理由在于仲裁裁决被撤销意味着仲裁庭在案件处理上存在不当,当事人将争议提交仲裁解决的意愿很可能因此降低,[17]基于对当事人主观意愿的推测认定仲裁协议在裁决撤销时失效,与当前尽可能肯定仲裁协议效力的立法、司法倾向不符。

但否定仲裁裁决撤销裁定对仲裁协议失效的作用力,并不意味着在仲裁裁决被撤销的情况下原仲裁协议当然有效。有学者提出仲裁解决争议的原则是“一个仲裁协议,一轮仲裁程序”,因此在仲裁庭作出终局裁决后,当事人在仲裁协议中赋予仲裁庭解决纠纷的权限即已结束[18]。若采前述理解,仲裁协议在仲裁裁决作出时失效,仲裁裁决撤销对仲裁协议的影响实质体现为“效力恢复”而非“效力消灭”,因此真正需要分析的是仲裁裁决撤销后,因仲裁程序终结而失效的仲裁协议能否恢复效力?对此,目前存在两种立场:一是认为即使仲裁裁决被撤销,仲裁协议也不再恢复效力;二是认为仲裁裁决的撤销具有溯及力,当事人之间的法律关系恢复到仲裁前状态,仲裁协议原则上继续有效,但法院以仲裁协议无效等为由撤销仲裁裁决的不在此限。[19]我们认为,前述第二种观点更具有合理性:仲裁裁决被撤销体现了法院对仲裁程序的整体否定,系争实体纠纷溯及至提出仲裁申请前,作为当事人意思合致产物的仲裁协议亦应随同恢复至原始状态,该等处理也更符合经济效率。

需要说明的是,针对仲裁裁决撤销后当事人能否就相同纠纷继续提交仲裁解决的问题,域外立法例也不尽相同。[20]因此,最终修订后的《仲裁法》采纳何种规范模式更多取决于立法政策选择,有待进一步观察。

二、关于撤销仲裁裁决案件审查范围的观察及分析

(一)《涉外商事海事会议纪要》明确当事人可以向法院申请撤销仲裁调解书,由法院根据《仲裁法》第五十八条、第七十条进行审查

《仲裁法》仅对当事人“申请撤销裁决”作出规定,司法实践中关于当事人能否申请撤销仲裁调解书的问题长期存在争议。以2021年审结并公开的申请撤销仲裁调解书案件为例,虽然多数法院认为调解书与裁决书具有同等法律效力,应当参照《仲裁法》第五十八条规定对当事人提出的撤销仲裁调解书申请进行审查[广东广州法院(2021)粤01民特1029号、山东淄博法院(2021)鲁01民特111号]或直接根据《仲裁法》第五十八条作出审查处理[北京四中院(2021)京04民特627号、贵州遵义中院(2020)黔03民特109号],但仍有个别法院认为仲裁调解书不属于撤裁案件的审查范围[广西北海中院(2021)桂05民特202号],当事人申请撤销仲裁调解书缺乏法律依据[上海一中院(2021)沪01民特206号],进而裁定不予受理/驳回当事人提出的撤销仲裁调解书申请。

为统一裁判尺度,《涉外商事海事会议纪要》第99条规定,法院应当受理当事人提出的撤销仲裁调解书申请,并按照《仲裁法》第五十八条、第七十条规定进行审查处理。关于仲裁调解书可否纳入撤裁案件审查范围以及该等仲裁调解书撤销审查案件应否直接适用撤销仲裁裁决事由的问题,我们在以前年度的仲裁司法审查实践观察报告已经多有讨论(点击阅读《2018年度仲裁司法审查实践观察报告——主题八:撤销/不予执行仲裁裁决事由(下)》、《2019年度仲裁司法审查实践观察报告——主题二:申请撤销仲裁裁决制度实践观察》、《2020年度中国仲裁司法审查实践观察报告——主题二:撤销仲裁裁决制度实践观察(上)》),此处仅作如下补充分析:

第一,对仲裁调解书进行司法审查存在现实必要,《涉外商事海事会议纪要》将仲裁调解书纳入撤裁案件审查范围值得肯定。认为当事人不能申请撤销仲裁调解书的理由主要包括如下两种:一是欠缺法律依据,程序法领域法无授权不可为;二是调解书系基于当事人意思自治达成,司法不宜干预。[21]但前述理由均不构成法院拒绝对仲裁调解书进行司法审查的正当事由:一方面,仲裁裁决书包含仲裁庭依自行判断作出的裁决以及依当事人协议作出的裁决(即和解裁决)两种形式。在和解裁决未被排除出《仲裁法》第五十八条所述“裁决”的情况下,仅因法律规定不明,对作出基础完全相同的仲裁调解书与和解裁决书区别对待,理据不足。另一方面,调解协议的达成须符合自愿、合法原则,如果仲裁和解文书(包括仲裁调解书、和解裁决,下同)系在违反当事人意愿的情况下作出,或其内容违反法律规定、社会公共利益,亦存在司法介入的必要。考虑到实践中确实存在当事人冒用他人名义擅自进行调解的案件,[22]亦不排除一方当事人欺诈、胁迫对方达成调解的情形出现,将仲裁和解文书纳入撤裁审查范围实有必要。

第二,因仲裁和解文书与一般仲裁裁决书的作出基础不同,对仲裁调解书及和解裁决不宜简单参照仲裁裁决书的撤销规定进行审查处理。有观点指出,根据《仲裁法》第五十一条第二款,仲裁调解书与仲裁裁决书具有同等法律效力,因此二者在司法审查问题上也应适用相同制度[最高法院〔2013〕民四他字第39号复函]。我们认为,《仲裁法》第五十一条第二款规定的“同等法律效力”应当仅指向生效法律文书的执行力,不宜作宽泛理解,进而将形成基础存在明显差异的仲裁调解书与仲裁裁决书等同视之。[23]考虑到仲裁和解文书的形成基础确与仲裁裁决存在差异,建议《仲裁法》修订时对仲裁和解文书的撤销事由单独作出规范。一方面,《仲裁法》第五十八条、《民事诉讼法》第二百八十一条规定的部分仲裁裁决撤销事由不宜适用于仲裁和解文书;[24]另一方面,撤销仲裁和解文书涉及对当事人既有合意的推翻,在事由设定上相较于撤销仲裁裁决应当更为严格,宜限制在违背调解自愿、合法原则以及争议事项不能仲裁等情形。

(二)法院通常认为仲裁决定书不属于撤裁案件审查范围;对于因不符合受理条件作出的“驳回仲裁申请”裁决书,有法院将其纳入撤裁案件审查范围

第一,多数法院认为决定书是对程序事项的处理,当事人不能对此申请撤销。2021年审结并公开的有2件当事人申请撤销仲裁决定书的案件,最终均被法院以不属于撤裁案件审查范围为由裁定驳回申请[江苏淮安中院(2021)苏08民特7号、河北沧州中院(2021)冀09民特25号]。仲裁机构/仲裁庭对仲裁协议效力、中止审理、仲裁员回避等事项作出的书面决定,属于对仲裁程序事项的处理,并不涉及当事人的实体权益,对仲裁决定书进行司法审查既无必要,亦欠缺法律依据,前述案件在受理后作出驳回申请处理符合当前司法主流观点[重庆一中院(2015)渝一中法民特字第01253号、四川成都中院(2016)川01民特149号、黑龙江鹤岗中院(2016)黑04民特13号、浙江宁波中院(2018)浙02民特211号、河南许昌中院(2020)豫10民特9号等]。但需要注意的是,如果仲裁决定书实质系在实体审理的基础上作出,法院仍有可能以该等决定书与仲裁裁决具有同等效力为由,将其纳入撤裁案件审查范围。对此,我们在2019年度仲裁司法审查实践观察报告中已有简要讨论(点击阅读《2019年度仲裁司法审查实践观察报告——主题二:申请撤销仲裁裁决制度实践观察》)。

第二,对于仲裁机构/仲裁庭因不符合受理条件作出的“驳回仲裁申请”裁决书,实践中有法院将其纳入撤裁审查范围。在辽宁抚顺中院(2021)辽04民特26号案中,抚顺仲裁委员会以当事人之间未签订仲裁协议为由作出抚仲字[2021]第025号“裁定书”,驳回申请人仲裁申请;当事人提出撤销申请后,抚顺中院根据《仲裁法》第五十八条进行审查,认为双方存在仲裁协议、抚顺仲裁委员会驳回仲裁申请缺乏法律依据,据此以违反法定程序为由裁定撤销抚仲字[2021]第025号“裁定书”。考虑到根据现行仲裁法规范及主要仲裁机构仲裁规则,仲裁机构出具的文书中不存在“裁定书”这一形式,我们推测该案中抚顺仲裁委员会作出的实际应为“裁决书”。从公开可查的仲裁司法审查案件看,实践中亦不乏仲裁庭因无主管权作出的“驳回仲裁申请”仲裁裁决[北京四中院(2021)京04民特782号、(2022)京04民特150号]。由此引发的疑问是,如果仲裁机构/仲裁庭因不符合受理条件(主要体现为无主管权或纠纷不具有可仲裁性)以裁决书的形式驳回当事人仲裁申请,对于该等裁决能否申请撤销?

对此我们认为,一方面,“驳回仲裁申请”类似于诉讼程序中的“驳回起诉”,本质上系因仲裁案件不符合受理条件,属于仲裁机构/仲裁庭对程序事项的处理,应当以决定书而非裁决书的形式作出;[25]虽然主要仲裁机构仲裁规则关于管辖权异议的规定通常会明确,该等决定可以在仲裁程序中单独作出,也可以在裁决书中一并作出,[26]但在裁决书中作出的管辖权决定宜限于异议不成立情形(即裁决书在驳回当事人管辖权异议的基础上对实体纠纷直接作出处理),在异议成立情形下,以决定书形式作出决定可能更为妥当,以免在实践中造成两类文书适用范围的混淆。另一方面,撤销仲裁裁决系在一裁终局原则下,为提高裁决质量、防范侵害当事人权益特设的司法监督暨救济制度,即使仲裁庭因案件不符合受理条件以裁决书形式“驳回仲裁申请”,因该等裁决并不涉及对当事人之间实体法律关系的处理,亦不影响其就同一纠纷提起诉讼或在重新达成仲裁协议/对既有瑕疵仲裁协议进行修订的基础上另行申请仲裁,法院不宜对此种程序上的“驳回仲裁申请”裁决进行撤销审查。《仲裁法司法解释》第十三条第二款即规定,仲裁机构对仲裁协议的效力作出决定后,当事人申请撤销仲裁机构决定的,法院不予受理。基于此,应当对《仲裁法》第五十八条、《民事诉讼法》第二百八十一条规定的仲裁裁决进行限缩解释,不包含实际系处理程序事项的“裁决书”。

注释:

[1]参见刘晓红、冯硕:《对<仲裁法>修订的“三点”思考——以<仲裁法(修订)(征求意见稿)>为参照》,载《上海政法学院学报(法治论丛)》2021年第5期,第59页;贺晓翊:《从双轨走向并轨:我国国内仲裁与涉外仲裁司法审查制度之反思与重构》,载《人民司法·应用》2013年第17期,第6~7页。

[2]司法实践中,当事人为防止对方在纠纷发生时怠于行使权利,可能会在仲裁协议中明确约定仲裁申请期限,学者指出为遵循当事人意思自治原则,仲裁协议的效力应受该期限限制,一方当事人逾期未申请仲裁的,原仲裁协议因终期届至而失效。参见向东春:《论仲裁协议妨诉抗辩效力的转换》,载《仲裁研究》(第49辑),第68页。

[3]我国台湾地区“仲裁法”(2009年)第四十条第一款:“有下列各款情形之一者,当事人得对于他方提起撤销仲裁判断之诉……二、仲裁协议不成立、无效,或于仲裁庭询问终结时尚未生效或已失效者……”

[4]《贸易法委员会国际商事仲裁示范法》第34条第(2)款:“有下列情形之一的,仲裁裁决才可以被第6条规定的法院撤销:(a)提出申请的当事人提出证据,证明有下列任何情况……(b)法院认定有下列任何情形:(i)根据本国的法律,争议事项不能通过仲裁解决;或(ii)该裁决与本国的公共政策相抵触。”

《德国民事诉讼法典》(1998年)第1059条第(2)款:“1. 申请方有充分理由表明……2. 法院认为:a. 争议事项根据德国法不能以仲裁方式解决;或者b. 裁决的承认或执行导致之结果有悖公共秩序。”

[5]例如《北京仲裁委员会仲裁规则》(2022年)第三条规定:“当事人知道或者理应知道本规则或仲裁协议中规定的任何条款或条件未被遵守,但仍参加或者继续参加仲裁程序且未对上述不遵守情况及时向本会或仲裁庭提出书面异议的,视为其放弃提出异议的权利。”

《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》(2015年)第十条规定:“一方当事人知道或理应知道本规则或仲裁协议中规定的任何条款或情事未被遵守,仍参加仲裁程序或继续进行仲裁程序而且不对此不遵守情况及时地、明示地提出书面异议的,视为放弃其提出异议的权利。”

[6]该案中,当事人以仲裁申请人身份提出仲裁申请,并在仲裁裁决作出后以选择的仲裁机构应为“成都仲裁委员会”而非“中国国际经济贸易仲裁委员会四川分会”、后者对仲裁案件不具有管辖权为由申请撤裁,法院认为其相关行为有违诚实信用原则,裁定驳回撤销仲裁裁决申请。

[7]参见朱科:《异议权默示放弃制度之完善》,载《人民司法·应用》2018年第7期,第95页。

[8]《贸易法委员会国际商事仲裁示范法》(2006年)第34条第(3)款:“当事人在收到裁决书之日起三个月后不得申请撤销仲裁裁决;已根据第33条提出请求的,从该请求被仲裁庭处理完毕之日起三个月后不得申请撤销。”

《德国民事诉讼法典》(1998年)第1059条第(3)款:“除非当事人另有约定,向法院提出撤销裁决的申请必须在三个月内提出。该期限应从提出申请的当事人收到裁决之日起算。”

《瑞典仲裁法》(1999年)第34条第3款:“从当事人收到裁决书或根据第32条予以更正、补充或解释后的最终裁决书文本之日起的三个月内,当事人必须提起诉讼。超过上述期限,当事人不得依据任何新的理由提出异议。”

《法国仲裁法》(2011年)第1494条第2款:“裁决一经作出,就可以提出异议。如果自裁决通知后一个月内未提出异议申请,则不得再对裁决提出异议。”

[9]我国台湾地区“仲裁法”(2009年)第四十一条第二款:“提起撤销判断之诉,应于判断书交付或送达之日起,三十日之不变期间内为之;如有前条第一项第六款至第旧款所列之原因,并经释明,非因当事人之过失,不能于规定期间内主张撤销之事由者,自当事人知悉撤销之原因时起算。但自仲裁判断书作成日起,已逾五年者,不得提起。”

《比利时司法法典》(1998年)第1070条:“1. 基于第1704条第2(c)至(j)款规定的理由之一的撤销裁决的申请,应在裁决通知之日起的三个月期间内提出,违者禁止。但是,该期间仅自裁决不能再向仲裁员抗辩之日起开始计算……3. 基于第1704条第3款规定的理由之一的撤销裁决的申请,应在发现欺诈、文件或其他证据之日起或证据被宣布为虚假或承认虚假之日起的三个月期间内提出,但是根据1702条第1款通知裁决之日起五年的期间应未届满……”

[10]北京四中院(2018)京04民特158号、湖南长沙中院(2021)湘01民特310号。

[11]山东威海中院(2019)鲁10民特23号之一、山东滨州中院(2021)鲁16民特31号。

[12]广东深圳中院(2019)粤03民特991号、广东广州中院(2021)粤01民特7号。

[13]山东东营中院(2017)鲁05民特56号。

[14]司法部《关于<中华人民共和国仲裁法(修订)(征求意见稿)>的说明》。

[15]参见张卫平:《仲裁裁决撤销程序的法理分析》,载《比较法研究》2018年第6期,第13页。

[16]参见马德才主编:《仲裁法学》,南京大学出版社2016年版,第125页;侯登华:《仲裁协议法律制度研究:意思自治视野下当事人权利程序保障》,知识产权出版社2012年版,第201页。

[17]参见宋连斌:《国际商事仲裁管辖权研究》,法律出版社2000年第1版,第225~226页。

[18]参见谢石松主编:《商事仲裁法学》,高等教育出版社2003年版,第140~141页。

[19]参见向东春:《论仲裁协议妨诉抗辩效力的转换》,载《仲裁研究》2021年第1期,第71页。

[20]例如,《荷兰民事诉讼法法典》(1986年)第1067条规定“除非当事人另有协议,一俟撤销裁决的决定成为终局,法院的管辖权即应恢复”,我国台湾地区“仲裁法”(2009年)第43条规定“仲裁判断经法院判决撤销确定者,除另有仲裁合意外,当事人得就该争议事项提起诉讼”;《德国民事诉讼法典》(1998年)则于第1059条第5款规定“如无任何相反的因素,仲裁裁决的撤销应导致仲裁协议就争议事项而言重新有效”。

[21]参见王小莉:《仲裁调解书有关法律问题辨析》,载《仲裁研究》(第17辑),第41页。

[22]在2008年的一起案件中,一方当事人存在甲乙两人,甲盗用乙身份信息,与对方当事人进行仲裁并达成仲裁调解书,从而获得赔偿并私自占用,乙得知相关情况后向法院申请撤销仲裁调解书。参见:廖永安、张庆霖:《论仲裁调解书撤销制度的确立》,载《烟台大学学报(哲学社会科学版)》2011年第2期,第8~9页。

[23]参见刘珊:《仲裁调解书与和解裁决书的司法审查》,载《阜阳师范大学学报(社会科学版)》2021年第2期,第99页。

[24]例如,仲裁庭对争议事项的管辖以有效仲裁协议为前提,因此没有仲裁协议、超出仲裁协议/仲裁请求范围构成仲裁裁决撤销的基本事由,但在调解情形下,当事人往往会对争议事项达成一揽子协议,超出仲裁协议或仲裁请求范围的情况时有发生,和解协议的达成实质即意味着当事人对仲裁庭主管权的认可;又如,仲裁程序合法对当事人的权益实现有重要意义,但在调解情形下,程序是否符合法律规定或仲裁规则通常不会影响双方合意的形成。

[25]例如,《北京仲裁委员会仲裁规则》(2022年)第四十七条规定:“(一)仲裁庭有权在案件审理过程中,就涉及到的程序事项作出决定……(三)经当事人同意或者仲裁庭授权,首席仲裁员也可以就程序事项作出决定。”

[26]例如,《北京仲裁委员会仲裁规则》(2022年)第六条规定:“……(四)本会或者本会授权的仲裁庭有权就仲裁案件的管辖权作出决定。仲裁庭的决定可以在仲裁程序进行中作出,也可以在裁决书中作出……”

《中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁规则》(2015年)第六条规定:“(一)仲裁委员会有权对仲裁协议的存在、效力、以及仲裁案件的管辖权作出决定,如有必要,仲裁委员会也可以授权仲裁庭作出管辖权决定……(三)仲裁庭依据仲裁委员会的授权作出管辖权决定时,可以在仲裁程序进行中单独作出,也可以在裁决书中一并作出……”

免责声明

本文及其内容仅为交流目的,不代表天同律师事务所或其律师出具的法律意见、建议或决策依据。如您需要法律建议或其他专业分析,请与本文栏目主持人联系。本文任何文字、图片、音视频等内容,未经授权不得转载。如需转载或引用,请联系公众号后台取得授权,并于转载时明确注明来源、栏目及作者信息。

“仲裁圈”栏目由朱华芳律师主持,每周五与“涉外邦”栏目交替发布,欢迎法律同仁们投发仲裁理论和实务原创文章。向“仲裁圈”栏目投稿,可发送邮件至下述邮箱并注明“仲裁圈投稿”,或添加朱华芳律师微信。

向“仲裁圈”栏目投稿,欢迎发送邮件至:zhuhuafang@tiantonglaw.com