文 / 王辉、靳婷,天同律师事务所郑州办公室

引 言:建设工程价款优先受偿权(以下简称“优先受偿权”)制度的设立旨在通过保护承包人利益,进而实现对建筑工人合法权益的保护,具有优先于抵押权和其他债权的超级优先属性[1]。因优先受偿权系由法律直接规定,其生效无须登记及对外公示,同时又具有超级优先的特性,行使与否对其他权利人影响巨大[2],为了保障其他债权人的合法利益,稳定社会经济秩序,理应对其权利行使期限加以限制,且该行使期限应为除斥期间[3],不会发生中止、中断、延长的情况,以敦促权利人及时行使权利。若权利人在期限届满前未行权,则权利丧失。

司法机关最早对优先受偿权行使期限作出规定的是2002年发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(已废止),该批复第四条规定了优先受偿权的行使期限为六个月。2018年发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二)》(已废止)中沿用了六个月的规定,直至2020年发布的《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》(下称《建工司法解释一》)[4],其中第四十一条将优先受偿权的行使期限由六个月延长至十八个月。鉴于该行使期限系除斥期间、不变期间,起算时间的确定就成为认定承包人行使权利是否超过法定期限最关键的因素。

《建工司法解释一》第四十一条规定:“承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过十八个月,自发包人应当给付建设工程价款之日起算。”该规定明确了优先受偿权的行使期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算[5],但实践中,具体如何确定该起算时点,仍然存在诸多争议,下文将通过司法裁判观点对不同情形下优先受偿权起算时间的认定进行讨论。

双方明确约定工程款支付时间且付款条件成就

在付款条件成就,能够准确判断双方约定的工程款支付时间时,优先受偿权行权期限的起算时间一般不会出现争议,直接按照《建工司法解释一》第四十一条的规定,以约定的付款时间作为起算时点即可。需注意的问题有以下两点:

一是,根据最高人民法院的裁判观点,在约定了付款宽限期的情形下,不影响从应当给付建设工程价款之日起算。在(2019)最高法民终1365号案件中,双方约定从结算之日即2017年3月29日起60日内付款,最高人民法院明确指出2017年5月29日为60日的付款宽限期届满之日,而非应付款起算之日,发包人应付款之日的起算日期应为2017年3月29日。

二是,双方约定了分批次付款的情形下,存在多个应付款时间,如何确定优先受偿权的起算时点,实务中存在不同意见。司法实践中主流裁判观点认为应自最后一笔工程款应付之日起算[6],其主要逻辑是:如要求承包人按照合同约定的支付时间节点分期分别主张优先受偿权,不仅会导致承包人需要频繁主张权利,致使同一工程价款优先受偿权发生多个纠纷,造成司法资源的浪费,而且在实际操作中也存在诸多障碍。支持该观点的相关案例如(2021)最高法民申4949号、(2021)最高法民申5725号等。笔者认为该裁判观点具有合理性,是较为适宜的解决方式。工程价款优先受偿权设立的目的是保障承包人的工程款债权,进而保护农民工的合法权益,因此该权利应当便于承包人行使。此外,《中华人民共和国民法典》第一百八十九条规定:“当事人约定同一债务分期履行的,诉讼时效期间自最后一期履行期限届满之日起计算”。从优先受偿权的立法目的出发,结合前述法条的精神,同时考虑到工程款债务的整体性,分期付款情形下优先受偿权自最后一期工程款的应付之日起算最为合理。

此外,需特别注意,实践中双方合同约定的应付工程价款时间往往在工程竣工验收合格并完成结算之后,且多为结算完成后一定期限内付款,双方一旦在结算完成前发生纠纷或者发包人拖延结算,就可能导致双方约定的工程款支付条件不成就,支付时间自然也无法明确。此种情形下,需另行确定应付工程款之日,该情况将在下文分析。

适用利息计付起算之日的规定

在双方对工程款付款时间没有约定、约定不明,或者双方约定的付款时间与结算挂钩但双方未结算,无法直接确定应付工程款之日时,法院通常倾向于适用关于利息计付起算的规定来确定优先受偿权行权期限的起算时点。《建工司法解释一》第二十七条(原《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十八条)规定:“利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的,下列时间视为应付款时间:(一)建设工程已实际交付的,为交付之日;(二)建设工程没有交付的,为提交竣工结算文件之日;(三)建设工程未交付,工程价款也未结算的,为当事人起诉之日。”最高人民法院在(2022)最高法民再114号(人民法院案例库入库编号2023-16-2-115-012)案件中明确表示“该规定虽然针对利息计付,但同样适用于工程款优先受偿权行使期间”。浙江省高级人民法院在(2022)浙民再181号案件中也明确提出了同样的观点。

最高人民法院的部分裁判案例也实际适用了前述规定来认定优先受偿权起算时点。在(2020)最高法民终1145号案件中,最高人民法院表示发包人应当给付建设工程价款之日应认定为建设工程实际交付之日,类似案例还有(2019)最高法民终1365号。在(2020)最高法民终1042号案件中,最高人民法院认定发包人应付工程款之日为承包人提交工程结算文件之日,否定了一审法院关于建设工程优先受偿权从案涉工程价款确定之日起算的裁判观点。在(2020)最高法民终496号案件中,最高人民法院援引了利息计付起算之日的规定,认定建设工程未交付,工程价款未结算的,应付工程款的时间为当事人起诉之日,承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限六个月自当事人起诉之日开始计算。

经仔细对比,笔者发现在承包人已经提交工程结算文件,但双方未完成结算的情形下,最高人民法院的裁判观点存在一定分歧,究竟是从“提交竣工结算文件之日”起算,还是从“当事人起诉之日”起算,存在不同认定。比如前述(2020)最高法民终1042号案件中,最高人民法院认定优先受偿权起算时点为“提交工程结算文件之日”,但(2020)最高法民终496号案件中,承包人也已经提交了工程结算文件,且提交日期明确,该案认定的应付工程款的时间为“当事人起诉之日”而非“提交工程结算文件之日”。对该问题,最高人民法院在(2021)最高法民申7245号案件中明确提出“以提交竣工结算文件之日作为应付款时间的条件是双方当事人对结算文件所载明的工程款均无异议,在此情形下,承包人才具备了根据确定的建设工程价款主张优先受偿权的条件”,并最终认定案涉工程交付之日不明,工程价款也未结算,应以承包人起诉时间作为应当给付建设工程价款之日。与之类似,认定从承包人起诉之日起算优先受偿权行使期限的案件还有最高人民法院(2021)最高法民终754号案件。

笔者认为,出现上述分歧的根源在于《建工司法解释一》第二十七条关于利息计付起算时的“应付款时间”,不能完全等同于第四十一条确定优先受偿权起算点时的“应付款时间”。第二十七条的目的是解决利息计付起算时点问题,意在将利息起算点提前[7],该时点越早到达,则计付利息越多,对承包人有利,也即利息计算的期限利益在承包人一方。但确定优先受偿权起算点时,时点越早,则优先受偿权行权期限的到期时间越早,不利于承包人一方行使优先受偿权,这与利息计付起算的逻辑和利益完全不同,如确定优先受偿权起算点时完全适用第二十七条的规定,对承包人相对不利。举个例子,如果发包人不遵循合同约定的审核期限怠于结算,根据第二十七条确定利息起算的时点时,会推定适用承包人提交竣工结算文件之日,该时间明显早于合同约定的结算完成时间,利息起算的时点提前,有利于承包人一方。因发包人存在过错而导致推定结果有利于承包人,符合正常逻辑与公平原则。但同样的情况下,如果在确定优先受偿权行权期限的起算时点时,也完全套用第二十七条的规定,则计算优先受偿权行使期限的起算点也会提前,变相使得承包人行使优先受偿权的期限缩短,明显有损于承包人的利益[8]。也即,在发包人存在过错的情况下,法律推定的结果不利于承包人,反而利于作为违约方的发包人,有违公平原则,明显不合理。而且,从优先受偿权行权期限的立法沿革来看,其行权期限从六个月延长至十八个月,是在适度增加对承包人权益的保护,因此,完全按照第二十七条规定确定优先受偿权的起算时点也有违该立法本意。

事实上,法院可能已经意识到完全套用第二十七条可能带来的问题,所以在(2021)最高法民申7245号案件的裁判中提出以提交竣工结算文件之日作为应付款时间的条件是双方当事人对结算文件所载明的工程款均无异议。另,《最高人民法院审理建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用》在具体阐述优先受偿权的起算时间时,也只采纳了第二十七条中第(一)项和第(三)项的规定,并未涉及第(二)项[9]。

因此,《建工司法解释一》第二十七条中的“应付款时间”虽然具有参考意义,但是不能完全成为第四十一条确定优先受偿权起算时点的标准[10]。在确定优先受偿权起算时点时不能完全援引第二十七条的规定,就前述裁判分歧,自“当事人起诉之日”起算优先受偿权行使期限比从“提交竣工结算文件之日”起算更为合理。

工程未完工

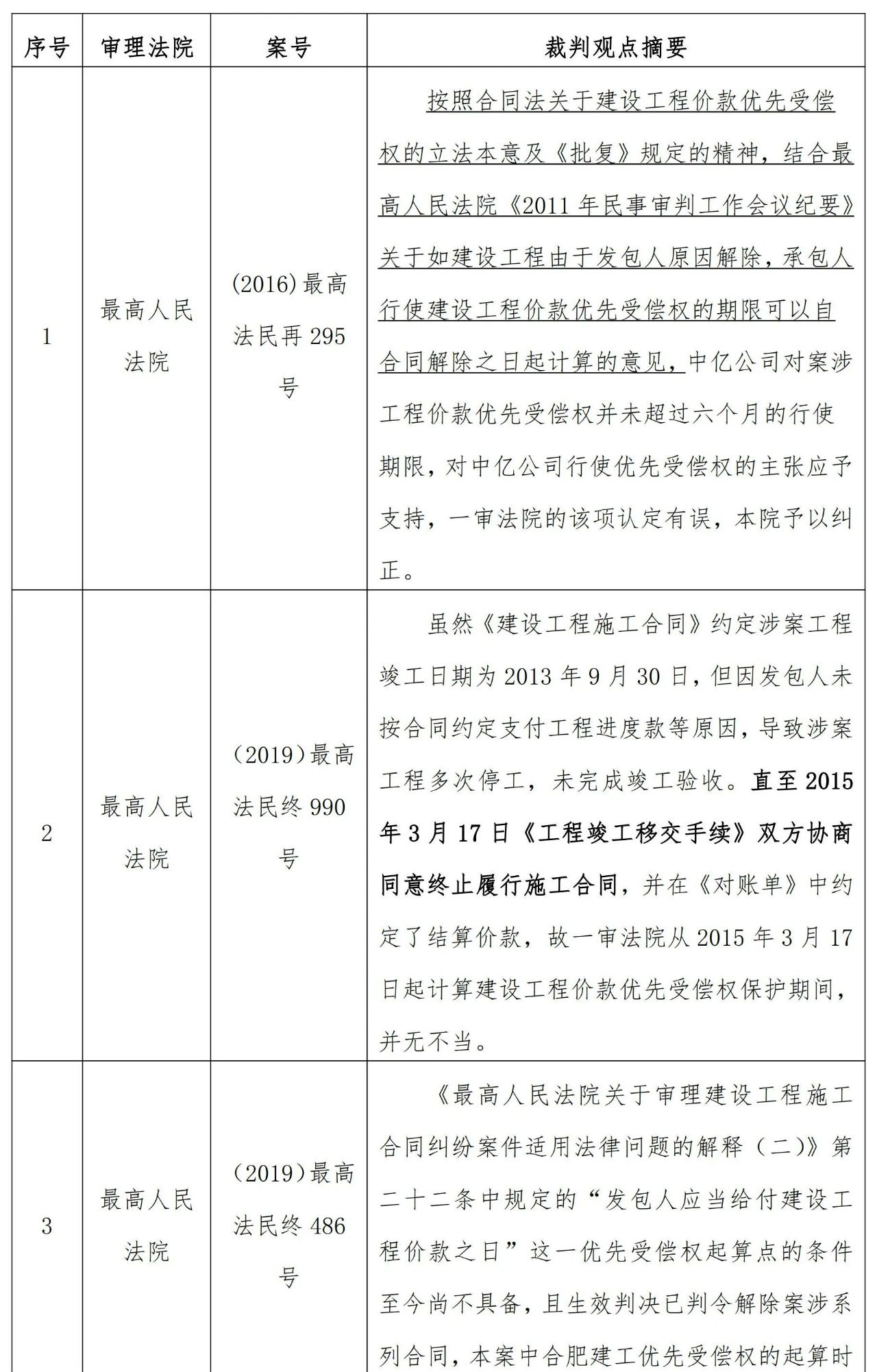

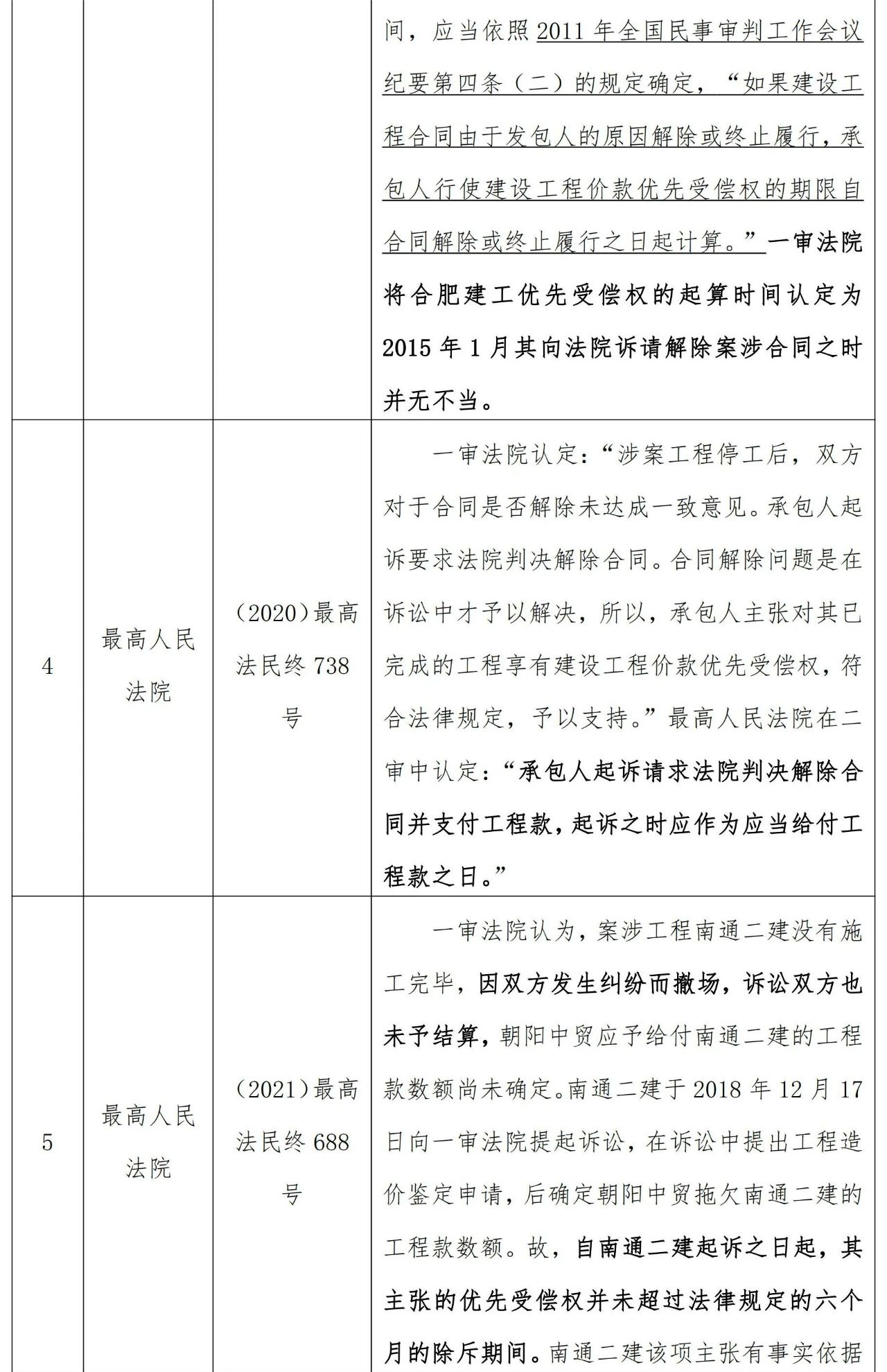

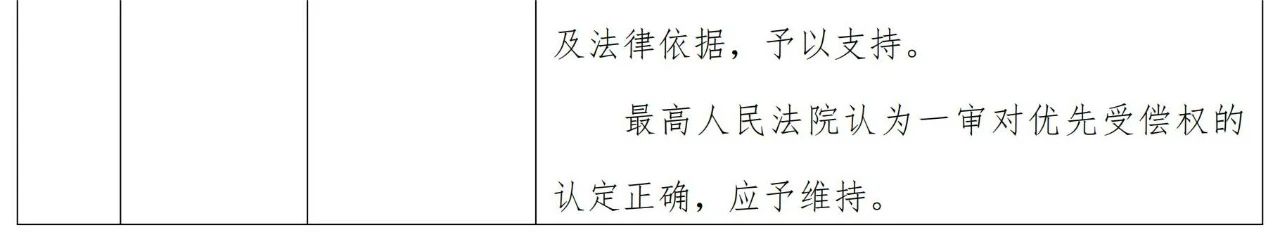

建设工程施工合同通常履行期限较长,实践中,双方在施工合同履行过程中发生纠纷,承包人中途停工、撤场或者发包人将承包人清退出场,导致工程未完工的情形屡见不鲜。在工程未完工的情形下,往往无法确定“应付工程款之日”,法院通常会认定优先受偿权的行使期限自施工合同解除或终止履行时起算,如果双方未对合同解除或终止履行达成一致意见,也未结算,则一般自承包人起诉之日起算。相关裁判观点如下:

发包人破产

当前经济形势下,房地产行业萎靡,发包人破产的情况也并不鲜见,一旦出现发包人进入破产程序的情形,承包人的工程款债权及优先受偿权都可能受到特别法《中华人民共和国破产法》(下称《破产法》)规定的影响。《破产法》对优先受偿权行使期限的影响主要源自两个方面,一方面是债权加速到期,另一方面是合同解除。

《破产法》第四十六条第一款规定“未到期的债权,在破产申请受理时视为到期。”据此,在发包人的破产申请被受理时,工程价款付款期限未至的,承包人的工程款债权加速到期,不以双方结算为必要。实践中对该问题基本没有争议,但该情形下,优先受偿权行使期限的起算点却存在一定争议。最高人民法院在(2020)最高法民申2593号案件中提出,破产申请受理时,承包人对发包人享有的工程债权即视为到期,其有权依法主张工程价款优先受偿权。但在人民法院案例库中,(2022)最高法民再114号案件(入库编号2023-16-2-115-012)的裁判要旨为“在发包人进入破产程序的情形下,承包人的工程款债权加速到期,优先受偿权的行使期间以承包人债权申报时间为起算点,而不以工程款结算为必要。优先受偿权的行使期间为除斥期间,一旦经过即消灭实体权利,故审定债权金额及再次申报优先受偿权的行为并不能使承包人的优先受偿权失而复得。”

破产申请受理时与承包人申报债权时系两个不同的时间节点,二者不能等同,最高人民法院在前述两个案件中的裁判观点实际上存在分歧。笔者认为最高人民法院之所以在第二个案例中提出以承包人债权申报时间为起算点,主要是考虑到在承包人并非破产申请人的情况下,无法第一时间获知发包人破产申请被法院受理这一信息。如推定承包人在破产申请受理时就获知信息,会脱离实际情况,不利于保护承包人的合法权益。而当承包人申报债权时,其必然已经获知了破产申请受理的信息,并知道工程债权已经加速到期,可以行使优先受偿权。故该裁判观点考虑到了企业破产情形下的实际情况,且符合保护承包人合法权益的一贯立法精神。目前,第二个案例已被纳入人民法院案例库,会在司法实践中被各地法院援引参照。

《破产法》第十八条第一款规定:“人民法院受理破产申请后,管理人对破产申请受理前成立而债务人和对方当事人均未履行完毕的合同有权决定解除或者继续履行,并通知对方当事人。管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知对方当事人,或者自收到对方当事人催告之日起三十日内未答复的,视为解除合同。”根据指导性案例73号(入库编号:2016-18-2-298-001)中法院的裁判观点,如果建设工程施工合同符合前述法条规定的情形,视为解除的,承包人行使优先受偿权的期限应自合同解除之日起计算。

该案之所以适用《破产法》第十八条第一款而非《破产法》第四十六条第一款,是因为工程未完工,相应施工合同属于双方均未履行完毕的合同。在双方均未履行完毕的施工合同依照《破产法》第十八条第一款之规定视为解除时,法院认为应按照最高人民法院全国民事审判工作会议纪要精神,也即《全国民事审判工作会议纪要》(法办〔2011〕442号),因发包人的原因,合同解除或终止履行时已经超出合同约定的竣工日期的,承包人行使优先受偿权的期限自合同解除或终止履行之日起计算。

因此,如遇发包人破产,在工程已完工且付款期限未至的情形下,工程款债权加速到期,优先受偿权行使期间自承包人债权申报时起算;在工程未完工的情形下,管理人通知承包人施工合同解除,或管理人自破产申请受理之日起二个月内未通知承包人施工合同继续履行,或者管理人自收到承包人催告之日起三十日内未答复,合同视为解除的,优先受偿权行使期间自合同解除之日起算。当然,如果在发包人破产前,优先受偿权行使期间已经起算甚至已经届满的,法院受理发包人破产申请、债权申报及审定等均不影响承包人的优先受偿权行使期间,不会产生重新起算的效果。

结语

建设工程价款优先受偿权是法律赋予承包人的保护自身工程款债权的“超级优先权”,优先受偿权的行使期限则是法律给该项“超级优先权”戴上的“紧箍咒”,该行权期限作为除斥期间,一旦经过即消灭实体权利。其起算时点在实践中的情况颇为复杂,需要结合个案中施工合同的履行情况、工程完工与否、双方结算情况等因素做综合判断,法院的裁判观点也不乏分歧,谨以此文对法院,尤其是最高人民法院的裁判观点稍作梳理,以期对各位读者了解该问题有所裨益。

注释:

[1] 《建工司法解释(一)》第三十六条:“承包人根据民法典第八百零七条规定享有的建设工程价款优先受偿权优于抵押权和其他债权。”

[2] 参见最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院建设工程施工合同司法解释(二)理解与适用》,人民法院出版社2019年版,第447页。

[3] 对该期限的性质,主流观点一般认为系除斥期间。最高人民法院2008年2月发布的《关于对人民法院调解书中未写明建设工程价款有优先受偿权应如何适用法律问题的请示的复函》中明确,建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,且为不变期间,不存在中止、中断或延长的情形。最高人民法院民法典贯彻实施工作领导小组在《中国民法典适用大全(合同卷四)》中认为,承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为除斥期间。但也存在不同观点,最高人民法院民事审判第一庭在《最高人民法院新建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用》中提出,第四十一条规定的合理期限既不属于诉讼时效,也不属于除斥期间,而是从保护施工人和其他权利人权益的角度拟制的期限。

[4] 2021年1月1日生效。

[5] 在2002年发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中,对优先受偿权行权期限的起算时点的规定是“自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日。在2018年发布的《建工司法解释二》中改为“自发包人应当给付建设工程价款之日起算”,后于2020年发布的《建工司法解释一》中沿用。

[6] 亦有不同观点,如从实际交付之日起算、从第一期就开始迟延付款的,以第一期款项到期之日起算等。

[7] 参见曾扬阳:《合同约定不明情形下建设工程价款优先受偿权起算点的认定》,载《人民法院报》,转引自中国法院网,

https://www.chinacourt.org/article/detail/2024/01/id/7754408.shtml。

[8] 参见王毓莹,史智军:《建设工程施工合同纠纷疑难问题和裁判规则解析》,法律出版社2022年版。

[9] 参见最高人民法院民事审判第一庭编著:《最高人民法院新建设工程施工合同司法解释(一)理解与适用》,人民法院出版社2021年版。

[10] 同8。

“天同不动产”栏目由彭宁律师主持,致力于“营造宜人善事的房地产建工法律生态”,专注于房地产建设工程领域理论与实务前沿热点、难点问题,目前已成为国内最受关注的房地产建设工程法律专栏之一。如您对“天同不动产”栏目有任何想法、意见、建议,欢迎留言告诉我们。

查看往期文章,请点击下方链接: