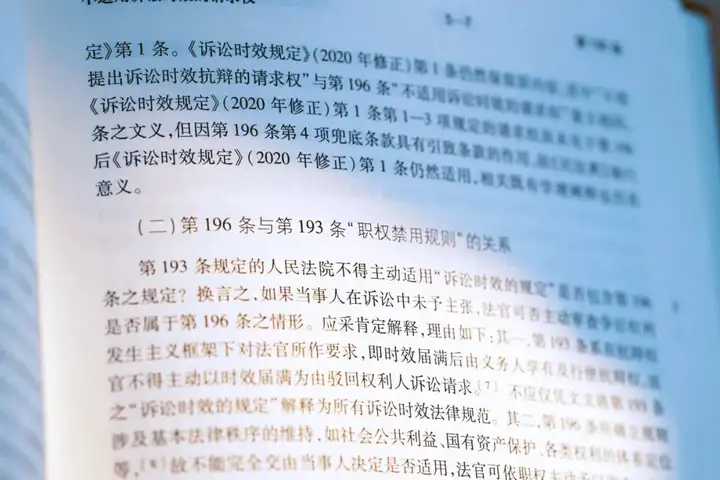

在《民法典》时代,评注写作似已成为民法学人不能回避的一项工作。评注作品常被称为“法教义学的巅峰形式”,其具有以下功能:第一,解释现行法。评注的核心意义是“解释”而非立法建议,故文献及案例的梳理、提炼均围绕特定法条的解释适用展开。即使少数内容涉及立法论视角,也是为了强化、映证既有解释的合理性,或者为探索某种更具合理性解释的可能性。第二,梳理可能的争点。以“穷尽问题而非穷尽资料”为标准,为可能的争点提供解决方案,以发挥备查功能。对既有学理意见的梳理和本书观点的论证,尽量简洁、扼要。第三,反映实务现状。通过梳理典型案例和各种形态的实务意见,客观反映对某些争点的实际处理状况,以发挥检索功能。重视案例的梳理、提炼,是评注区别于其他体裁文献的突出特点。第四,适当的引导功能。作为学理解释的一种形式,评注不仅应客观反映实务现状,也应发挥适当的引导功能,以纠正实务中的某些不合理做法,并给出替代方案。

摄影:海伦

本书是对《民法典》“总则编”第九章“诉讼时效”、第十章“期间计算”全部条文以及第594条(国际货物买卖合同和技术进出口合同的诉讼时效期间)进行的评注,共计19篇。其中13篇为首次发表,另外6篇已在《法学家》《南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学)》《南大法学》等期刊发表,收入本书时有不同程度地修改。修改主要涉及:一是新法内容的更新,例如《民法典总则编解释》(2022年施行)、《民事诉讼法》(2021年修正)等;二是补充少量最新案例;三是增加了发表时因篇幅所限而不得不割舍的一些内容,例如第195条评注增加约2万字。

摄影:海伦

评注写作类似于围棋中的“发掘局部最佳手段”,颇有螺蛳壳里做道场之感。借用2022年高考作文题材(围棋的本手、妙手、俗手)为视角,评注所提供的解释应当是在大多数场合下妥当、本分的方案(本手),而不应以极端追求理论上的合理性为优先标准(妙手),而对于实际效果和理论视角均乏善可陈的做法(俗手、恶手)自应杜绝。因此,评注的写作可总结为:发现“本手”,偶有“妙手”,防范“俗手”,摒弃“恶手”。

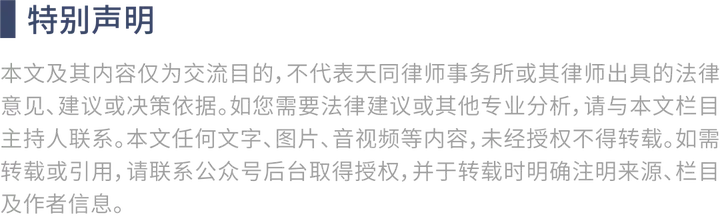

感谢北京市天同律师事务所和辛正郁律师、南京大学法学院和叶金强院长对评注工程的大力支持;感谢朱庆育教授的全局谋划和多方协调;感谢高圣平教授、解亘教授和周亦杨编审对评注论文发表的无私支持;感谢评注工作坊的各位同道提出宝贵意见;感谢武汉大学法学院研究生邓思瑜(2020级)、张丽燕(2020级)、董文华(2021级)、王晔(2021级)、赵雨欣(2021级)整理案例、校对文字;感谢北京麦读文化有限公司曾健总编辑和孙振宇编辑以及中国民主法制出版社的同志们在本书出版过程中付出的辛勤劳动。

杨巍

2022年5月5日于珞珈山·枫园