文/李皓 天同律师事务所合伙人;郭遥远、晋柠、陈樱娥、李逸梦、柴晨朝、佘健祥 天同律师事务所北京办公室

根据《变更、追加规定》第十九条,股东未依法履行出资义务即转让股权,申请执行人有权追加原股东承担补充赔偿责任,同时根据《公司法解释三》第十八条,申请执行人有权追加对于原股东未履行出资义务知道或者应当知道的受让方为被执行人,要求其与原股东承担连带责任。然司法实践具象复杂,既有法律法规及司法解释远不足以供给实践需求,尤其是就“未届出资期限股权转让后的出资责任”问题,学者各执一词、司法实践亦莫衷一是。

有鉴于此,天同通过对最高法院、各地高院近一年半相关裁判文书的整体观察与系统分析,形成本篇报告,尝试提出我们的思考和解决方案,以期助力股权转让情形下出资责任规则的确立与完善。

本文拟分析的主要问题如下:

兹设例,甲将其所持A公司股权转让于乙,现A公司的债权人无法实现清偿,拟追加公司股东为被执行人,就公司无力清偿的部分承担补充赔偿责任。

1、在瑕疵出资、抽逃出资、出资期限未届满情形下,甲的出资义务应否随股权而概括移转至乙,理论基础为何?

2、在本源性的出资义务由甲/乙一方承担的情况下,另一方是否应承担连带责任,连带基础为何?

3、若认为出资义务由乙承担,在确定甲的责任时,能否同时适用出资义务加速到期与股东滥用期限利益等事由?换言之,出资义务加速到期与滥用期限利益分别属于何种归责事由?

4、若甲、乙之间签订的《股权转让合同》对于出资义务的承担作出了不同约定,能否约束公司及外部债权人?

5、若乙将股权转让给丙,丙又转让给丁,乙、丙作为中间股东的责任如何确定?假使股权在丙持有的期间出资期限届满,此时前手股东(甲、乙)与后手股东(丁)的责任如何确定?

篇幅所限,本文分为上下两篇,上篇内容为既有裁判观点的梳理,下篇则在此基础上对裁判观点进行评述,并尝试“提取公因式”,提出统一的解决思路。

目录

第一部分 裁判观点梳理

一、瑕疵出资、抽逃出资股东转让股权:追加原股东为被执行人,受让方仅在明知或应知情形下承担连带责任

(一)司法解释出台前,关于瑕疵出资股东的责任,各地法院观点不一

(二)司法解释出台后,实践中普遍认为应由瑕疵出资原股东承担出资义务,受让方在明知或应知时承担连带责任

(三)抽逃出资情形也属于《变更、追加规定》第19条的适用范围,与前述处理方式相同

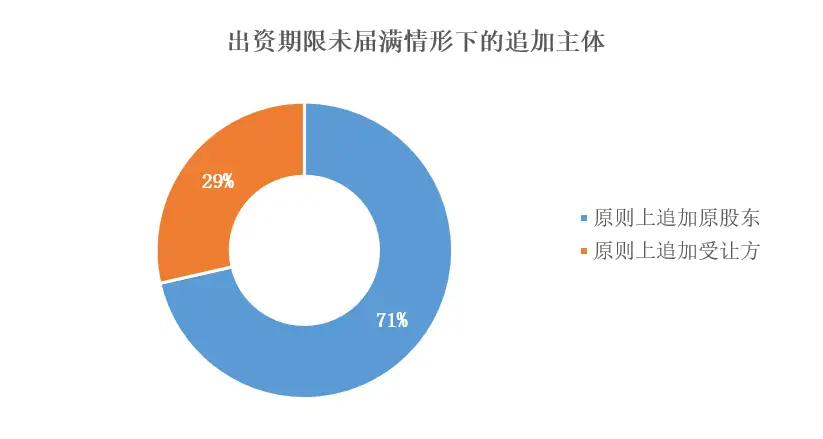

二、认缴期限届满前转让股权:债权人能否追加原股东和/或受让方,裁判观点争议较大

(一)观点一:原则上追加原股东

1、股权转让后,仍由原股东承担出资义务

2、受让方在知道或应当知道的情况下承担连带责任

(二)观点二:原则上追加受让方

1、股权转让后出资义务一并移转,应由受让方承担出资义务

2、原股东仅在出资加速到期或逃废出资义务等例外情形下承担连带责任

第二部分 法理基础分析

一、出资期限未届满即转让股权不应适用《公司法解释三》第18条

二、出资义务移转的再审视

三、股权转让合同关于出资义务的约定不应约束公司和债权人

四、多重股权转让的追加问题五、既有裁判思路的反思

第三部分 裁判思路重述

一、瑕疵股权转让:原股东承担出资义务,受让方仅在知道或者应当知道情形下承担连带责任

(一)未出资、出资不足、出资不实

(二)抽逃出资后未返还

(三)原股东转让股权时即已存在加速到期情形

二、未届出资期限转让:受让方承担出资义务,原股东仅在具有逃废恶意时承担连带责任

(一)受让方出资期限自然届满

(二)出资期限未届满,但加速到期情形在股权转让后才出现

第一部分 裁判观点梳理

一、瑕疵出资、抽逃出资股东转让股权:追加原股东为被执行人,受让方仅在明知或应知情形下承担连带责任

(一)司法解释出台前,关于瑕疵出资股东的责任,各地法院观点不一

在《公司法解释三》出台之前,我国公司资本制度系实缴资本制,关于瑕疵出资股东转让股权后原股东与受让方应如何承担责任,理论界及实务届争议颇大,仅就目前检索到的情况来看,各地法院曾形成过四种截然不同的观点。

| 观点 | 依据 |

| 观点一:仅由转让方承担出资责任 | 《最高人民法院关于审理公司纠纷案件若干问题的规定(一)(征求意见稿)》(2003年)第28条:有限责任公司股东未足额出资即转让股权,公司或者其他股东请求转让人将转让股权价款用于补足出资的,人民法院应予支持。转让股权价款不足以补足出资,转让人又未继续补足,公司或者其他股东或者债权人依照本规定第九条、第十条的规定请求转让人补足出资或者在出资不足金额及利息的范围内对公司债务承担责任的,人民法院应予支持。 |

| 观点二:转让方承担主要出资责任,受让方承担补充责任 | 《黑龙江省高级人民法院关于规范民商审判若干问题的指导意见》(黑高法发(2005)6号)第32条:股东出资不到位或者抽逃出资后转让股权的……出让人补足投资,受让人尚未支付股权转让价款的,在股权转让价款范围内承担补充责任。《上海市高级人民法院关于审理涉及公司诉讼案件若干问题的处理意见(二)》(2003年)第4条第2款:有限责任公司股东未足额出资即转让股权,公司或者其他股东请求转让人将转让股权价款用于补足出资的,人民法院应予支持,并且可以追加受让人为第三人参与诉讼。 |

| 观点三:受让方承担主要出资责任,转让方承担补充责任 | 上海市第一中级人民法院(2009)沪一中民五(商)终字第10号案:原股东不能因为其已将瑕疵股权转让而完全免除其对公司应负的责任。在现股东不能偿还公司债务时,原股东仍应负连带补充清偿责任。 |

| 观点四:转让方与受让方承担连带责任 | 《江西省高级人民法院关于审理公司纠纷案件若干问题的指导意见》(赣高法[2008]4号)第41条:瑕疵出资股东转让股权后,瑕疵出资的民事责任由转让人与受让人连带承担。转让人或受让人不得以内部关于责任承担的约定对抗公司或公司债权人。《山东省高级人民法院关于审理公司纠纷案件若干问题的意见(试行)》(鲁高法发(2007)3号)第51条:瑕疵出资股东转让股权后,瑕疵出资的民事责任由转让人与受让人连带承担。转让人或受让人不得以内部关于责任承担的约定对抗公司和公司债权人。 |

(二)司法解释出台后,实践中普遍认为应由瑕疵出资原股东承担出资义务,受让方在明知或应知时承担连带责任1、原股东承担出资义务的规定及审查要件

2011年1月,《公司法解释三》出台,规定“有限责任公司的股东未履行或者未全面履行出资义务即转让股权,受让人对此知道或者应当知道,公司请求该股东履行出资义务、受让人对此承担连带责任的,人民法院应予支持;公司债权人依照本规定第十三条第二款向该股东提起诉讼,同时请求前述受让人对此承担连带责任的,人民法院应予支持。”2016年,《变更、追加规定》第19条进一步在执行程序中落实了上述规定,即“作为被执行人的公司,财产不足以清偿生效法律文书确定的债务,其股东未依法履行出资义务即转让股权,申请执行人申请变更、追加该原股东或依公司法规定对该出资承担连带责任的发起人为被执行人,在未依法出资的范围内承担责任的,人民法院应予支持。”上述司法解释施行后,实务中对于瑕疵出资情形下转让方的责任几无争议,尤其在变更追加被执行人领域,法院通常在执行审查阶段即会径行适用上述规定,追加原股东为被执行人,而非待执行异议之诉程序启动后才进行追加[1]。

关于审查要件,部分法院除审查原股东是否存在瑕疵出资情形外,还会审查股权转让价格、债权发生时间等因素,以原股东存在逃废恶意或者转让股权侵害公司责任财产等理由补强论证[2]。但大部分法院则并未予以审查,而是径行依出资瑕疵的事实即追加原股东,甚至有法院在判决主文中明确表示无需审查其他要素[3]。

2、受让方仅在知道或者应当知道的情形下承担连带责任

关于应否追加股权受让方为被执行人,《变更、追加规定》未做说明,此时法院通常会结合实体法即《公司法解释三》第18条进行处理[4]。据此,实务中的主要争议有两个面向:其一,实体上,应当如何认定受让方“知道或应当知道”;其二,程序上,可否在执行异议及相应异议之诉中直接追加受让方。

(1)实体上,如何认定股权受让方“知道或应当知道”

第一,受让方与原股东具有亲属等特殊身份关系。如(2019)最高法民申1768号案即以受让方与原股东系姐弟关系,推定受让方知道或者应当知道原股东未全面履行出资义务即转让股权[5]。

第二,转让对价不合理。若价格明显不公允或者受让方无法提交付款凭证等证据,则推定受让方知道或者应当知道[6]。

第三,受让方取得瑕疵股权后,未履行出资义务即转让。在多重转让情形下,若受让方取得股权后未出资即将股权再次转让,法院通常会推定中间股东对于出资未缴足的事实知情[7]。

第四,受让方未尽到注意义务。若受让方不存在前述情形,法院还会审查受让方是否在交易过程中尽到善意相对人的合理注意义务,唯就注意义务的认定标准存在争议。

有观点认为,原股东是否履行出资及认缴期限等信息可以通过查阅工商登记获知,只要工商登记不存在错误,则受让方势必未尽到合理注意义务,应当承担连带责任。但主流观点认为,仅仅通过工商登记不得推定受让方知道或者应知原股东未履行出资义务,应结合其他要素综合认定,例如受让方具备查验公司财务账簿的条件而从未对出资事项提出异议等[8]。

(2)程序上,可否在执行异议及相应异议之诉中直接追加股权受让方,存在争议部分法院认为,不能在执行程序及相应异议之诉中直接追加受让方,而需另行起诉确定受让方的责任[9]。但大部分法院则在执行异议之诉中一并审理了受让方的责任问题,甚至有法院明确指出,“虽然受让人是否知道或者应当知道转让股东未履行或者未全面履行出资义务这一事实通常不具有外观上的明显性,一般不宜在执行程序中依据《执行变更追加规定》第17条规定,由执行法院裁定追加受让股东为被执行人,但是在执行异议之诉中可以审理实体问题,而另行起诉与执行异议之诉并无显著差别,且会进一步拖延纠纷化解进程”[10]。

(三)抽逃出资情形也属于《变更、追加规定》第19条的适用范围,与前述处理方式相同

《变更、追加规定》第19条规定的追加情形为“股东未依法履行出资义务即转让股权”,从文义来看,似乎并不包含抽逃出资后转让股权的情形。

但实践中普遍认为,瑕疵出资与抽逃出资并无明显区别,抽逃出资本质上也属于“股东未依法履行出资义务”的范畴,故应当适用《变更、追加规定》第19条,将抽逃出资的原股东追加为被执行人,由其在抽逃出资范围内承担补充赔偿责任。此种观点在实践中有相当数量的案例作为支撑[11]。例如(2019)最高法民申4161号案“中稷控股公司的出资义务已经履行完毕,但其在完成验资后,将出资抽回而后未予补足,已实际构成股东未出资的情况。虽然其抽逃出资后将股权转让给了其他公司,但不影响其作为股东期间对公司应履行的出资义务”。

关于受让方责任,参照《公司法解释三》第18条,受让方通常仅在知道或者应当知道原股东抽逃出资的情况下承担连带责任。但与瑕疵出资情形不同的是,抽逃出资往往具有更强的隐蔽性,债权人证明受让方知情的难度相对较高。例如(2021)鲁0591民初3202号案中,法院即以抽逃出资时尚未发生股权转让,受让方缺乏协助抽逃出资的条件为由不予追加。

二、认缴期限届满前转让股权:债权人能否追加原股东和/或受让方,裁判观点争议较大

(一)观点一:原则上追加原股东

1、股权转让后,仍由原股东承担出资义务

关于原股东的责任,实践中不乏有案例以原股东作为股权转让后的出资义务承担者[12],其主要裁判理由为:

(1)股东出资义务系法定义务,不因股权转让致出资义务转移或免除,原股东虽将其股权转让给受让方,但仍应承担出资义务[13]。

(2)司法解释规定的“未依法履行出资义务”应采广义理解,既包括出资期限届满但未履行出资义务者,也包括出资期限未届满而未缴足出资者。例如在(2021)豫民申7035号案中,河南高院明确指出:原股东“在转让股份时应当提前完成其出资义务,但其并未补齐其认缴出资数额,没有完成出资义务。其情形符合上述司法解释规定的股东未依法履行出资义务即转让股权”[14]。

(3)公司以其独立的全部财产对公司债务承担责任,该财产包括认缴制下未届出资期限的注册资本,因此股东对公司的责任与其认缴出资的时间无关[15]。

(4)《公司法》将实缴资本制改为认缴资本制的立法目的,只是降低股东投资门槛,而非降低对债权人的合法利益的保护,在保护股东享受自由出资期限权利与维护公司债权人的合法权益发生冲突时,股东内部的约定不能对抗公司外部的债权人[16]。此外,部分法院还会结合原股东滥用期限利益、恶意逃避债务等因素补强论证[17]。

(5)股东在未届出资期限的情况下即转让股份,可视为以行为明确表示不再履行出资义务,属于未依法履行出资义务即转让股权的情形[18]。

(6)部分法院按照“由第三人履行合同”的合同法规定处理。例如在(2020)鲁02民终12403号案(2020年全国法院十大商事案例)中,法院认为股东出资义务系股东与公司之间的契约关系,股权转让时,原股东与公司之间成立了由第三人履行的合同,依据《合同法》第六十五条“当事人约定由第三人向债权人履行债务的,第三人不履行债务或者履行债务不符合约定,债务人应当向债权人承担违约责任”,在受让方未出资的情况下,公司有权向原股东主张违约责任[19]。

2、受让方在知道或应当知道的情况下承担连带责任

关于受让方的责任,实践中观点不一。

大多数案例对于受让方应当承担责任并无争议,唯就其责任基础存有不同意见,一种意见系基于《公司法解释三》第18条,认为受让方在知道或者应当知道的情况下承担连带责任[20],例如在(2021)粤01民终14700号案中,法院在以“未依法履行出资义务即转让股权”追加原股东的同时,认为受让方对此知道或应当知道,进而基于《公司法解释三》第18条追加受让方;另一种意见则以《变更、追加规定》第17条下股东出资义务加速到期作为追加受让方的依据,例如在(2021)粤01民终26349号案中,法院在以《变更、追加规定》第19条追加原股东的同时,也基于第17条追加了受让方[21]。

少数案例认为受让方不应承担责任,理由为在原股东逃废债务且受让方明知的情况下,双方系恶意串通损害债权人利益,股权转让协议自始无效,故原股东仍然系公司股东,对公司负有出资义务,受让方则因协议无效而未取得股东资格,自然无需承担与此相应的出资义务[22]。

(二)观点二:原则上追加受让方1、股权转让后出资义务一并移转,应由受让方承担出资义务

《公司法》第二十八条第一款规定,“股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额”,在认缴期限届满前,股东享有期限利益。据此,多数观点认为认缴期间未届满前转让股权的,原则上应由受让方承担出资义务,主要的裁判理由为:

(1)股东在认缴出资期限届满前转让股权,其出资义务一并转移,原股东不再承担出资责任[23]。例如在(2021)沪01民终6011号案中,上海一中院认为“认缴出资期限届满前,鲜洪将其全部股权转让于邓元旭,其对川亮公司增资认缴出资义务由受让股东承继”。

(2)出资期限届满前转让股权不属于《公司法解释(三)》第18所规定的“未履行或未全面履行出资义务”的情形,因为此时的未缴纳出资为合法而不是非法,不应当然适用司法解释的规定[24]。

(3)股东享有出资的期限利益,公司债权人在与公司进行交易时有机会在审查公司股东出资时间等信用信息的基础上综合考察是否与公司进行交易,债权人决定交易即应受股东出资时间的约束[25]。

(4)部分法院适用债务承担的规则。例如(2019)川民终277号案中,四川高院认为“认缴的股份实质上是股东对公司承担的负有期限利益的债务,当股权转让得到公司认可情况下,视为公司同意债务转移,出让人退出出资关系,不再承担出资义务,除非有证据证明其系恶意转让以逃避该出资义务。”

2、原股东仅在出资加速到期或逃废出资义务等例外情形下承担连带责任

在注册资本认缴制下,股东虽然依法享有期限利益,但股东享有期限利益的同时也需遵循诚实信用原则,应当保证公司不沦为其转嫁经营风险的工具,不能危及与公司从事正常交易的债权人的合法权益。基于上述考虑,大多数法院认为在例外情形下,债权人的利益相较于股东出资期限利益更值得保护,此时应由原股东承担连带责任[26]。结合相关案例及审判纪要,法院在确定原股东连带责任时,通常会审查下述因素,第一,是否存在股东出资加速到期的情形,第二,原股东是否具有逃废出资义务的恶意,第三,债权人对于原股东是否具有信赖利益。

(1)存在股东出资加速到期的情形第一,已具备破产原因而不申请破产

部分法院认为,在公司存在《九民纪要》第6条规定的明显缺乏清偿能力、具备破产原因而尚未破产时等情形时[27],股东出资义务加速到期,原股东不再享有期限利益,此时债权人要求追加原股东为被执行人具有合理理由[28]。

但是破产原因是否需在股权转让时即已存在,实践中有三种不同观点。

观点一认为,只有在股权转让时即出现破产原因,原股东出资义务才会因此而加速到期,进而基于“未出资即转让股权”承担责任[29];理由是股权转让时原股东尚具有期限利益,此后发生的加速到期情形不应及于原股东。需说明的是,大部分此类案件中,法院在以加速到期追加新股东的同时,通常会以转让股权时出资期限尚未届满为由不予追加原股东,对于加速到期能否溯及至原股东,则并未展开说明,但其背后的逻辑仍应是溯及力的问题[30]。

观点二认为,即便股权转让时公司尚具有清偿能力,只要执行过程中具备破产原因,原股东出资义务也应当与受让方一同加速到期[31];理由为如果原股东未转让案涉股权,则在公司具备破产原因时,其出资应当属于加速到期的范畴,不得因其转让股权而取得更优地位,只要被执行公司具备破产原因,则股东加速到期义务不仅及于现有股东,还及于现有股东的前手原股东。

观点三以主观恶意作为加速到期是否溯及的判断标准,例如(2021)京03民终15010号案中,法院认为股权转让后具备破产原因的,原则上受让方作为现任股东的出资义务加速到期,至于原股东“能否适用出资加速到期的规定,关键在于判断其是否存在利用公司股东的期限利益通过股权转让形式恶意逃避债务,侵害公司债权人利益”。

第二,债务产生后延长出资期限

根据《全国法院民商事审判工作会议纪要》第6条第2款,在公司债务产生后,公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的,此后股东即便将其股权转让于他人,出资义务也应当加速到期。例如 (2020)最高法民申6390号案“在中以光通信公司的对外负债未予清偿的情况下,中以光通信公司股东会作出决议延长姚日升等股东的出资期限且姚日升于其后转让股权,上述行为实质对中格公司债权实现构成不利影响。因此,中格公司主张姚日升应对该债务承担补充赔偿责任,具有法律依据。”

(2)原股东具有逃废出资义务的恶意

若转让方具有转让股权以逃废出资义务的恶意,侵害了公司资本维持原则及债权人的合法权益,其应对受让方的出资义务承担连带责任,债权人有权追加其为被执行人。

第一,转让对价不合理。股东为了达到逃废出资义务的目的,免除自己的出资义务,通常会以较低价格转让其股权。若存在未签订转让协议也未约定转让价格、或者价格明显不合理甚至是无偿转让股权、或者虽约定较高价格但实际未支付等情形,法院通常推定其具有恶意[32]。

第二,受让人无清偿能力。具有破产原因的公司一般都负债累累、官司缠身、无法维持正常运转,股权不仅没有任何价值,受让股权反而会带来出资责任,理性经济人避之不及。所以,实践中受让方一般是“职业老赖”,或者完全没有清偿能力的老人,这样的受让方身份,亦可推定原股东具有逃废恶意[33]。

第三,债务发生后转让股权。若股权转让时,被执行公司不存在债务或债务尚未到期,则难谓原股东具有逃避执行的恶意,对此并无争议[34]。若转让股权时公司已经存在对外债务,原股东应当知晓公司对外负债及将来不能清偿债务时其被追加为被执行人的风险,此时其转让股权,不排除系利用期限利益逃废债务,侵害债权人利益。对此,从本次统计样本来看,若原股东在判决生效后、申请执行后转让股权的,法院普遍推定其具有逃废恶意[35]。

诉讼期间转让股权及未进入诉讼时转让股权的情形下,原股东是否具有恶意,实践中观点不一。部分法院认为判决未作出前,案涉债务尚处于不确定状态,故而无法证明原股东具有逃避执行的恶意[36];但大部分法院则认为诉讼期间及诉讼前转让股权的,也足以推定原股东具有恶意[37]。

我们认为,若案涉债务在进入诉讼前履行期限已经届满,只是因为债务人无力或拒不还款才进入诉讼,此时胜诉判决只是对确定债务的认可,具有一定的滞后性,以是否进入诉讼或者判决生效的时间点为衡量标准判断股权转让恶意与否,难免有失公平。因此,只要债务事实清楚、并无争议,原股东在债务履行期限届满后转让股权的,不论债务是否有生效判决确认,均应当推定原股东具有逃废债务的恶意。

第四,其他因素。若转让方与受让方具有亲属关系,则会强化转让方逃废出资义务的恶意[38]。

此外,若注册资本明显不足,还设定了超长的认缴期限,例如注册资本20万元,实缴出资0元,认缴期为50年,此时可以推定原股东自始就没有缴纳出资的善意[39]。

(3)债权人具有合理信赖

需说明的是,在前述因素之外,法官通常还会一并审查债权人是否具有信赖利益,以补强论证。股权转让情形下,债权人的信赖利益具体是指债权人对于原股东的出资义务是否具有合理信赖,通常法院会从债权形成这一客观因素着手。

第一,债权形成在先:债权人对于原股东将来可能承担补足责任具有合理信赖,原股东未履行出资侵害了债权人的信赖利益,应当承担责任[40]。

第二,债权形成在后:债权人进行交易系基于对现股东的信赖,而非对原股东的信赖,故原股东是否出资与债权不能实现之间不具有因果关系。例如在(2021)鲁0112民初3708号案“陈冲与玛赫装饰公司签订的《装修工程合同》是基于对现任股东信赖期待,侯昌伟此时已不是玛赫装饰公司的股东,对玛赫装饰公司此后形成的债务不应承担责任,故本院对陈冲要求追加侯昌伟为被执行人的请求不予支持”[41],再如(2021)豫14民初57号案“尚雅建筑公司的债权产生于王建钊、王金保、张建军股权转让之后,三人转让股权与尚雅建筑公司债权不能实现并无因果关系,故尚雅建筑公司以王建钊、王金保、张建军抽逃出资为由主张追加其为被执行人的依据不足”[42]

注释:

[1] 参见最高人民法院(2019)最高法民申4450号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初445号北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初62502号、浙江省宁波市北仑区人民法院(2021)浙0206民初2291号、上海市嘉定区人民法院(2021)沪0114民初13245号案等。[2] 参见北京市第二中级人民法院(2022)京02民终4042号、上海市松江区人民法院(2021)沪0117民初16295号、北京市丰台区人民法院(2021)京0106民初25289号案等。[3] 参见青海省西宁市中级人民法院(2021)青01民终1818号、安徽省高级人民法院(2019)皖民终1100号案等。[4] 参见陕西省高级人民法院(2021)陕民再138号。[5] 同旨参见最高人民法院(2020)最高法民申2827号案等。[6] 参见最高人民法院(2019)最高法民申1768号、上海市第一中级人民法院(2020)沪01民终5255号案等。[7] 参见上海市松江区人民法院(2021)沪0117民初16295号、山东省济南市历城区人民法院(2021)鲁0112民初3708号案等。[8] 参见最高人民法院(2019)最高法民申3848号、上海市第一中级人民法院(2020)沪01民终5255号案等。[9] 参见河南省高级人民法院(2019)豫民终1365号、江苏省高级人民法院(2018)苏民申4819号案等。[10] 参见最高人民法院(2021)最高法民再218号、重庆两江新区人民法院(2021)渝0192民初1603号案等。[11] 参见最高人民法院(2020)最高法民申1734号、天津市高级人民法院(2020)津民终524号、北京市第一中级人民法院(2020)京01民终3760号、北京市东城区人民法院(2021)京0101民初13404号、山东省德州市中级人民法院(2021)鲁14民终2376号案等。[12] 参见安徽省高级人民法院(2019)皖民终1100号、河南省高级人民法院(2021)豫民申7035号、陕西省西安市中级人民法院(2021)陕01民终10915号、福建省政和县人民法院(2021)闽0725民初1177号、北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初33234号。河南省焦作市山阳区人民法院(2018)豫0811民初963号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终14700号、上海市第三中级人民法院(2020)沪03民初5号、甘肃省兰州市中级人民法院(2021)甘01民终5730号、北京市第二中级人民法院(2021)京02民终12705号、湖南省湘潭市雨湖区人民法院(2021)湘0302民初2998号、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院(2021)内01民终387号、山东省平度市人民法院(2020)鲁0283民初20号、山东省济南市历城区人民法院(2021)鲁0112民初3708号、 广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初2356号、山东省平度市人民法院(2020)鲁0283民初20号、河北省高级人民法院(2020)冀民终475号、安徽省合肥市中级人民法院(2019)皖01民初770号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终26349号、北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初33234号、上海市松江区人民法院(2021)沪0117民初19385号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初2356号案等。[13] 参见河南省高级人民法院(2021)豫民申7035号、陕西省西安市中级人民法院(2021)陕01民终10915号、福建省政和县人民法院(2021)闽0725民初1177号、北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初33234号案等。[14] 参见河南省焦作市山阳区人民法院(2018)豫0811民初963号(载《人民法院报》2019年09月12日)、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终14700号、上海市第三中级人民法院(2020)沪03民初5号、甘肃省兰州市中级人民法院(2021)甘01民终5730号、北京市第二中级人民法院(2021)京02民终12705号、湖南省湘潭市雨湖区人民法院(2021)湘0302民初2998号、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院(2021)内01民终387号案等。[15] 参见山东省平度市人民法院(2020)鲁0283民初20号、山东省济南市历城区人民法院(2021)鲁0112民初3708号案等。[16] 参见广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初2356号、山东省平度市人民法院(2020)鲁0283民初20号案等。[17] 参见河北省高级人民法院(2020)冀民终475号、安徽省合肥市中级人民法院(2019)皖01民初770号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终26349号、北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初33234号、上海市松江区人民法院(2021)沪0117民初19385号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初2356号案等。[18] 参见河北省高级人民法院(2020)冀民终475号、山东省济南市历城区人民法院(2021)鲁0112民初3708号、江苏省东台市人民法院(2021)苏0981民初600号案等。[19] 参见山东省青岛市中级人民法院(2020)鲁02民终12403号案。[20] 参见四川省高级人民法院(2019)川民终277号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民终14700号、广东省广州市越秀区人民法院(2021)粤0104民初6110号、内蒙古自治区呼和浩特市中级人民法院(2021)内01民终387号案等。[21] 同旨参见山东省德州市中级人民法院(2021)鲁14民终2780号案。[22] 参见上海市浦东新区人民法院审理的(2021)沪0115民初10807号案。[23] 参见上海市松江区人民法院(2021)沪0117民初11396号案。[24] 参见最高人民法院(2021)最高法民申1080号、最高人民法院(2020)最高法民申5769号、浙江省宁波市中级人民法院(2021)浙02民终3018号、广东省广州市越秀区人民法院(2021)粤0104民初17773号、北京市丰台区人民法院(2021)京0106民初20237号、北京市第二中级人民法院(2021)京02民终10256号、福建省福州市中级人民法院(2021)闽01民终5373号、山东省济南市中级人民法院(2021)鲁01民初3号、杭州市富阳区人民法院(2020)浙0111民初4657号案等。[25] 参见宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(2021)宁02民终307号、最高人民法院(2019)最高法民终230号、北京市高级人民法院(2019)京民终528号、北京市第三中级人民法院(2020)京03民终3634号、北京市第一中级人民法院(2017)京01民初255号、上海市松江区人民法院(2020)沪0117民初13230号案等。[26] 参见最高人民法院(2021)最高法民申6423号、山东省德州市中级人民法院(2021)鲁14民终2780号案等。[27] 《全国法院民商事审判工作会议纪要》第6条规定,在注册资本认缴制下,股东依法享有期限利益。债权人以公司不能清偿到期债务为由,请求未届出资期限的股东在出资范围内对公司不能清偿的债务承担补充赔偿责任的,人民法院不予支持。但是,下列情形除外:(1)公司作为被执行人的案件,人民法院穷尽执行措施无财产可供执行,已具备破产原因,但不申请破产的;(2)在公司债务产生后,公司股东(大)会决议或以其他方式延长股东出资期限的。同时,对于如何判断被执行人已具备破产原因,《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法若干问题的规定>(一)》第1条也给予了明确,即债务人不能清偿到期债务并且具有下列情形之一的,人民法院应当认定其具备破产原因:(一)资产不足以清偿全部债务;(二)明显缺乏清偿能力。[28] 参见广东省佛山市中级人民法院(2022)粤06民终1096号、北京市第三中级人民法院(2021)京03民终15011号、湖南省湘潭市中级人民法院(2021)湘03民终2072号案等。[29] 参见北京三中院(2020)京03民终4730号、上海市金山区人民法院(2021)沪0116民初7570号、上海市徐汇区人民法院(2019)沪0104民初18459号、北京市第三中级人民法院(2021)京03民终21099号、北京市东城区人民法院(2021)京0101民初13404号、北京市房山区人民法院(2021)京0111民初12317号、广东省广州市越秀区人民法院(2021)粤0104民初6110号、重庆市渝北区人民法院(2021)渝0112民初18582号案等。[30] 参见广东省东莞市第一人民法院(2021)粤1971民初31922号案。[31] 参见北京市第三中级人民法院(2020)京03民终3634号、安徽省高级人民法院(2019)皖民终1100号、北京市第三中级人民法院(2021)京03民终16499号、陕西省西安市中级人民法院(2021)陕01民终10915号、广东省佛山市顺德区人民法院(2020)粤0606民初31623号案等。[32] 参见广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初2356号、北京市第三中级人民法院(2020)京03民终3634号、北京市第三中级人民法院(2020)京03民终3550号案等。[33] 参见北京市第三中级人民法院(2020)京03民终3634号、(2020)京03民终3550号案等。[34] 参见北京市高级人民法院(2019)京民终528号、北京市高级人民法院(2019)京民终359号、上海市第一中级人民法院(2020)沪01执异19号、江苏省南京市中级人民法院(2020)苏01民终106号、天津自由贸易试验区人民法院(2022)津0319民初4357号、山东省济南市中级人民法院(2022)鲁01民终1342号、上海一中院(2021)沪01民终6011号案、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(2021)宁02民终307号案等。[35] 参见北京市第三中级人民法院(2021)京03民终16499号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初1265号、北京市第三中级人民法院(2021)京03民终15011号、浙江省宁波市中级人民法院(2021)浙02民终3018号、北京市朝阳区人民法院(2021)京0105民初33234号案等,[36] 参见四川省高级人民法院(2019)川民终277号案。[37] 参见河南省高级人民法院(2021)豫民申7035号、北京市第三中级人民法院(2020)京03民终3634号、上海市松江区人民法院(2021)沪0117民初19385号、广东省广州市中级人民法院(2021)粤01民初2356号案等。[38] 参见浙江省宁波市中级人民法院(2021)浙02民终3018号案。[39] 参见(2021)最高法民申6423号案。[40] 参见北京市第三中级人民法院(2021)京03民终16499号、河南省高级人民法院(2021)豫民申7035号、陕西省西安市未央区人民法院(2021)陕0112民初30512号、浙江省宁波市中级人民法院(2021)浙02民终3018号案等。[41] 同旨参见广东省东莞市第二人民法院(2021)粤1972民初3340号、宁夏回族自治区石嘴山市中级人民法院(2021)宁02民终307号案等。[42] 同旨参见天津自由贸易试验区人民法院(2022)津0319民初4357号、上海市松江区人民法院(2020)沪0117民初13230号案等。