作为上海独特的文化标志,每一栋老洋楼都承载着百年上海滩的传奇历史。天同这位18岁的少年,竟能有幸在年近弱冠之时,与上海老洋楼共同续写一段传奇。这是何等幸运之事!美好的作品总是希望能和朋友们共赏,今天我们终于能把它呈现到各位面前。

建筑歌颂生命,而建筑的生命,恰是源于使用者的特有气息。我们一直相信,建筑也是一家律师事务所气质最好的载体。从北京的明清四合院到上海的民国老洋楼,城市变化,情怀不息。

我们邀请您一起来到上海,来这栋老洋楼,探寻天同的“调调”。

愈专注愈宁静,闹市外自得诗情画意

天同上海分所,位于长宁和徐汇两区界路兴国路上的兴国宾馆。它的历史可以追溯到1930年代。它曾是太古洋行的办公地,也曾是上海市第一任市长陈毅元帅的驻地。1950年代,它还曾作为市委兴国路招待所,接待过来访的毛泽东、刘少奇等中央领导。在百度上搜索,无论哪一个“上海十大老洋楼”榜单,兴国宾馆都赫然在列。

鲜明的乡村别墅式风格是这里最突出的特质。十几幢红白相间的老洋楼,有致散落在平整如毯的绿草地上。草地边上高大的梧桐和引人注目的百年香樟甚为繁茂,微风不时带来阵阵桂花香,造就层叠缓伏的诗情画意。

天同有幸结缘的,是兴国宾馆的7号楼与11号楼。

7号楼名“迥峰楼”,是一座经典英式花园别墅,由顶级建筑设计事务所“德和洋行”于上个世纪30年代设计建造。其中的木质栋梁及砖瓦等多种构件良存至今,被认为是“这一时期花园式别墅建筑的罕有之典范”,于2015年被上海市人民政府评为“优秀历史建筑”。

7号楼坐落在一片绿意之中。楼前有赏心悦目的绿茵草地和飘香金桂,屋后有高大挺拔的罗汉松。每天从这里穿行而过,律师们总会不经意地变得专注和沉静。

向上海致敬,向海派文化致敬

走进老洋楼,你会发现这里充盈着上海的气息。

上海是近代中国最早开埠的城市,江南传统文化与欧美的近现代工业文明在这里交融,形成了独有的海派文化,精致细腻,谦逊优雅。这种文化,镌刻在上海人的生活细节中,沉淀在一个个老物件中。天同从北方京城而来,亦怀着对海派文化的审美欣赏,愿意亲近它,融入它。

门厅里的一对牛皮沙发椅,正是典型的老上海物件。它曾是百年前“国营招商局”的家具,后被藏家收藏至今。如今,它与天同结缘,在长窗边、阳光下,饱含历史感的丰润光泽。

椅座底部的铭牌向我们诉说着它的往日身份:“国营招商局第7435号”。

合伙人办公室的红木桌椅也与海派文化颇有渊源。上个世纪二三十年代民国律师楼使用的大红酸枝办公桌,属典型海派Artdeco风格。这一风格是上世纪20-30年代上海最具代表性的文化现象之一,以中西合璧、高机械化程度、基于框架结构的装配连接和包裹镶边等为典型特征。

椅子的打造者“乔源泰”正是上世纪30年代上海有名的海派家具木器号。在老上海,海派家具是区别于传统的海派生活方式的象征。在今天,它的韵味依然不减。

除了家具,老洋楼的细节里也处处透露着中西合璧的味道。

譬如吊灯。老洋楼里的鹿角灯是典型的复古欧式装饰。在中国文化中,鹿亦有吉祥神物之说,有鹿之地,皆是风调雨顺,人杰地灵,在山则山清水秀,近宅则宅安财旺。

譬如花窗。

老洋楼里多处采用了花窗玻璃,这种西式建筑装饰品常见于欧洲教堂,早期多以圣经故事和传说神话为内容。近代以来,擅长制作彩绘玻璃的法国传教士把这一技术带到了上海,徐家汇天主堂、和平饭店等地都有颇具传奇色彩的花窗玻璃。老洋楼里的花窗玻璃则多以花草、建筑为景观,多了不少日常的东方韵味,让这里的日与夜都有了柔和斑斓的色彩。

甚至门把手。

木门上的门把手亦是老上海物件,造型别致,图案风雅。如今虽有斑驳,但仍然不掩铜制的金属光泽,诉说着岁月磨砺下的持久本真。

秉承“金砖”精神,追求极致的工匠艺术

天同以“极致”为价值观,也对那些凝聚着极致工匠精神的物件情有独钟。北京四合院有来自苏州的“金砖缦地”。7道工序方得其土,6道工序使其成泥,8个月后成坯入窑,百三十日而成砖,高贵青黛,方正古朴,享有“一两黄金一砖块”之美誉。在上海老洋楼的门厅里,你也可以看到这样承载“金砖”精神的物件。

门前这对神兽,是基于紫禁城中立于断虹桥桥头的元代独角神兽复原而成。“先有断虹桥,后有紫禁城”。它是紫禁城内最精美的桥,也是紫禁城内最古老的桥。在中国传统文化中,独角神兽是公正和力量的象征。虽历经八百年风霜,昂首傲立的风姿依然清楚可见。

我们邀请了中国当代最优秀的铜艺大师,重新铸模打造,精准复刻。大师花了两年多的时间,反复去紫禁城观摩、拍照、琢磨细节,然后再开模、铸铜。最终呈现在我们面前的这对神兽栩栩如生,毛发鳞片清晰可见,代表了当代中国铜雕工艺的最高水准,实为足以传世之作。

壁炉上的“法”字底蕴深厚,来自《泰山经石峪金刚经》的清代原拓拓本。泰山金刚经系中国现存规模最大的佛经摩崖刻石。面积2064平方米的缓坡石坪上,自东而西地刻着《金刚般若波罗密经》,经刻历千余年风雨剥蚀,现仅存1069字。书体以隶为主,间有篆、楷、行草意,苍劲古拙,纵逸大度,被尊为“大字鼻祖”、“榜书之宗”。

难以想象,修佛者以何等的专注和毅力,方能完成如此浩大的经刻工程,把自己的信仰与追求注入石崖之中。这部《金刚经》原刻于泰山一小瀑布下的大块平整山石上,藏于水下约千年,后经泉水改道,才暴露出来。天同有幸与之结缘,悬挂其中的“法”字于门厅。愿时常体会刻经者的心迹,在争议解决之路虔敬前行。

追寻正义之道,体悟中国传统法律精神

熟悉天同的朋友都知道,在天同北京本部和各地分所,都有古代契约与诉讼文书展,通过契约、诉状等实物标本,弘扬中国传统契约之魂和救济之道,明晰诉讼律师孜孜以求之境界。上海作为近代以来接触法律文化的前沿阵地,以及近现代中国律师行业的肇始之地,更留下了不少有意义的法律文书。

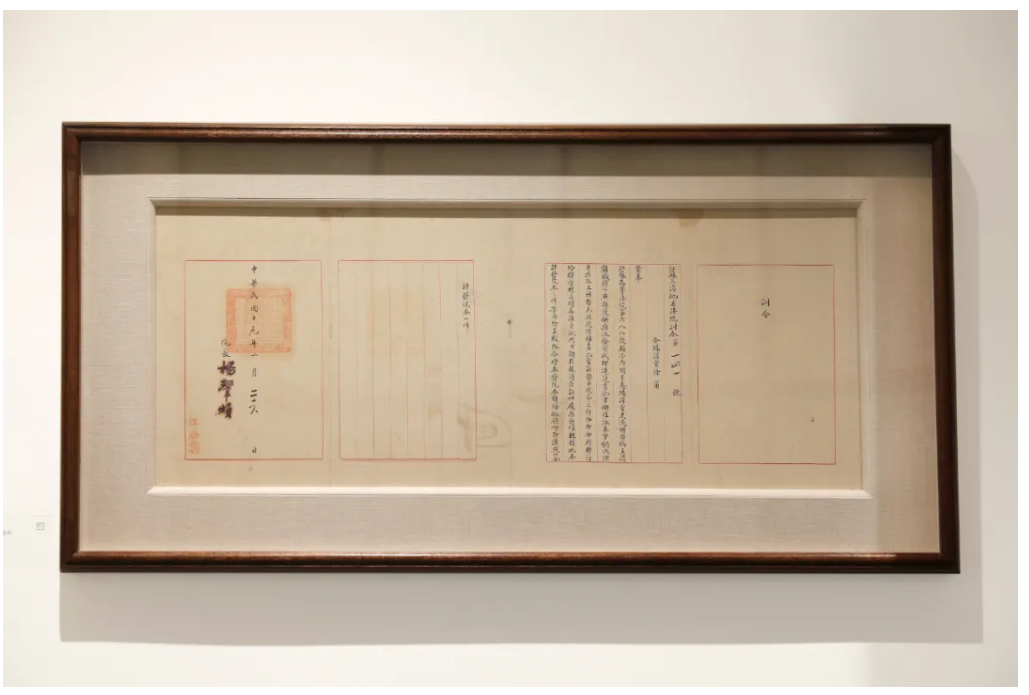

这张“训令”诞生于民国十九年,是当时江苏上海地方法院训令第一四一号,记录了法院的人员变动事宜,并落有院长签名。

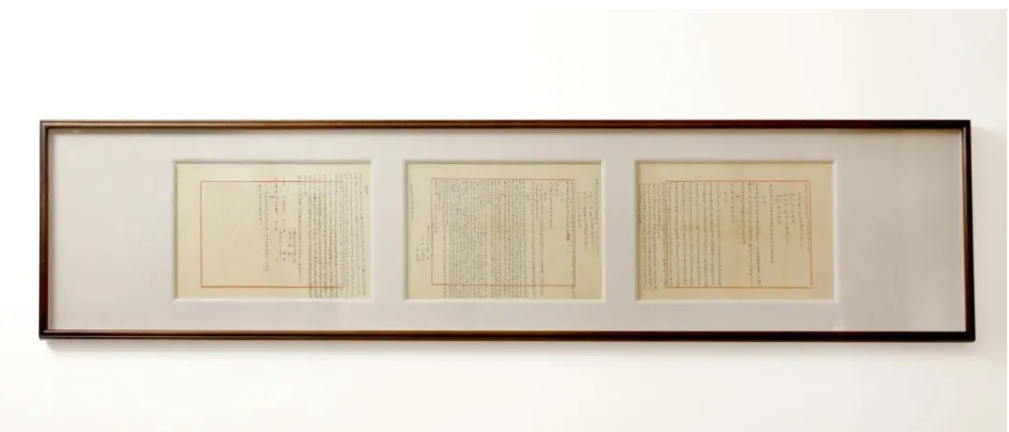

这张民国三十四年上海地方法院民事判决更为难得。它是当时法官手写的一审、二审民事判决,完整地展现了案件的裁判结果与法官的审理思路。

二楼合伙人办公室里,悬挂有一块“贵德”牌匾。匾上载明,它此前的归属者“詠德博士胡大律师”,“毕业于美国西北大学法科,回国后在沪执行律师任务,顾全道德保障”,因而获得了“贵德”之赞。这恰与天同“德法相融,天下大同”的理念契合,是我们执业的榜样与标杆。

繁忙律师日常中的诗意栖居

办公楼是律师事务所精神气质的体现,更实实在在地承载着律师们的工作与生活。判断律师事务所优秀与否的终极标准,还在于是否拥有真正优秀的律师,并为他们提供发挥才能的最佳空间。为了让优秀的律师们舒适便捷地工作,在工作中收获愉悦感和成就感,我们在办公楼设计上下足功夫。

工作之余,可以在一楼的玻璃窗边用餐、休憩。午后的阳光下,窗外的罗汉松郁郁葱葱,桂花的怡人香气飘进窗来,沁人心脾。

二楼的天台,是绝佳的休憩空间。可以在这里眺望楼前的草坪与绿荫,放飞思绪,也可以约两三好友,在沙发椅上谈天说地。

不久后,正在紧锣密鼓装修中的11号楼也将投入使用。这整栋三层的办公楼将成为律师们最主要的办公空间。7号楼与11号楼形成合围之势,中间就是那一大片让人赏心悦目的绿地草坪。

桂开二度:天同与老洋楼的初见之缘

当我们9月来到这里的时候,正是7号楼门前桂花盛开的季节,国庆期间应已过了花期。然而,就在我们10月10日开工的时候,竟惊喜地再度闻到桂花香。仔细看后发现,除了上一轮开放后已经干枯的花蕊,树枝上又冒出了许许多多嫩黄色的小花骨朵儿,星星点点,颇为可爱。这更让我们不由得对这栋老洋楼有了更多亲近感,仿佛感受到它在欢迎着我们的到来。

从京城青砖红瓦的民清四合院,到上海中西合璧的百年老洋楼,天同的“调调”总是和建筑不谋而合:天同人沉稳坚定,在争议解决的难题面前,我们苛刻极致、当仁不让,正如老洋楼当年的建造者,一砖一瓦均倾进毕生之力。天同人平和专注,追求极致,正如这些百年建筑,不随着世代更替而盲目从众,始终保持着最本真的初心和原始的风貌。

所谓建筑歌颂生命,正是因为建筑与居住者的气质必然融合为一。我们十分幸运,天同与老洋楼,是那么的默契。

当然,我们更相信,这种默契不仅是天同和老洋楼之间的,更是所有心怀工匠精神的法律人之间的。在设计老洋楼的每一处细节,将我们对于法律服务的理解倾注入其中的时候,我们总忍不住想到未来与全国法律人好朋友们分享这里的场景,并因此兴奋不已。

今天,我们终于能把它的样貌呈现到大家面前。愿与诸君共鸣、共响,更愿在这里与诸君相聚、相遇,畅谈我们共同的法律理想与未来期待。