注:本文原载《云南社会科学》2019年第5期,第95-105页,本次推送有调整。

本文共计20,024字

摘要:民法典以解决纠纷为首要任务,请求权基础以法律适用为主要功能。就此而言,民法典编纂绕不开请求权基础问题。依据是否以实证条文体现,可区分“已条文化的请求权基础”与“未条文化的请求权基础”。方法论上,前者的体系化诉诸既有规范的解释,后者的体系化则取向于立法中的漏洞填补,二者共同整合为请求权基础的内在体系。在条文组织、规范配置与体系构造等层面,以请求权方法优化立法技术,则是请求权基础外在体系的要求。

目 录

一、民法典编纂应认真对待请求权基础

(一)民法典的任务与请求权基础的功能

(二)请求权基础体系是展开公因式的规范全貌

(三)请求权基础已成为民法教义学的焦点

二、已条文化的请求权基础

(一)请求权基础的规范识别

(二)请求权基础的系统梳理

(三)请求权基础的体系优化

三、未条文化的请求权基础

(一)有成熟表述的请求权基础(或其辅助、防御规范)

(二)仍在争议中的请求权基础(或其辅助、防御规范)

(三)法外空间与请求权基础开放性

四、立法技术层面请求权基础的体系化

(一)条文组织

(二)规范配置

(三)体系构造

五、结语

“法即法的负负得正”,德国法学家沙普(Jan Schapp)与舒尔(Wolfgang Schur)在著作中援引黑格尔这句名言,意在表明,唯有通过“不法”,“法”才得以界定,无“不法”也就无所谓“法”。[1]根据这一典型的黑格尔“正题-反题-合题”定式,法律所规定的,无非是何为“不法”、如何消除“不法”并重建“适法”状态。以上三个环节,恰好可以用来说明请求权基础的适用过程:“何为不法”对应请求权之产生,[2]“如何消除不法并重建适法状态”则构成请求权的内容。

这一视角,也正体现了民法作为救济法的特点。民事纠纷一旦发生,法官寻找可供适用的法律规范时,往往以原告对被告所提出的“请求”为线索。探寻请求权基础即成为法律适用的核心。[3]这也意味着,为实现请求权基础的体系化,民法典编纂应以规范的适用为重要考量指标,反过来说,法典对于请求权基础规范的囊括程度,亦可印证与检验法典的体系周延程度。

基于上述考虑,本章拟以请求权思维为视角,考察法典的规范配置与请求权基础体系化之间的密切关联,所要讨论的问题是:民法典编纂为何必须考量请求权基础(第一部分),怎样构建请求权基础体系(第二、三部分),以及如何在立法技术层面落实请求权基础体系(第四部分)。另需说明的是,本章所称请求权基础体系,系指各类请求权基础及其辅助规范、防御规范共同形成的规范整体。

一、民法典编纂应认真对待请求权基础

民法典编纂应考量请求权基础问题有三个层面的原因:其一,功能层面的原因是,民法典与请求权基础均以解决纠纷为旨归;其二,逻辑层面的原因是,请求权基础体系是民法公因式展开后的规范全貌;其三,现实层面的原因是,无论在理论、教学还是实务中,请求权基础均已成为民法教义学的焦点。

(一)民法典的任务与请求权基础的功能

与公法奉行“法无授权即禁止”不同,私法以“法无禁止即自由”为原则。相应的,在强制与任意的区分下,作为私法载体的民法典,必然以任意规范为主要内容。任意规范的拘束对象是法官而非当事人。[4]民法规范亦因此主要体现为裁判规范。[5]这意味着,集民事规范于一体的民法典,应便于法官寻找裁判规范(找法)。

那么,法官要找的“法”是什么?民法典既然以解决纠纷为旨归,相应的规范体系就必然体现为“救济权”体系。自温德沙伊德(Bernhard Windscheid)从“诉权”中剥离出实体法上的“请求权”概念,[6]“请求权”即在私法救济体系中居于枢纽地位。典型的民事纠纷表现为原告请求被告为或者不为一定的行为,即表现为一定的请求权要求。据以支持原告之请求权主张的规范,即“请求权基础”。“无请求权基础即无请求权”,[7]民事领域的法官找法,本质上是找寻请求权基础规范。[8]

“请求权基础”并非孤立概念,背后嵌套的是体系化的法律适用方案,即“请求权基础探寻方法”。请求权方法的提问方式是“谁得向谁依何种规范为何种请求”,检视程式上有两个特征:其一,依一定顺序依次检索各个请求权基础;其二,对单个请求权基础(主要规范)的检视,并不限于该条文自身,而是对其各层级构成要件(辅助规范)与抗辩(防御规范)的全面检视。

既然民法典的首要任务是解决纠纷,即方便法律适用,而法律适用的核心是找法,即寻找请求权基础,那么,在民法典编纂过程中,就应认真对待请求权基础与请求权方法,将找法问题提前纳入立法考量。

(二)请求权基础体系是展开公因式的规范全貌

德国民法典的五编制及其影响下的民法典编纂,均以“提取公因式”为核心技术,按照抽象程度递减的方式为规范排序:总则编的规则最具有一般性,即使进入各分编,仍然遵循总则在先、分则在后的编排体例,不断重复从一般到特别的体系逻辑。但法律适用的“找法”过程恰恰相反,遵循的是从特别到一般的检索程序。

请求权方法作为法律适用方法,体现的是从特别到一般的思维过程。与之相应,请求权基础体系是将公因式展开后的民法体系,从而可直接适用于司法裁判。它是德国民法思维的主导,梅迪库斯(Dieter Medicus)称其为“民法教学法的脊梁”,[9]被深度植入学理、教学与实务之中。德国民法教义学的最新发展,即以请求权基础为线索重述民法,彼得森(Jens Petersen)认定请求权基础是民法的内在体系,[10]沙普直接将民法定义为请求权基础体系。[11]

德国的请求权基础研究是“法典在先、学理在后”,我国的状况则相反,“学理在先、法典在后”。如果说法典编纂以“提取公因式”为核心技术,那么最严谨的做法似乎应是,先铺开公因式提取之前的民法规范全景图,再探讨在多大的范围内、提取多少层级的公因式。而请求权基础与其辅助规范、防御规范形成的规范群落,就为我们提供了这样的规范全景图。

(三)请求权基础已成为民法教义学的焦点

鉴于请求权基础对法律适用的重要意义,近年来它已成为我国民法教义学的焦点,受到理论、教育与实务的多方瞩目。请求权基础进入我国主流学术视野,大约源自王泽鉴先生的《法律思维与民法实例:请求权基础理论体系》2001年在大陆出版(2009年更名为《民法思维:请求权基础理论体系》)。[12]此后,请求权基础越来越向民法教义学的中心位置靠拢。[13]同时,请求权方法也引领了民法案例教学的热潮,并催生出一系列教学副产品。[14]尤其是2019年全国各大院校掀起的请求权基础(鉴定式)案例教学热潮,更是呈现出一派“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”的景象。[15]

请求权基础在学术研究、法学教育中已炙手可热,司法实务对请求权基础的兴趣则似乎犹在学术理论之上。

一方面,法官群体积极投入请求权基础研究。邹碧华法官的《要件审判九步法》即将请求权方法融入审判实践。[16]国家法官学院自1998年起,与德国国国际合作机构共同举办法律适用方法培训班,并自2012年起出版《法律适用方法》系列丛书。[17]2019年最高人民法院对《民事案件案由规定》的释义书,则直接以《最高人民法院民事案件案由适用要点与请求权规范指引》为题。[18]

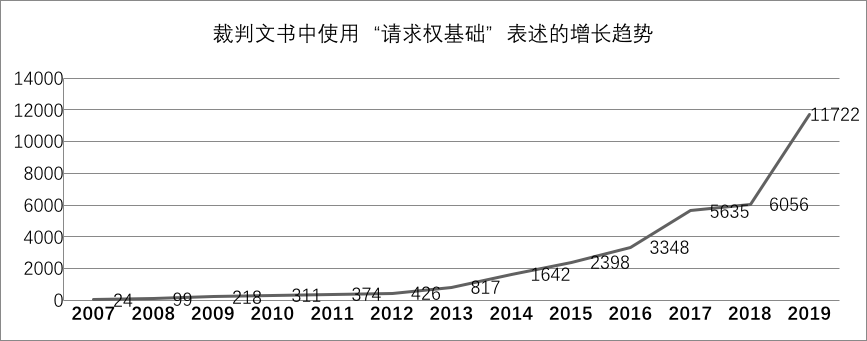

另一方面,实务界已接纳请求权基础并将其运用于审判实践,且这一趋势仍在迅猛发展之中。2019年《全国法院民商事审判工作会议纪要》中,明确提出“注意树立请求权基础思维”。各级法官在裁判文书中高频使用“请求权基础”表述,以北大法宝司法案例库为例,截止2021年5月20日,全文检索“请求权基础”,共命中54501篇裁判文书。下图归纳了其中2007-2019年间使用“请求权基础”表述的裁判文书数,直观地显示了这一趋势:

如同医学本身不是目的,治愈病人才是,法典本身也不是目的,解决纠纷才是。民事纠纷的“请求→抗辩”架构决定了,民法典作为体系化的纠纷解决方案,以判断“请求”是否成立为首要任务。在此意义上,民法典的品质很大程度上取决于,是否完备呈现了请求权基础规范体系。[19]面对立法的急迫与实践的急需,必须认真对待请求权基础问题。

二、已条文化的请求权基础

请求权基础的体系化,可区分已条文化与未条文化的请求权基础分别探讨。民法典出台前,我国民事立法的主体工程即已完成,法学研究进入关注法律适用的“解释论”阶段成为学界共识。民法典编纂首先体现为体系化重述既有规范。重述已条文化的请求权基础,以请求权基础的规范识别为前提、系统梳理为路径、体系优化为目标,方法论上须诉诸规范解释。

(一)请求权基础的规范识别

请求权基础的识别须借助请求权方法。判断一项规范是否属于请求权基础,切入点是法律效果而非构成要件。如“损害赔偿”的请求权基础,法律效果常表述为“有权请求损害赔偿”或“有义务为损害赔偿”。但指向“损害赔偿”的请求权规范并非唯一,这又涉及请求权基础多元性。法律适用中,多元请求权基础有其检视次序,原则上越特别的请求权基础越应置于前列,[20]以避免检视某请求权基础时,需以其他请求权基础为前提。[21]检视次序通常如下:合同请求权→类似合同的请求权→无因管理请求权→物法上的请求权→侵权与不当得利请求权。全面的请求权基础识别可循此顺序展开,但囿于篇幅,本章仅以合同与物法中的个别请求权基础为例进行说明。

1.基于合同的请求权基础示例

请求权基础可分为请求权基础规范与法律行为两类。合同本身就是请求权基础,可排除任意规范的适用。但在法典编纂层面,更有意义的仍是法律规范。合同请求权有原生请求权与派生请求权之别。以买卖合同为例,原生请求权基础规范分别是原《合同法》分则买卖合同章第135条(出卖人主给付义务,《民法典》第598条)与第159条第1句(买受人主给付义务,《民法典》第626条第1句)。但首要的派生请求权基础规范却并不在买卖合同章,而是原《合同法》总则第107条(违约责任,《民法典》第577条)。因为所有的合同都涉及违约责任,原《合同法》总则第107条实为所有合同共用的派生请求权基础规范,从而属于合同法的“公因式”,位于合同总则。

2.基于物法的请求权基础示例

物法上的请求权基础数量远少于合同法,因为物权的直接效力并非“请求”,但物权的保护与实现仍须借助“请求”实现。物权的保护被规定于原《物权法》第3章第32-38条(对应《民法典》第233-239条),但这7项规范中仅原《物权法》第34条(《民法典》第235条)与第35条(《民法典》第236条)为真正的请求权基础规范,其余均为参引规范。以原《物权法》第37条为例:“侵害物权,造成权利人损害的,权利人可以请求损害赔偿……”。该规范虽具有请求权基础的外观,但并非独立的请求权基础规范,因为侵害物权致害成立侵权责任,应适用一般侵权规则,即原《侵权法》)第6条第1款,[22]原《物权法》第37条不能作为独立的裁判依据。《民法典》第238条通过增加“依法”二字明确了其参引性规范的属性。

归纳而言,请求权基础识别的重点有二:其一,拆解“括号外”各层级“公因式”中涉及的请求权基础(如原《合同法》第107条=《民法典》第577条),使其与“括号内”的请求权基础相链接。其二,甄别真正的请求权基础,筛除隐藏在请求权基础外观下的参引规范。我国民事法律中原本存在大量此类“似是而非”的请求权基础(如原《物权法》第37条),增加了识别难度。但《民法典》通过在条文中增加“依法”的表述,使很多隐藏的参引规范得以显形。

(二)请求权基础的系统梳理

逐一识别之后的作业,是请求权基础的系统梳理:一方面,以各请求权基础为线索,梳理其各层级的辅助规范与防御规范;另一方面,以总分则的区分为前提,梳理总分编制与请求权基础体系的关联。

1.主要规范、辅助规范与防御规范

请求权方法以对请求与抗辩的对抗性考量为基础。与其攻防结构相应,请求权基础(主要规范)之外的规范,其作用或在于进一步具体化请求权基础之构成要件与法律效果,从而为辅助规范;或在于规定权利未发生的抗辩、权利已消灭的抗辩,以及权利行使抗辩,从而为防御规范。辅助规范与防御规范也有层级之分。

以合同解除后的损害赔偿请求权为例,其主要规范为《民法典》第566条第1款(原《合同法》第97条)。《民法典》第563条(法定解除事由,原《合同法》第94条)为第566条的辅助规范。《民法典》第590条第1款第1句(不可抗力免责,原《合同法》第117条第1款第1句)为第566条的防御规范。《民法典》第590条第2款(迟延后的不可抗力不免责,原《合同法》第117条第1款第2句)则为该条第1款第1句的防御规范(防御规范的防御规范)。《民法典》第180条第2款(不可抗力定义,原《合同法》第117条第2款)则同时构成上述第563条第1款第1项、第590条第1款第1句、第590条第1款第2句的次级辅助规范。

2.总分则编制与请求权基础体系

实证法无论在形式上是法典还是单行法,只要使用“提取公因式”的立法技术,就必然出现规范的双重不完整:括号外的公因式不完整,括号内剩余的规范也不完整。[23]由此产生规范链条的断裂,无法直接适用于案件裁判,请求权方法则提供了弥合规范裂缝的工具。

(1)请求权基础规范主要栖身于分则

总分编制之下,请求权基础规范依其类型分散于各分编之中。物权编中除物权保护与占有保护请求权之外,限制物权人与所有权人间也存在法定的给付关系,设定物权的合同(如抵押合同)也可能产生请求效力(如请求履行登记义务),从而构成请求权基础。基于合同与类似合同的请求权基础集中于合同编,但舍债总而单设合同编的体例安排,需要为适用于所有债之关系的给付障碍请求权寻找栖身之所。人格权编除消极防御性请求权规范外,大多体现为侵权请求权基础的辅助规范。侵权编的请求权基础较为集中,但现行规则中仍欠缺违反保护性法律侵权与故意悖俗侵权规则。

(2)总则供给共用的辅助与防御规范

在主要、辅助与防御规范的分类下,总则编的规范大多为请求权基础的辅助或防御规范,如法律行为、意思表示是合同请求权的辅助规范,诉讼时效是各类请求权基础的防御规范。可依抽象程度将辅助与防御规范划分为两类:一类抽象程度较高,构成各类请求权基础共同的辅助或防御规范,属于“公因式”规则;一类抽象程度较低,仅针对特定的请求权基础发挥辅助或防御功能,常附从于分则中的请求权规范而出现。

(三)请求权基础的体系优化

虽然当下民法教义学已进入精细研究阶段,法学方法的运用深入制度细节,藉法律解释可抚平规范褶皱,但借法典编纂之机直接优化条文,仍不失为更便宜的路径选择。请求权基础的体系优化可从法效、要件、抗辩与举证四个层面切入。

1.法效层面

法效层面的优化重点,是避免请求权基础的冗余与错位。冗余者,如原《民法总则》(《民法典》总则编)民事责任章,多数规范只是重复整理下层规范,看似具有请求权基础的外观,但是否属于独立的请求权基础仍颇值疑问,徒增识别与检索障碍,对法律适用或非有益。错位者,如原《合同法》第121条第1句:“当事人一方因第三人的原因造成违约的,应当向对方承担违约责任。”该规范同样具备请求权基础外观,但功能仅在于确认合同的相对性,并非请求权基础规范。[24]但《民法典》第593条将第1句改为“……应当依法向对方承担违约责任”, 通过增加“依法”二字明确了该规范并非请求权基础。

2.要件层面

要件层面所涉为各层级的辅助规范。请求权基础规范的要件是否齐备,须借助其辅助规范判断。欠缺相应辅助规范者,即存在“隐藏要件”,如过错的判断以具备责任能力为前提,而原《侵权法》却并未为侵权请求权基础配置相应的责任能力规则,《民法典》侵权责任编亦然。再如,原《民法总则》第164条(《民法典》第14条)之滥用代理权责任规范,仅规定代理人“承担民事责任”、恶意串通的代理人与相对人“承担连带责任”,而此类责任的性质与范围,以滥用代理权行为有效与否为其先决问题,应配置相应的辅助规范。

3.抗辩层面

抗辩层面所涉为各层级的防御规范。优化的方向有二:其一,甄别要件与抗辩,如欠缺行为能力是法律行为的效力障碍事由(而非生效要件),实为抗辩而非要件(见下文第四部分条文组织示例)。其二,辨析抗辩对象,抗辩可针对主要规范,也可针对辅助规范,还可针对防御规范。

如在“请求→抗辩→抗辩排除”的视角下,原《合同法》第142条(《民法典》第604条)之交付移转风险规则,实为一项抗辩排除规范。出卖人交付标的物后,标的物意外毁损灭失致给付不能的,不必再为给付。那么,基于双务合同的牵连性,针对出卖人的价金请求权(请求),买受人本应取得拒绝给付的抗辩,也不必再履行对待给付(抗辩)。但在买卖合同中,买受人却因交付而承受价金风险,拒绝履行的抗辩被排除(抗辩排除)。在此“请求→抗辩→抗辩排除”的规范链条中,原《合同法》仅规定了其中的“请求”(第159条第1句=《民法典》第626条第1句)与“抗辩排除”(第142条=《民法典》第604条),却欠缺链接二者的“抗辩”(双务合同的给付不能方丧失对待给付请求权),[25]导致原《合同法》第142条的抗辩对象“缺位”。《民法典》沿袭了此之“缺位”。

4. 举证层面

举证分配很大程度上是实体法问题,[26]要件与抗辩的区分即直接影响举证分配。请求权方法中单个请求权基础的检视步骤,所呼应的恰是举证分配。特定请求权基础是否成立,须完成“请求权已成立→未消灭→可行使”三个层次的检索,拆解为四个步骤:第一,满足请求权成立要件;第二,不存在请求权未产生的抗辩;第三,不存在请求权已消灭的抗辩;第四,不存在阻止请求权行使的抗辩权。后三步所涉均为抗辩,由被告举证。民法典编纂中,若将所有条文均置于请求权基础检视框架中予以验证,其举证分配将一目了然。

如原《物权法》第34条(《民法典》第235条)所规定之“无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物”,条文表述即违反了举证负担:该条所涉为物权请求权中的原物返还请求权,占有本权应为原物返还请求权的抗辩事由(消极要件),仅在占有人举证存在占有本权时,才可排除物权人的返还请求;而该条的文义却易使人误以为占有人“无权”是原物返还请求权之积极要件,从而误将占有人欠缺占有本权的举证负担分配于物权人。

通过识别请求权基础,梳理其辅助与防御规范,并在法效、要件、抗辩与举证层面系统优化“已条文化的请求权基础”,一方面可对既有规范中的主要、辅助与防御规范进行体系整合,另一方面这种“地毯式”检查也标记出林林总总的法律漏洞,须借助“未条文化的请求权基础”进行漏洞填补。

三、未条文化的请求权基础

未条文化的请求权基础或辅助、防御规范,有些已有成熟表述,有些仍在争议中。已有成熟表述的,可直接条文化入典。仍在争议中的,部分可通过政策决断入典,其余则不若有意识地进行立法留白。此外还应甄别法外空间与规范漏洞,并保持法典的开放性与演进可能。

(一)有成熟表述的请求权基础(或其辅助、防御规范)

私法领域,法官不得以法无明文为由拒绝裁判,因而私法法源并不限于已条文化的规范。针对未条文化的请求权基础,首要工作是梳理已达成专业共识、且形成成熟表述的主要规范及其辅助、防御规范,以条文化的形式固化通说。所谓成熟表述,可能体现为学理表述、判例表述,也可能体现为比较法表述。

1.有成熟表述的主要规范示例

以纯粹经济损失为例。此类非因绝对权受侵害而发生的财产损害,原则上并非侵权法的保护对象,因其不具有对世性,从而不可期待他人防免。原《侵权法》与《民法典》侵权责任编均未明确规定。但自对世性着眼,也就意味着纯粹经济损失若具备公示可能,就不应再拒绝为其提供救济。基于保护性法律与善良风俗产生的行为义务,就提供了这样的公示可能,因上述行为义务本身即具有对世性,从而违反保护性法律或故意违反善良风俗造成他人纯粹经济损失,即应承担侵权责任。[27]《德国民法典》第823条第2款、第826条,我国台湾地区“民法”第184条第1款第2句与第2款的正当性即在于此。关于违反保护性法律侵权与故意悖俗侵权,我国学理也有成熟表述,[28]在法典中予以条文化或为更优的方案。

2.有成熟表述的辅助规范示例

如关于间接占有的定义性规范,是典型的有成熟表述的辅助规范(《德国民法典》第868条)。原《物权法》第五编虽然规定了占有制度,但此之占有是否包括间接占有,实定法并未表态。但并不能因此即武断认定,应对间接占有持否定态度。全国人大常委会法制工作委员会在原《物权法》第27条(《民法典》第228条)的立法理由中,多次使用间接占有解释占有改定。[29]《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第88条也使用了“间接占有”。法院也在裁判文书中广泛使用“间接占有”术语,不仅有判决明确指出间接占有属于占有,[30]还有判决在实质上承认多级间接占有,[31]认为多重转租的中间转租人为占有人。间接占有规则作为有成熟表述的辅助规范,同样具备入典条件。但遗憾的是《民法典》最终仍未将该概念纳入法典,不过全国人大常委会法制工作委员会对《民法典》第228条的立法理由中同样多次使用间接占有概念解释占有改定制度。[32]

3.有成熟表述的防御规范示例

以给付风险为例。债务人原应负担给付义务,直至达到清偿效果。但若给付风险已经移转,则债务人不必再为给付,从而给付风险的移转规则,系针对债权人原给付请求权的防御规范。特定之债的给付风险自合同生效时移转,[33]种类之债的给付风险自特定化时移转。[34]给付风险存在于所有债权债务关系中,是应位于债总的债法“公因式”。但我国当前《民法典》未设债总,原《合同法》与《民法典》合同编均未就给付风险单设规则。虽然《最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第11条(2020年修订前为第14条)将特定化作为种类物买卖价金风险移转的前提,但也未能揭示特定化与给付风险的关联。然给付风险早有成熟表述,完全可条文化入典。

(二)仍在争议中的请求权基础(或其辅助、防御规范)

争议中的请求权基础,若已存在明确的政策决断,则可依请求权基础类别,确定其问题领域与争议焦点,并提出解决方案。对于理论研究尚在发展中、没有形成固定案型的请求权基础,则可有意识地进行“立法留白”,设置“计划内”的规范漏洞。

1.政策决断示例

法律争议的决断有些取向于政策考量,[35]如农村承包地的三权分置。《中华人民共和国农村土地承包法》与《民法典》物权编区分土地承包经营权与土地经营权,并规定流转期限五年以上的土地经营权,不登记不得对抗善意第三人,[36]土地经营权担保不登记不得对抗善意第三人。[37]据此,五年以下的土地经营权无登记能力,只能体现为债权;而五年以上的土地经营权,产生对抗效力以登记为前提。

但基于政策的立法决断虽可入典,却无法消弭争议:五年以上有登记资格却未登记的土地经营权,与五年以下不具有登记资格的土地经营权,在权利效力上是否应区别对待?以租赁方式流转土地经营权超过五年且经登记者,是否成为次级用益物权,从而此类承租权为法定物权?不足五年的土地经营权不具有登记能力,其上得否设立担保物权?在五年以上但未登记的土地经营权之上设立担保物权,担保物权的登记是否以土地经营权的权属登记为前提?单纯基于政策考量的规范设计无法“自转”,应借助民法体系内在的概念与制度资源,实现与既有体系的衔接。

2.立法留白示例

“在一个只能由科学解释的问题上,只要科学解释还没有形成,一切还在酝酿中,法学界还在争论将要制定的规则的效力范围,对此的思考还没有得出结果时,立法只能沉默。”[38]以实践中颇具争议的让与担保为例。让与担保否定论的理由是,让与担保是通谋虚伪表示,违反物权法定、流押流质禁止,且欠缺公示导致隐秘担保。让与担保肯定说则认为,让与担保所让渡的权利虽超出其经济目的(担保),但双方当事人约定担保,仍出于真实的效果意思,与通谋虚伪的表面行为不同。让与担保的本质并不是“担保物权”,而是“担保债权”,担保义务成立于债权层面而非物权层面。受让人取得的是具有绝对性但同时受债法限制的完全物权。在对外关系,担保权人取得完全所有权;在内部关系,仅得在担保目的范围内行使其权利。[39]即使在肯定说之下,对于让与担保的客体(是否限于动产)、清算义务、非从属性等问题也远未形成统一见解。对于此类问题,《民法典》的立法留白可为裁判与学理提供发展空间。

(三)法外空间与请求权基础开放性

并非所有法律沉默都应被视为漏洞,只有在非属“法外空间”的问题上欠缺规则时,才有“漏洞”可言。因而,有必要对法外空间予以甄别,探究模糊地带的问题何时以及如何纳入规范视野。同时,还应保持体系的开放性与演进可能。

1.法外空间的甄别

法律秩序放弃对“法外空间”进行评价,既不评价其为合法,亦不评价其为非法,只是将其视为“不禁止”,让诸行为人自己以其自由良心判断,并且不论结果如何,均宽容这种判断。[40]法外空间的甄别难点之一,即情谊行为。情谊行为与法律行为的区别在于,行为人是否具有受法律约束之意思。因二者区分在发生给付障碍时才有意义,[41]所以除了是否无偿之外,判断的关键还在于当事人是否认真考虑过不履行的后果。情谊行为通常无法作为合同请求权基础,因其排除合同给付义务与违约责任,但并不必然排除保护义务等附随义务。情谊行为也不排除侵权责任,但仍得类推无偿合同的责任优待。[42]原因在于,有法律拘束意思的无偿法律行为尚且享有责任优待,无法律约束意思的情谊行为更应如此。

2.体系开放与演进

请求权基础体系是演进中的开放体系。作为裁判规范的民法典也应保持其开放性与演进可能。民法典中的法律原则堪当此任。法律原则没有明确的构成要件与法律效果,用于案件裁判时必须予以具体化。它虽引导裁判的方向,但并不要求作出特定决定。因而,法律原则体系绝非封闭体系,而是永未完成、也不可能完成的开放体系。[43]

以“附保护第三人作用合同”为例,该理论即诚信原则的具体化。为了避免侵权责任在救济方面的缺陷,德国法院基于诚信原则,通过判例形成了“附保护第三人作用合同”理论,典型情形如顾客的幼年女儿被商场地板滑倒,债法改革时该理论被《德国民法典》第311条第3款第1句条文化。原《合同法》与《民法典》合同编对此均无明文,理论与实务也未形成统一见解,但仍不妨在个案裁判中,基于诚信原则将合同债务人的保护义务扩张至此类第三人。

综上,对于未条文化的请求权基础或其辅助、防御规范:若已形成成熟表述,即可以条文化的形式入典;若仍在争议中,除因政策决断必然入典的规范外,可有意识地设置立法留白,留待学理与判例继续发展;同时,还应避免混淆法外空间与法律漏洞,并借助法律原则保持体系的开放与演进。

四、立法技术层面请求权基础的体系化

整合“已条文化的请求权基础”与“未条文化的请求权基础”,即形成请求权基础的内在体系。余下的任务是在立法技术层面,构建请求权基础外在体系,以请求权方法组织民法素材。自微观至宏观依次涉及条文组织、规范配置与体系构造三个层面。

(一)条文组织

以请求权方法组织条文最为精确:从法律效果切入,拆解权利主体、义务主体、适用前提、抗辩事由与举证分配。立法技术层面最可关注的是要件与抗辩的区分。兹以法律行为的成立与生效为例。

依原《民法总则》第134条(《民法典》第134条),法律行为的成立要件是具备意思表示。原《民法总则》第143条(《民法典》第143条)则规定:“具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。”自文义观察,该条规定的是法律行为的 “一般生效要件”。此外,特定法律行为可能还须满足“特别生效要件”,如登记、批准等。归纳而言,法律行为生效似应满足三层“要件”:成立要件→一般生效要件→特别生效要件。但若将其置于请求权基础的攻防结构之下,即不免令人生疑。

依请求权基础的攻防模式,要件由请求人举证,抗辩由相对人举证。以上述法律行为的三重“要件”为出发点,合理的推论只能是,提出请求者有义务举证上述“要件”均满足。然而,基于私法自治理念,法律行为一经成立,即应被推定为有效,怀疑其效力者负担反证推翻的义务。这样的举证分配也符合原《民法总则》第136条(《民法典》第136条)第1款之表述:“民事法律行为自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。”据此,行为能力、意思表示瑕疵、违反法律强制规定、违反善良风俗等事由,并非请求人的举证事项,而是相对人应予反证的效力障碍事由,从而并非要件而系抗辩。[44]

进而言之,法律行为之效力检视,实可分为四阶:其一,成立要件;其二,特别生效要件;[45]其三,不存在效力尚未发生的抗辩,如各类无效事由,及效力待定且未经补正的事由;其四,不存在效力嗣后消灭的抗辩,如各类可撤销事由。其中,前两阶为要件,后两阶为抗辩。由此反观原《民法总则》第143条(《民法典》第143条),该条的表述逻辑似乎是为了“正面”规定法律行为的有效条件,从而与原《民法总则》第144-154条(《民法典》第144-154条)之“反面”的效力瑕疵规则相呼应。但若以请求权思维检查,则该条实为一项“迷惑”性规范,“要件”与“抗辩”错位。

(二)规范配置

以请求权基础为指针的规范配置,突出以规范属性确定配置模式,立法技术上必然要求有意识地区分主要、辅助与防御规范,完全与不完全法条,强制与任意规范。

1.主要、辅助与防御规范的配置

具有体系关联的请求权基础(主要规范)应以规范群的形式出现。如原《物权法》第242-244条(《民法典》第459-461条)所涉实为“占有人与回复请求人的权利义务关系”,只有存在物权人的回复请求权,且物权人向无权占有人主张返还占有物时,后者无权占有期间所生的收益、费用、损害等问题才会显现,因而上述规范实为物权返还请求权的“从请求权”或其“附从后果”,体例上紧随物权返还请求权(原《物权法》第34条=《民法典》第235条)或更可取。

辅助与防御规范的配置,依其抽象程度不同而区分为两类:其一,多个请求权基础共用的辅助或防御规范,因具备公因式的性质,应位于各层级的总则中,如合同成立的要约承诺规则可置于总则(物权编、婚姻家庭编、继承编,甚至人格权编均有合同)。其二,针对特定请求权基础的辅助或防御规范,体例上应紧随其主要规范,如正当防卫、紧急避险仅保护绝对权,在效力上为不法阻却事由,为侵权请求权基础的防御规范,可置于侵权编。

2.完全法条与不完全法条的配置

立法技术层面,应尽量避免将请求权基础设置为不完全法条。辅助规范对应说明性法条,防御规范对应限制性法条。参引规范的设置应以必要为限。我国既有民法规范配置的一大流弊,是滥用注意规范。注意规范常具有请求权基础的外观,但并非真正的请求权基础,无法作为独立的裁判依据,虽然在解释上可将其界定为参引规范,但由此徒增立法、释法、用法成本,有悖法典的体系融贯要求与裁判规范属性。

3.强制规范与任意规范的配置

基于民法的私法属性,法典中的请求权基础大多体现为任意规范,系当事人未明示排除,从而“默示”选定的规范依据。立法技术上不必以“当事人另有约定的除外”指示任意规范。因为所有任意规范均使用该表述实无必要,而仅在个别任意规范中使用该表述又易生误解:未使用该表述者是否即为强制规范?不若明确强制规范的表述模式,其余即为任意规范。

解释性与填补性任意规范的区分也至关重要。解释规范的典型表述,如《德国民法典》第154条第2款(当事人约定合同应作成证书者,有疑义时,证书未作成前,合同未成立),或我国台湾地区“民法”第166条(契约当事人约定其契约须用一定方式者,在该方式未完成前,推定其契约不成立)。与之对照,原《合同法》第32条(当事人采用合同书形式订立合同的,自双方当事人签字或者盖章时合同成立)与《民法典》合同编第490条第1句(当事人采用合同书形式订立合同的,自当事人均签字、盖章或者按指印时合同成立),却是以填补规范的模式设置解释规范,[46]可能不当限制自治空间。

(三)体系构造

请求权基础体系所呈现的,实质是提取公因式之前的民法体系全貌。民法典体系构造的核心在于发现并提取公因式。公因式提取的方式与程度,决定了法典的面貌。但若公因式的抽象度过高难免导致意义空洞,提取层级过多则会导致规范断点频现。因而,立法中如何提取公因式,何时嫁接典型列举、类推扩展技术即成难题。

1.公因式的发现与提取

公因式的发现与提取并非任意为之,而是有其逻辑证成模式,可以总则编为例。总则编作为民法典的“公因式”,设有基本规定、自然人、法人、非法人组织、民事权利、民事法律行为、代理、民事责任、诉讼时效、期间计算共10章。其中真正撑起总则的是法律行为(含代理)。法人、非法人组织章,固然有其“公因式”的一面,但若依法人类别,将相应规范拆解于公司法等特别法中,并不影响甚至更便于法律适用。民事权利、民事责任章,则只是在重申下级规范,并非真正的公因式。诉讼时效章以债权为典型规范对象,也并非必须置于总则。基本规定、自然人、期间计算章的规范体量较小,以“序编”代之也未尝无可。换言之,若非法律行为规范,总则本身是否必要都可质疑。[47]

那么,“法律行为”是否堪当民法的公因式?《民法典》分编以债物二分为基本架构,我国当前的《民法典》虽未设债总,但物权编、合同编、侵权责任编的设置仍遵循物债二分的逻辑。若法律行为是公因式,则至少应在债物两个领域均有适用。债法中法律行为的典型是债权行为(合同编),此并无疑义。争议不断的是,物编中是否存在物权行为。以总分编制的公因式提取技术观察,若没有物权行为,法律行为在物编的意义即非常有限,而如果法律行为主要表现为债权行为,将其提取为整部《民法典》的公因式,似有名不副实之嫌。由此推论,甚至可以说,没有物权行为也就不必有总则编。

2.类推扩展的使用比例

提取公因式不是唯一的体系构建原则,还要考虑找法的便利性。若公因式的抽象程度过高,反而可能引发过分泛化的担心,因为越是一般化的概念或规范,就越是空洞无意义,与案件事实的距离就越远,规范解释与类型化的难度就越高。另一方面,公因式的提取层级过多,也会导致规范链条的过度断裂,弥合规范裂缝的操作就越繁复。应与公因式提取技术结合使用的,系“典型例示+类推扩展”技术,该技术即可用于特定规范的设置,也可用于规范群落的体系安排。

“列举+概括”条款是该技术在条文组织中的体现,如原《侵权法》第2条第2款“本法所称民事权益,包括……等人身、财产权益”。该条款所列举者以绝对权为典型,未被列举的权益是否侵权法的保护对象,取决于它与列举的绝对性权益是否具有本质相似性。《民法典》侵权责任编未保留该条文,于法律适用而言,或许并非明智之举。

规范群落的体系安排中,适用“典型例示+类推扩展”的典型是买卖合同章。首先为买卖合同设立规则,再规定其他有偿合同参照买卖规则(原《合同法》第174条=《民法典》第646条),体现的并非公因式提取技术,而是类推扩展技术。公因式提取与类推扩展技术的使用比例是立法中极难掌握的分寸问题,但唯有找到二者间适当的平衡点,才能构建出真正的“裁判友好型”法典。

五、结语

法典体系化是旧问题,从请求权基础切入是新视角。以请求权基础为线索的规范体系,实质是以争议解决为导向的民法体系表达,可直接服务于法律适用。不独法律适用是争议解决过程,立法活动同样是争议解决方案的体系化。法律争议的“请求→抗辩”架构先在于法典,形式意义的民法可能体现为民法典,实质意义的民法却必然体现为请求权基础体系。民法典编纂中借助请求权方法,可系统升级既有的请求权基础(已条文化的请求权基础),甄别规范漏洞并予填补(未条文化的请求权基础),并保持体系的开放性。同时,请求权基础的体系化,也在条文组织、规范配置与体系构建等方面,对立法技术提出了更高要求。《民法典》出台后,请求权基础的体系化梳理,更是法律适用的关键。在此意义上,《民法典》并非请求权基础体系化的终点,而是新的开端。

注释:

[1] Schapp/Schur, Einführung in das Bürgerlichen Recht, 4.Aufl., München:Franz Vahlen, 2007, S.2.

[2] 原合同请求权除外。

[3] 分类上,民事诉讼可三分为给付之诉、确认之诉与形成之诉,请求权基础的探寻仅限于给付之诉。不过,三种类型的诉讼并不具有同等的重要性,具有绝对优势地位的是给付之诉,并且,确认之诉与形成之诉大多可作为给付之诉的先决问题而被吸收。

[4] 参见苏永钦:《寻找新民法》(增订版),北京大学出版社2012年版,第10页;朱庆育:《民法总论》(第2版),北京大学出版社2016年版,第51页。

[5] 张俊浩:《物权行为是民事裁判规范中的必要概念》,王洪亮、张双根、田士永主编:《中德私法研究》(第1卷),北京大学出版社2006年版,第248页;朱庆育:《民法总论》(第2版),北京大学出版社2016年版,第60-61页。

[6] 参见金可可:《论温德沙伊德的请求权概念》,《比较法研究》2005年第3期。

[7] Vgl.Brox/Walker, Allgemeiner Teil des BGB, 42.Aufl., München: Franz Vahlen, 2018, S.288.

[8] 可能的反驳是,民事诉讼不仅有给付之诉、还有确认之诉与形成之诉。但不可否认的是,三种类型的诉讼中以给付之诉最为重要,且确认之诉、形成之诉大多可作为给付之诉的先决问题而被吸收。

[9] Vgl.Dieter Medicus, Anspruch und Einrede als Rückgrat einer zivilistischen Lehrmethode, AcP 174(1974), S.313ff.

[10] Vgl.Jens Petersen, Anspruchsgrundlage und Anspruchsaufbau als Abbildung des inneren Systems der Privatrechtsordnung, in: Festschrift für Dieter Medicus zum 80. Geburtstag, Köln: Carl Heymanns, 2009, S.295ff.

[11] Vgl.Jan Schapp, Das Zivilrecht als Anspruchssystem, JuS 7 (1992), S.537ff.

[12] 参见王泽鉴:《法律思维与民法实例:请求权基础理论体系》,中国政法大学出版社2001年版;王泽鉴:《民法思维:请求权基础理论体系》,北京大学出版社2009年版。

[13] 参见杨立新:《民事裁判方法》,法律出版社2008年版;杨立新:《请求权与民事裁判应用》,法律出版社2011年版;王洪亮:《请求权基础的解释与反思》,法律出版社2015年版;朱庆育:《民法总论》(第2版),北京大学出版社2016年版,第560-568页;梁慧星:《裁判的方法》(第3版),法律出版社2017年版,第321-326页。

[14] 如吴香香:《法律适用中的请求权基础探寻方法——以“福克斯被撞致其猎物灭失案”为分析对象》,载陈金钊、谢晖主编:《法律方法》(第7卷),山东人民出版社2008年版,第223-234页;姚明斌:《论出卖他人之物:一个基于请求权基础的分析》,《研究生法学》2010年第3期;许德风:《论基于法教义学的案例解析规则——评卜元石:<法教义学:建立司法、学术与法学教育良性互动的途径>》,田士永、王洪亮、张双根主编:《中德私法研究》(第6卷),北京大学出版社2010年,第26-36页;田士永:《“民法学案例研习”的教学目的》,《中国法学教育研究》2014年第4辑,载黄进主编:《中国法学教育研究》(2014年第4辑),中国政法大学出版社2014年版,第77-91页;季红明、蒋毅、查云飞:《实践指向的法律人教育与案例分析——比较、反思、行动》,李昊、明辉主编:《北航法律评论》2015年第1辑,法律出版社2016年版,第214-228页;葛云松:《一份基于请求权基础方法的案例练习报告——对于一起交通事故纠纷的法律适用》,《北大法律评论》2015年第2期;朱晓喆《请求权基础实例研习教学方法论》,《法治研究》2018年第1期。《中德私法研究》自2011年起设“私法教室”,专栏刊载请求权基础案例报告(张双根、田士永、王洪亮、朱晓喆、纪海龙、吴香香等)。

[15] 包括但不限于北京大学、中国人民大学、中国政法大学、华东政法大学、中南财经政法大学、西南政法大学、西北政法大学、北京航空航天大学、上海财经大学等。北京大学出版社的法律人进阶译丛(李昊主编),也在陆续出版德国请求权基础案例研习教材。

[16] 参见邹碧华:《要件审判九步法》,法律出版社2010年版。

[17] 参见国家法官学院, 德国国际合作机构:《法律适用方法:物权法案例分析》,中国法制出版社2013年版;《法律适用方法:合同法案例分析方法》(第2版),2014年;《法律适用方法:侵权法案例分析方法》(第2版),2015年。

[18] 参见人民法院出版社编著:《最高人民法院民事案件案由适用要点与请求权规范指引》(上下册),人民法院出版社2019年版。

[19] 对这一问题的关注还可参见许德风:《法教义学的应用》,《中外法学》2013年第5期;周江洪:《论民法典透明度的实现及其障碍》,《法制与社会发展》2015年第6期;李永军:《我国未来民法典应坚持规范属性》,《政法论丛》2016年第1期;汤文平:《法典编纂视野下的请求权体系研究》,《兰州学刊》2016年第3期;胡坚明:《请求权基础规则与法典化立法》,《华东政法大学学报》2016年第6期;翟新辉:《论民法的裁判法、权利法品格与我国民法典编纂的语言表达取向》,《财经法学》2017年第3期;茅少伟:《民法典的规则供给与规范配置:基于<民法总则>的观察于批评》,《中外法学》2018年第1期。

[20] 参见[德]迪特尔·梅迪库斯:《请求权基础》,陈卫佐、田士永、王洪亮、张双根译,法律出版社2012年版,第13页。

[21] 参见王泽鉴:《民法思维:请求权基础理论体系》,北京大学出版社2009年版,第58页。

[22]《民法典》侵权责任编第1165条第1款的表述为:“行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。”文本中增加了“造成损害的”。

[23] 参见朱庆育:《法典理性与民法总则——以中国大陆民法典编纂为思考对象》,《中外法学》2010年第4期。

[24] 参见纪海龙:《买卖合同中的风险负担》,王洪亮等主编:《中德私法研究(11)》,北京大学出版社2015年版,第299-315页;吴香香:《<合同法>第142条(交付移转风险)评注》,《法学家》2019年第3期。废除说可参见解亘:《论<合同法>第121条的存废》,《清华法学》2012年第5期。其他限缩解释路径可参见周江洪:《<合同法>第121条的理解与适用》,《清华法学》2012年第5期;王洪亮:《债法总论》,北京大学出版社2016年版,第236页。

[25] 类似规范如《德国民法典》第326条第1款第1分句。

[26] 关于实体法与举证分配的关联,可参见胡东海:《“谁主张谁举证”规则的历史变迁与现代运用》,《法学研究》2017年第3期。

[27] 参见苏永钦:《再论一般侵权行为的类型——从体系功能的角度看修正后的违法侵权规定》,氏著:《走入新世纪的私法自治》,中国政法大学出版社2002年版第300-334页。

[28] 参见葛云松:《纯粹经济损失的赔偿与一般侵权行为条款》,《中外法学》2009年第5期;于飞:《违背善良风俗故意致人损害与纯粹经济损失保护》,《法学研究》2012年第4期。

[29] 参见全国人大常委会法制工作委员会民法室编:《<中华人民共和国物权法>条文说明、立法理由及相关规定》,北京大学出版社2007年版,第41页。

[30] 参见最高人民法院(2014)民一终字第116号民事判决书、江苏宿迁中院(2015)宿中民终字第00480号民事判决书。

[31] 参见浙江湖州中院(2010)浙湖民终字第305号民事判决书。

[32] 参见黄薇主编:《中华人民共和国民法典物权编释义》,法律出版社2020年版,第40-41页。

[33] 也有观点认为,给付风险产生的前提是给付的可替代性,特定之债无给付风险,如[德]迪特尔·梅迪库斯:《德国债法总论》,杜景林、卢谌译,法律出版社2004年版,第133页。但两种观点只是观察角度不同,法律效果并无差异。

[34] 参见王洪亮:《债法总论》,北京大学出版社2016年版,第94-95页。

[35] 参见戴孟勇:《论政治因素对编纂民法典的影响》,《云南社会科学》2018年第1期。

[36] 《民法典》物权编第341条,《农村土地承包法》第41条。

[37] 《农村土地承包法》第47条第2款。

[38] 参见[德]霍尔斯特·海因里希·雅科布斯:《十九世纪德国民法科学与立法》,王娜译,法律出版社2003年版,第171页。

[39] 争议梳理可参见高圣平:《动产让与担保的立法论》,《中外法学》2017年第5期;龙俊:《民法典物权编中让与担保制度的进路》,《法学》2019年第1期;吴从周:《让与担保制度在台湾之发展现状——兼评中国大陆最高人民法院(2011)民提字第344号民事判决》,氏著:《民事实务之当前论争课题》,元照出版有限公司2019年版,第221-249页。

[40] 参见[德]亚图·考夫曼:《类推与“事物本质”》,吴从周译,颜厥安审校,学林文化事业有限公司1999年版,“附录:四十五年来的法律哲学历程”,第209页。

[41] Vgl.Werner Flume, Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Rechts, 2. Band,4.Aufl., Berlin Heidelberg:Springer, 1992,S.87.

[42] 参见朱庆育:《民法总论》(第2版),北京大学出版社2016年版,第81-82页。

[43] 参见[德]卡尔·拉伦茨:《法学方法论》,陈爱娥译,商务印书馆2003年版,第362页。

[44] 德国法学家莱嫩(Detlef Leenen)与汉语法学家陈自强、苏永钦、朱庆育等,均有意识地从举证分配层面重构法律行为要件与抗辩体系,相关梳理可参见朱庆育:《民法总论》(第2版),北京大学出版社2016年版,第115-124页。

[45] 但附条件、附期限、意定形式等意定生效要件的存在与违反,应由相对人举证,因而并非特别生效要件,而系效力未发生的抗辩。

[46] 这种表述模式还可能导致任意规范与强制规范的混淆。

[47] 参见朱庆育:《法典理性与民法总则——以中国大陆民法典编纂为思考对象》,《中外法学》2010年第4期。

免责声明

本文及其内容仅为交流目的,不代表天同律师事务所或其律师出具的法律意见、建议或决策依据。如您需要法律建议或其他专业分析,请与本文栏目主持人联系。本文任何文字、图片、音视频等内容,未经授权不得转载。如需转载或引用,请联系公众号后台取得授权,并于转载时明确注明来源、栏目及作者信息。

“法典评注”栏目由朱庆育教授主持/主笔,每周二与“民商辛说”栏目交替推送,发布法典评注及相关作品与信息。